中学1年生で学習した「地理」と「歴史」はいかがでしたか?

地理も歴史も膨大な暗記量に苦労した中学生もたくさんいたと思います。

中2の社会でも地理と歴史を学習します。

もちろん「暗記科目」であることには変わりがないので、事前に正しい知識をどれだけ知っているかが重要!

社会は覚えてしまえば、定期テストは楽勝!ある意味では5教科の中で一番成績を上げやすい教科が「社会」ですので、頑張って覚えていきましょうね!

中2の地理は「日本の地理」

「世界の地理」を学習した中1に対して、中2からは「日本の地理」を学習します。身近な分野になるので聞いたことがあるワードもたくさん出てきますよ!

最低限覚えなければならない基本ワードに加えて、観光パンフレットなどから小ネタをピックアップして、少しでも楽しく覚えられるように面白ワードも工夫してみましたので、ぜひ軽い感じで読んでみて下さいね。

中2の歴史は「戦国時代」に突入!?

中2の歴史は中1の続きから始まります。

授業の進み具合や中学校によっても異なりますが、多くが室町幕府の終わりころまでが中1の範囲で、中2からは戦国時代から始めるケースが多いですね。

有名な戦国武将とかもたくさん出てくるので、歴史好きにとってはワクワクしますよね!

このページは「中2社会」で学習する地理と歴史の学習ポイントをご紹介させていただきます。

こんなページも見られています!

>>中学3年生の教科別学習ポイント

>>中学1年生の社会(地理・歴史)

>>中学3年生の社会(公民)

2021年4月から中学校の教科書が全面的に改訂され、新しい学習指導要領による授業が開始されました。歴史・地理・公民のすべての教科書に「SDGs」がモリモリ。グラフデータや資料の読み取り力も必要となり、これまでのような暗記だけでは対応できなくなりました。

もっと詳しく知りたい!

>>2021年からの社会は暗記だけじゃない!

中学2年生の【地理】

日本の姿

★日本の姿★

①世界の中での日本の位置

緯度・経度でみた日本の位置

私たちが住んでいる国は「日本」です。

日本は世界地図の真ん中に位置しているモノがほとんどですが、実は、世界地図は自分の国を中心に作られる場合が多いので、世界共通の考え方で説明する必要があります。

中1の社会でも学習した「緯度と経度」や、まわりの大陸や国との位置関係で表す方法などがあります。

緯度と経度を使って日本の位置をみてみると、緯度では、およそ北緯20度から50度の間にあり、ほぼ同じ緯度にあるのは、アメリカ合衆国、中国、アフリカ大陸北部からヨーロッパ南部などがあげられます。

また、日本は北半球にありますが、逆側の南半島でほぼ同じ緯度にある国としては、ニュージーランドやアルゼンチンなどがあげられます。

経度では、およそ東経122度から155度の間にあり、ほぼ同じ経度にあるのは、オーストラリア、ロシアの東部、韓国などがあげられます。

世界の他地域からみた日本の位置

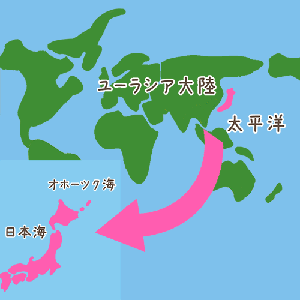

日本の位置をまわりの大陸や国との位置関係で表すと、ユーラシア大陸の東側に位置する国で、太平洋の北西部に位置する島国(海洋国)とも言い表せます。

地図の真ん中の国という表現では外国人には伝わりませんが、ユーラシア大陸や太平洋なら世界共通の考え方なので、だいたいの外国人にも伝わります。

例えば、アメリカ合衆国からみると、日本は広い太平洋をはさんで海のむこうにある島国となりますし、韓国や北朝鮮や中国からみてみると、日本は日本海をはさんで東にある隣国(りんごく)と言えます。

一方ロシアの東部からみると、日本はオホーツク海や日本海をはさんで南に位置する国ともいえます。

このように、大陸や海、国との関係からみた位置の表し方は、緯度と経度を使った絶対的な表し方と違って、どこからみるかで相対的な表現の仕方が変化します。

★日本の姿★

②時差でとらえる日本の位置

サッカーのワールドカップやオリンピック、さらにはテニスやゴルフなどの三大大会などで、日本代表や好きな選手が出る時は、LIVEでどうしてもみたくなって、夜更かしや朝早起きしてテレビなどを見る皆さんも多いのではないでしょうか?

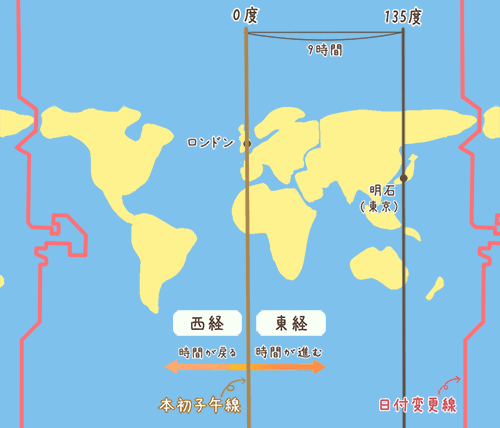

経度15度で1時間の時差

日本では真夜中でも、試合や競技の行われる現地では昼間だったり、時差がありますよね。

こうした時差も、経度を使えば簡単に計算できるのです。

地球はほぼ24時間で1回転(360度)しているので、中1地理でも解説しましたが、

1時間あたりでは、

360(度)÷24(時間)=15度

回転していることになります。

このため、経度が15度違うと1時間の時差が生じます。

世界の国々は、それぞれ基準になる経線を決めており、その国ごとに決められた経線を標準時子午線(ひょうじゅんじしごせん)と言います。

日本では、兵庫県明石市を通る東経135度の経線を基準にして、この経線の上を太陽が通過する時刻を正午として標準時を決めています。

尚、イギリスの首都ロンドン郊外のグリニッジ天文台を通る経度0度の国際的な基準となる経線は、本初子午線(ほんしょしごせん)と呼ばれています。

本初とは「最初・首位」という意味だそうです。

外国との時差の計算方法

2つの地域の標準時の差のことを時差と呼びます。

日本(経度135度)とイギリス(経度0度)は経度差が135度あるので、9時間の時差があると簡単に計算できます。

135(度)÷15(度)=9時間

※経度15度で1時間の時差が生じます。

経度の差が大きいほど時差も大きくなります。

そのため、ロシアやアメリカ合衆国のように東西に長い国には、国内でも複数の標準時があります。

太平洋上には、日付変更線という1日の始まりと終わりを表す線が、ほぼ180度の経線上に沿って設けられていて、日付を調整する役割を果たしています。

日付変更線を西から東へ通過した場合は1日遅らせ、東から西に通過した場合は1日進めます。

日本とアメリカの位置で考えると必ず日付変更線を通過するので、日本側では1日進め、アメリカ側では1日遅らせるなど具体例で覚えると覚えやすいです。

日本が1月1日の時は、アメリカは12月31日

アメリカが12月31日の時は、日本は1月1日

★日本の姿★

③日本の領域と領土問題

日本は、北海道、本州、四国、九州の4つの大きな島と周辺の島々から形成され、日本列島とも呼ばれる島国です。

国土面積は、約38万㎢。北海道から沖縄までの距離も約3,000㎞で、弓のような形で細長くのびています。

他の国との国境線はすべて海上に引かれています。

日本の領域

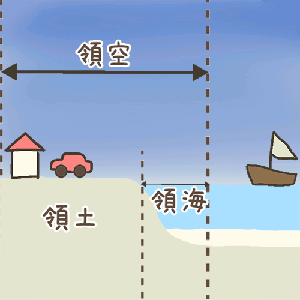

国の主権がおよぶ範囲を「領域」といいます。

陸地・・・領土(りょうど)

海域・・・領海(りょうかい)

空域・・・領空(りょうくう)

と呼ばれ、領土・領海・領空を合わせて「領域」です。

尚、領海の範囲は国によって異なりますが、日本の領海は領土沿岸から12海里(約22km)の範囲、日本の領空は領土と領海の上空と定められています。

ちなみに前回学習した緯度と経度で、日本の位置はおよそ北緯20度から50度の間、経度ではおよそ東経122度から155度の間とざっくり言いましたが、領土の北端と南端の緯度の差は約25度、東端と西端の経度の差は約31度で、領土だけだと少し狭まります。

排他的経済水域と接続水域

日本の領海は海岸線から12海里(約22.2km)の範囲ですが、その領海の外側には、沿岸の国が魚などの水産資源や、海底にある鉱産資源を利用する権利をもつ排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)があります。

排他的経済水域は、国連海洋法条約で海岸線から200海里(約370km)以内の範囲と定められています。

この海域では、船や航空機の通行、海底ケーブルやパイプラインの敷設(ふせつ)がどの国にも認められています。

また、領海の外側で、海岸線から24海里(約44.4km)の範囲を接続水域(せつぞくすいいき)と呼び、沿岸の国が密輸や密入国などの取りしまりを行っています。

各国の 排他的経済水域の面積は、領土における海岸線の形や、隣国との位置関係などで大きく異なります。

島国である日本の場合は、領海と排他的経済水域をあわせた面積が、国土面積の10倍以上にもなります。ラッキーですね。

日本近海は、世界でも有数の漁場と言われています。

さらに沿岸の海底には、天然ガスをはじめとする地下資源が豊富にあると予測されています。

これらの海域が含まれる排他的経済水域は、日本にとって重要です。

このため、水没する危険性のあった東京から約1,700km離れた日本最南端の沖ノ鳥島(おきのとりしま)に護岸(ごがん)工事をほどこしたり、無許可で漁業を行う外国の船などを海上保安庁が取りしまったりして、排他的経済水域を守る取り組みを実施しています。

移り変わってきた日本の領域

日本の領域は時代の流れとともに変化しています。

第二次世界大戦後の1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約では、日本の領土は本州・北海道・九州・四国とその周辺の島々にいったんは限定されました。

その後、1953年には奄美(あまみ)群島、1968年には小笠原(おがさわら)諸島などの太平洋上の島々、1972年には沖縄(おきなわ)の島々が日本に復帰し、現在に至っています。

そして、皆さんもよくニュースなどで耳にする北方領土・竹島・尖閣諸島などで、その領有をめぐって隣国との間で課題がある地域もあります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

北方領土をめぐる問題

北方領土とは、北海道の北東にある国後島(くなしりとう)・択捉島(えとろふとう)・色丹島(しこたんとう)・歯舞群島(はぼまいぐんとう)の4島のことをいい、日本固有の領土と考えられています。

日本はサンフランシスコ平和条約において、樺太(からふと=サハリン)の一部や千島(ちしま)列島の権利を放棄しましたが、北方領土の近海は、水産資源が豊富な漁場で、多くの日本人がこれらの島に住んでいました。

しかし、第二次世界大戦後にソビエト連邦に占拠(せんきょ)され、日本人は強制的に退去させられました。

その後、現在までロシアが不法に占拠した状態になっています。

1992年からは、相互理解と友好を深めて北方領土問題の解決に貢献することをめざした「ビザなし交流」が始められ、日本人の元・島民やその家族と、現・島民のロシア人との相互訪問が行われるようになりました。

ビザとは入国先の国が自国に入ることを許可する証明書のことです。

日本は、ロシアに対して北方領土すべての返還を求め続けていますが、残念ながらいまだに実現されてはおりません。

竹島(たけしま)をめぐる問題

竹島は、1952年から韓国が一方的に自国の領土と主張し占拠しています。

ちなみに韓国名は、独島(トクト)という呼び名です。海洋警察隊をおいたり、灯台や埠頭などを建設したりしています。

日本はこれに抗議し、国際司法裁判所での話し合いを3回も提案していますが、韓国が応じず現在にいたっています。

尚、竹島は日本海にあり、17世紀には日本の人々が漁を行っていました。

1905年には、明治政府が国際法に従って島根県に編入し、日本固有の領土として再確認されているようです。

尖閣(せんかく)諸島をめぐる問題

1970年代から、中国が一方的に領有権を主張するようになりました。

中国の船が尖閣諸島周辺の日本の領海に不法に侵入してくることもたびたびあったため、日本は2012年に尖閣諸島の大半を国有地化し、領土の保全に努めています。

尚、尖閣諸島は東シナ海にあり、1895年に沖縄県に編入された日本固有の領土です。

第二次世界大戦後はアメリカ軍の占領下に一時おかれましたが、1972年に沖縄県の一部として日本に復帰しました。

尖閣諸島には、そもそも領有権の問題は存在しませんでしたが、1970年代に周辺の海域に原油などの資源が埋蔵されていることが注目されるようになったため、中国が領有権を主張しだしたきっかけとなりました。

★日本の姿★

④都道府県と県庁所在地

都道府県とは、地方政治の基本単位である地方公共団体としての地域区分です。

都道府県は47あります。

47の都道府県

1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府・京都府)、43県

これら合わせて47の都道府県です。

このしくみは1871(明治4)年に、明治政府がそれまでの藩を廃止して、「府」と「県」を置いた廃藩置県(はいはんちけん)を行ったことにより始まりました。

「府」や「都」には「みやこ」という意味があり、江戸時代以前から歴史的に重要な都市だった大阪や京都は、「府」となっています。

東京も昔は「府」でしたが、1943年に「都」に変更されました。

都道府県庁所在地

都道府県庁所在地とは、地方の政治を中心に行う県庁の置かれている都市のことです。

歴史的には城下町や港町など、それぞれの地域の政治や経済の中心であった場所が多く、現在も多くはその県で最も人口が多い都市となっています。

都道府県庁所在地の都市名は、大半が都道府県名と同じ名前になっています。

例えば、ジャニアスのある千葉県も県庁所在地は千葉市です。

宮城県の仙台市や、三重県の津市、島根県の松江市のように、都道府県名と県庁所在地の地名が異なる場合もありますので、詳しくは調べてみてくださいね。

尚、都道府県や市町村の境界線は、基本的には昔の国の境界線を利用していますが、富士山頂の境界は未確定だったり、和歌山県には飛び地もあったりします。

その他、1999年から市町村合併が進み、境界線が変化したりもしていますので、参考までに知っておいて下さい。

★日本の姿★

⑤さまざまな地域区分

47都道府県以外にも地域区分といった分け方もあります。

地域区分とは日本だけに限らず、国や世界などを共通性や関連性をもとにいくつかのまとまりのある地域にわけることをいいます。

日本の地理では7地方区分がよく使われます。7地方区分とは、都道府県をいくつかまとめて、

①北海道地方、②東北地方、③関東地方、④中部地方、⑤近畿地方、⑥中国・四国地方、⑦九州地方、の7つに分ける地域区分です。

さらに、中国と四国を別々にして8つの地方区分にする場合もあります。

7地方区分は、地理では基本的な分け方ですが、地域区分は、区分の基準や目的などによって、区分される地域の数や大きさなどが変わります。

例えばカップうどんでは、使われるだしの違いによって、北海道、東日本、西日本などの3区分にわけています。

全国中学校体育大会サッカー地区予選では、9地区に分けた地域区分もあります。

またさらに細かい区分では、中部地方を東海(とうかい)・中央高地(ちゅうおうこうち)・北陸(ほくりく)の3つに細区分したり、福島県を浜通り(はまどおり)・中通り(なかどおり)・会津(あいづ)で3つに細区分する場合もあります。

同じ一つの地方でも、地域によってその特色に違いがあることもあるので、地方をさらに二つから三つに分けた方が特色をとらえやすくなることがあるそうです。

中学2年生の【地理】

日本の地理的特色

★日本の地理的特色★

①自然環境の特徴

世界の地形

日本の地理的特徴を知るには、世界の地形を知ることが重要です。

日本では地震や火山活動がよく起こりますが、世界ではほとんどない地域もあります。どのように分布しそこではどのような地形がみられるかを考えていきましょう。

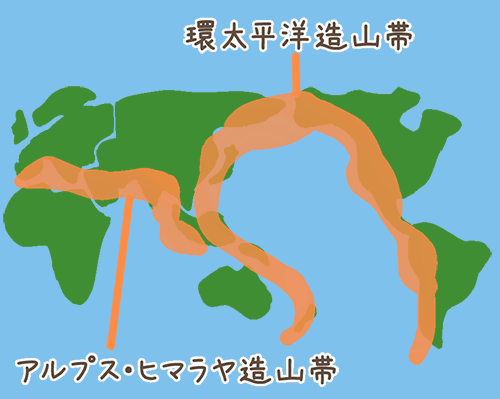

地震・火山活動が活発なところは、山地や山脈がつらなっている「造山帯」に集中しているそうです。

造山帯では、土地がもり上がったり沈んだりすることが活発におきているため、大きな山地や山脈ができます。逆に広大な平原が広がる地域では、地震・火山活動はほとんどおきません。

世界の造山帯としては、

「アルプス・ヒマラヤ造山帯」

「環太平洋造山帯」

の二つがあります。

アルプス・ヒマラヤ造山帯

ヨーロッパのアルプス山脈からアジアのヒマラヤ山脈、インドネシア東部まで広がっています。

環太平洋造山帯

ロッキー山脈、アンデス山脈、ニュージーランド、日本列島など太平洋をぐるりと囲むようにつながっています。

日本は、インドネシア、ニュージーランドなどとともに環太平洋造山帯の上に位置し、世界の中でも地震や火山の活動が活発な国として知られています。

地震や噴火による災害が発生する可能性が高い一方で、観光資源や地熱発電にも利用されているといったメリットもあります。

安定した地域に広がる平原

世界には、地震や火山の活動がほとんど起こらない地域も広くあります。

安定大陸と呼ばれ、このような土地は広大な平原や高原が広がっており、長い年月をかけて、雨や風、氷河などの浸食で大地がけずられてできたので、平坦でなだらかな地形になっています。

具体的な地域としては、オーストラリア大陸の平原、北アメリカの中央平原、ロシアの中央シベリア高原などがあげられます。

日本の山地・海岸と周辺の海

日本列島の背骨をなす山地

日本の世界遺産の一つである富士山。きれいですよね。

富士山をはじめとして、日本では山地の面積が75%もあるって知っていました?

逆を言うと、国土面積25%しかない平野に人口の約8割の人々が暮らしています。

参考までに、世界の陸地にしめる山地の面積の割合は約25%なので、日本は世界全体からすれば約3倍山地が多いってことになります。

山登りやスキー・山菜などが好きな人には、3倍魅力ある国ってことですね。

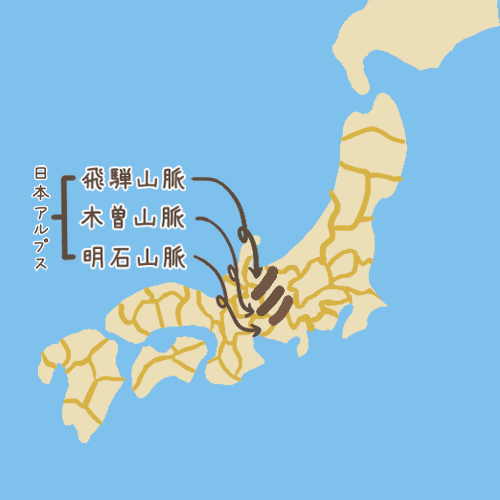

富士山以外でも、日本列島には山地や山脈が背骨のようにつらなっており、本州の中央部には、ドドーンと3000m級の山々が連なる「日本アルプス」がそびえています。

日本アルプスは、次の3つの山脈(飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈)の総称です。

富山県・岐阜県・長野県・新潟県の4県にまたがる山脈

長野県にある山脈。

長野県・山梨県・静岡県の3県にまたがる山脈。

尚、日本アルプスは、登山やスキーによる観光はもちろん、古くから林業のさかんな地域として、木材を供給する役割も果たしてきました。

フォッサマグナ

日本アルプスの東側には、ラテン語で「大きなみぞ」という意味のフォッサマグナと呼ばれる地盤(じばん)の割れ目がずれ動いた状態である断層があります。

日本列島はここを境として「く」の字を逆にしたように折れ曲がっています。

また、フォッサマグナを境にして、日本の山地や山脈は並ぶ方向が異なっていて、東北日本ではほぼ南北に、西南日本では北東から南西方向、または東西方向に並んでいるという特徴がありますので、地図などで確認してみて下さい。

変化に富んだ日本の海岸

山の次は「海」です。

日本は、島国ですので海に囲まれています。

海岸にもさまざまな種類があり、その多くは、山地が海にせまった海岸になっています。

なかでも、小さな岬と湾がくり返す入り組んだ海岸は「リアス海岸」と呼ばれています。

リアス海岸は、波がおだやかで水深が深いことから天然の良港として使われ、貝やわかめなどの養殖がさかんに行われています。

一方、砂浜海岸やサンゴ礁に囲まれた海岸などもみられ、景色の美しさから重要な観光資源にもなっています。

また、埋め立てをして港や工業地帯がつくられたところや、干拓(かんたく)によって農地が拡大されたところなどでは、コンクリートの護岸(ごがん)で直線状の海岸線となっている人工海岸も多く存在します。

埋め立ては、川や海などに土砂(どしゃ)を入れて埋め、陸地にすること言い、干拓は、堤防を築き、内部の水を排水して陸地をつくることを言います。

日本を取り巻く海

日本列島の周辺、つまり周りの海の中には、浅くて平らな大陸棚(たいりくだな)が広がっています。

大陸棚とは、大陸の周辺にみられる海岸からゆるやかに傾斜しながら続く海底を言います。

太平洋側の大陸棚の先には、水深が8000mをこえる海溝(かいこう)があります。大陸棚の地下には鉱産資源があることが判明し、東シナ海などが注目を集めてきています。

日本の近海は、暖流の黒潮(くろしお=日本海流)と対馬海流、寒流の親潮(おやしお=千島海流)などが流れており、すぐれた漁場にもなっています。

特に黒潮と親潮がぶつかる潮目(しおめ=潮境しおざかい)となっており、海底の栄養分がまき上げられてプランクトンが集まるので、世界有数の漁場となっています。

日本の川と平野

大陸の川と比べた日本の川

山そして海の次は川を見ていきましょう。

日本の川は、6,650kmもある長さ世界一であるアフリカのナイル川や、流域面積世界一の約700万平方kmもある南アメリカのアマゾン川をはじめとする大陸の川と比較すると、長さや流域面積では残念ながら小規模です。

ちなみに日本で一番長い川は信濃川(しなのがわ)で367km。

流域面積日本一は利根川で約1万6840平方kmです。

日本の川の特色は、大陸の川と比べると標高の高いところから海まで短い距離を一気に急流となって流れているのが特色です。

このため日本では、降った雨がすぐに海へ流れてしまうのを防ぐため、川をせきとめる「ダム」をつくるなどして水を有効に利用する工夫が行われてきました。

川がつくるさまざまな地形

川はさまざまな地形をつくり出します。

川は上流で勢いよく流れて山をけずり、土砂を運びながら下流に向かい、やがて流れをゆるめていきます。

流れがおそくなったところでは、土砂がたまり、平野や盆地をつくり出します。

また、川の流れによって海まで運ばれた土砂は、波の力や海の流れによって海岸近くにとどまり、砂浜をともなった平野をつくることもあります。

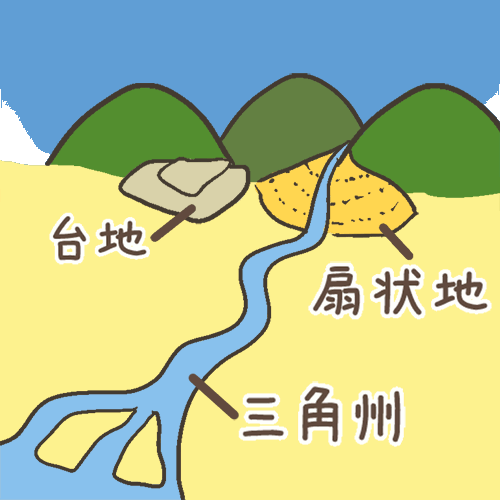

その他、川が山間部から平野や盆地に出たところでは扇状地(せんじょうち)、河口部には三角州(さんかくす)、また川や海沿いの平地よりも一段高くなっている土地は台地といい、それぞれ特色があります。

「扇状地」とは、山地から流れ出す川によって運ばれた土砂が山のふもとにたまってできた扇形、または半円形の地形をいいます。

扇状地の中央部は、ツブの大きい砂や石からできていて水が地下にしみこみやすいため、桃やぶどうなどの果樹園として利用されたりしています。

また、扇状地の末端では、地下を通ってきた水がわき出てくるため、昔から集落がつくられてきました。

「三角州」は、ツブの小さい砂や泥からなっていて水が地下にしみこみにくいのが特色で、昔からおもに水田として利用されてきましたが、近年では住宅地としても開発されたりなどしています。

「台地」は、川や海沿いの平地よりも一段高い土地となっているので、台地の上は水が得にくく、水田はつくりにくいので、畑や茶畑などで利用されたり、住宅地としても開発されています。

日本の気候

日本の気候は、四季の変化がはっきりしていることが特色です。

中学1年の地理で、世界の五つの気候帯を学びましたが、本州・九州・四国がおもに温帯、北海道が亜寒帯(あかんたい=冷帯)に属しています。

これは、夏と冬で季節風の流れが異なるため、夏には太平洋上から暖かく湿った大気が南東から北西に運ばれ、冬にはユーラシア大陸から冷たく乾いた大気が北西から南東に運ばれることによります。

そして、日本列島は南北に長くのびていることから、北と南では気温が大きく異なります。

北の北海道と南の沖縄をイメージすれば、気温は大きく違うことがわかりますよね。

また、日本列島の中央部には日本アルプスなどの山地や山脈がつらなっているため、太平洋側と日本海側では、気温や降水量の分布などにも違いがみられます。

さらに、日本は6月頃の梅雨(つゆ、ばいう)による長い雨、夏から秋にかけて多い台風、冬の雪などの影響で、世界の温帯・亜寒帯(冷帯)の中でも降水量が多い国となっています。

日本の気候区分

日本の気候は、気温・降水量とその月別の変化をもとにして、6つの気候区に分けることが可能です。

- 北海道の気候

- 日本海側の気候

- 太平洋側の気候

- 内陸の気候

- 瀬戸内(せとうち)の気候

- 南西諸島の気候

・・・の6つです。

北海道には、はっきりした梅雨が無く、1年を通して降水量は少ないという特色があります。代表的な都市は、北海道千歳(ちとせ)市などです。

これは、ユーラシア大陸から吹いてくる北西の季節風が、日本海をとおるときに水分をふくんで雲をつくり、日本の山地や山脈にぶつかって雪を降らせるためです。

逆に、夏には南東の季節風の風下となるため、太平洋側で山地や山脈にぶつかって雨が多く降り、日本海側にはほとんど水分を含んだ湿った風がこないので乾燥します。

代表的な都市は、新潟県上越市などです。

代表的な都市は、愛知県名古屋市やジャニアスのある千葉県船橋市などです。

加えて、夏と冬の気温の差、昼と夜の気温の差が大きいことが特徴です。

代表的な都市としては、長野県松本市などが該当します。

代表的な都市としては、岡山県岡山市などがあります。

夏の気温は本州とそれほど変わりませんが、沿岸に黒潮(くろしお=日本海流)が流れていて冬でも温暖な感じです。

代表的な都市は、沖縄県那覇(なは)市などがあります。

日本のさまざまな自然災害

日本に多い地震と火山

「地震、雷、火事、おやじ」って、聞いたことあります?日本で、特にこわいもの順にリズミカルにならべた言葉だそうです。

余談ですが「おやじ」は父親がこわかったという意味もあるようですが、オオヤマジ(おおきい風=台風の意味?)がなまって「おやじ」になったともいわれています。

昔から一番こわいものと考えられていた地震ですが、日本は環太平洋造山帯に位置しているため、地震が多く、各地に分布する火山も活発に活動します。

大地震が発生した場合、地震のゆれによって建物が壊れたり、山くずれや液状化(えきじょうか)の現象化などが発生し、大きな被害をおよぼすことがあります。

ちなみに液状化とは、地震の振動により水と砂を多く含む地面が一時的に液状のようになる現象です。

地震により海底の地形が変形した場合に、津波が発生することもあります。

2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、沿岸部に甚大(じんだい)な被害がもたらされました。

日本は、世界的にみても火山が多い国です。

火山の周辺では、噴火(ふんか)により火山灰や溶岩が噴出したり、火砕流(かさいりゅう)が発生したりして、人々や街が大きな被害にあうこともあります。

しかし一方で、火山が日本の美しい景観を生み出し観光資源となっていることも事実です。

日本のさまざまな気象災害

日本は気象災害も多い国です。

毎年のように梅雨や台風などによる大雨の時期があってうんざりですよね。

川や海のまわりの低い土地に多くの人が住んでいることも、多くの気象災害が起こる原因ともなっているようです。

台風の通り道になりやすい地域では、強風や高潮(たかしお)による被害、大雨による洪水や土石流(どせきりゅう)などが起こることもたびたびあります。

一方で、雨が十分に降らなかった年には、干ばつによる被害が発生することもあります。

干ばつとは長期間の水不足の状態をいいます。

また東北地方ではやませの影響で夏の気温が上がらず、稲などの農作物に被害が出て冷害となることもあります。

やませ(山背=偏東風)とは、東北地方太平洋側で春から夏(6月〜8月)に吹く冷たく湿った東よりの風のことを言います。

雪の降る地域では、大雪で交通網や建物への被害が起こることもあります。

特に雪に慣れない地域で大雪が降ると、交通機関などが使えなくなり、まれにまち全体の孤立を招いたりします。

自然災害に対する備え

防災への工夫

日本は自然災害の多い国ですが、地震や豪雨、台風などといった、災害を起こす自然の現象そのものを止めることは今のところできません。

自然災害によって被害をできるだけ少なくする「減災」や、被害が及ぶのを防ぐ「防災」などのさまざまな取り組みが行われています。

例として、近い将来に発生が予測されている南海トラフの巨大地震に備えた取り組みとして、建物や橋を地震のゆれに強くしたり、堤防を作って津波を防ぐなどの対策が行われてきました。

さらに、2011年に東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が実際に発生したことで、津波の避難場所となる津波避難タワーの設置や、日ごろの防災教育や地震情報の伝え方の見直しなどが進められています。

また、気象災害に対する対策として、ダムや河川の堤防などの設備をつくったり、災害の危険地域を指定して避難場所を決めたりする取り組みが行われています。

そして、過去の災害の記録や経験を教訓として、将来の防災や減災に生かす取り組みも最近注目を受けています。

防災への対応

実際に被災してしまったらどうなるのでしょうか?

国や市町村などの協力のもとで、被災者の救助や避難場所・仮説住宅の設置、食品・飲料水や生活用品の支給、医療活動といった支援が行われます。

被災した地域の人々だけでは救助や復旧が難しい場合は、地元の消防団や警察、自衛隊、海上保安庁の人々が被災地への救助に派遣されます。

例として、2013年に東京都の大島で発生した土石流(どせきりゅう)災害では、自衛隊や消防隊、ボランティアの人たちが多数かけつけ、救助やがれきの撤去を行いました。

このように大きな災害が発生した時には、地域や地方の枠をこえた協力体制が組まれています。

国や県、市町村などの公共機関が災害時に被災者の救助や支援を行うことを公助といいます。

公助があるといっても限界がありますので、自分や家族を自分自身で守る自助や、住民同士が協力して助け合う共助という行動をとれるようになることが求められています。

いざという時に助けてもらうためには、自分の住んでいる避難訓練に参加して、災害が起こったときにほかの住民と協力してどうやって行動するべきかを日ごろから身につけておくことも大事になります。

また、ハザードマップという地震や火山の噴火、津波や川のはんらんなどによる被害を予測した地図が、多くの県や市町村でつくられています。

万が一の災害に備え、普段から身近な地域の自然環境の特徴や起こりやすい災害を知っておくことも重要になりますので、意識して活用してみましょう。

★日本の地理的特色★

②人口の特徴

ある国や地域の人の数を「人口」と言います。

ではなんで「口」なのでしょうか?これは、古代の中国で、人の数を3人、4人と同じ感じで、三口人、四口人と呼んでいたからとも言われています。当時の王様からみて、大事なのは国民を飢えさせないことだったため、食料を必要とする者(=人)を「口」と呼んでいたようです。現在では、人口は「人の数の合計」を指すことが多いです。

今現在の世界の人口は約73億人です。

人口の分布はかたよりがあり、自然環境や産業の発達などの違いが影響しています。

日本は、人口密度が高い地域にあてはまります。

「人口密度」とは、ある国や地域の人口をその面積で割ったものをいいます。

日本を含む東アジアや南アジア、ヨーロッパも人口密度が高い地域となっており、その共通点は、農業や工業が発達していることが多く、都市部に特に人口が集中している点です。

一方、人口密度が低い地域は、世界各地にひろがる砂漠、ユーラシア大陸や北アメリカ大陸の寒冷地、高地などにみられます。

自然環境が厳しいこれらの地域は、作物の栽培や工場の立地に不向きで、人口が少なくなっています。

世界の人口の変化

先ほど世界の人口は今現在約73億人といいましたが、2050年には90億人を超えると予想されています。

これは、1950年代以降、世界の人口は急速に増加していますが、医療技術の進歩と、衛生や栄養の状態が改善されたことなどにより、死亡率が急激に下がったことが影響しています。

なかでもアジアとアフリカの増加が著しく、近い将来、現在世界No.1の人口(約14億人)を誇る中国を抜いて、インドが世界一になると予想されています。

地域によって異なる人口増加

「先進国」と「発展途上国」って聞いたことがありますよね。

日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国のように、早くから工業が発達し、技術的にも経済的にも進んだ国を「先進国」といいます。

逆に、ヨーロッパ諸国の植民地だった東南アジアやアフリカの国々など、農業や鉱業が中心で、工業などは開発の途中にある国を「発展途上国」と言います。

中国や韓国が先進国か発展途上国かどちらに属するかは、多く議論されています。

但し、多くの発展途上国では、出生率(しゅっしょうりつ)と死亡率がともに高く、人口ピラミッド(縦軸に年齢、横軸に各年齢層の男女の割合を取り、国や地域の人口構成を示したグラフ)は、富士山型になります。

出生率が高いまま、医療の普及などによって死亡率が下がると「人口爆発」とよばれるような急激な人口増加をもたらします。

人口増加率が高くなると、食料や住宅などが不足し、農地や住宅地の拡大を目的とした環境破壊の問題が発生することもあります。

一方、日本を含む先進国の一部では、出生率と死亡率がともに低く、人口ピラミッドはつぼ型(人口減少型)となります。

これらの国の中には、子育てをしながらでも働きやすい環境をつくり、出生率を高めようとしている国もあります。

人口ピラミッドは、富士山型、つぼ型の他に、つりがね型もあります。

つりがね型(人口停滞型)は、ヨーロッパの先進国などにみられる出生率、死亡率ともに低い状態です。

日本の人口の変化

現在日本は、少子高齢社会を迎えたといわれています。

これは、高齢化とともに少子化が進み、15歳未満の年少人口が少なく、65歳以上の老年人口が多い人口ピラミッドでいえば、つぼ型の状態を指します。

日本はほかの国々と比べて急速に高齢化が進み、2015年には、総人口に対する老年人口の割合が25%(4人に1人が65歳以上)を超えて、世界でも高齢化が最も進んだ国の一つになっています。

老年人口の増加と生産年齢人口の減少により、労働力の不足や、年金や医療などの社会保障のような諸問題への対策が課題と考えられています。

尚、日本の総人口は、約1億2,615万人(2019年9月1日現在)で、世界でも有数の人口の多い国です。第二次世界大戦後、二度の「ベビーブーム」の時期には高い出生率を示し、人口は増え続けてきました。

また、食生活の改善や医療技術の進歩などによって死亡率は低下し、平均寿命は世界でも最も高い国の一つになっています。

しかしながら、出生率はしだいに低下しており、今後は人口減少が続くと予想されています。

日本の人口分布の特徴と課題

日本では、人口の大部分は平野や盆地に分布し、なかでも都市部に集中しています。

東京・大阪・名古屋を中心とする三大都市圏や、札幌・仙台・広島・福岡(頭文字を取って札仙広福(さっせんひろふく)などの地方の大都市には、大学や企業が多いことから、高度経済成長期には多くの人々が農村地域から移り住みました。

人口が集中して過密となった都市部では、住宅の不足や、通勤・通学時の電車やバスの混雑、交通渋滞が深刻な問題になっており、市街地の再開発や郊外の住宅地開発、新しい鉄道の整備、職場の郊外への移転などによって過密の解消を図っています。

一方、都市部へ若い人たちが流出した農村や山間部、離島などでは、老年人口の割合が高くなり、教育や医療、防災などの地域社会を支える活動が困難になる過疎(かそ)が問題となっている地域が増えています。

そのため、道路の整備や、若い人たちが働ける場所を増やすための企業の誘致(ゆうち)、IターンやUターンで都会から移住してくる人々への住宅の提供など、地域が一体となって多くの人々が定住できるよう努力をしています。

★日本の地理的特色★

③資源や産業の特徴

世界の資源・エネルギー

増加する資源の消費量

鉱産資源とは、金属の原料となる鉄鉱石や、電力や動力のエネルギー資源として利用される原油・石炭・天然ガスなどの鉱物のことをいいます。

日本やアメリカ合衆国など工業がさかんな国々では、大量の鉱産資源を消費します。また、自動車や家電製品の普及などによって人々の生活が豊かになるにつれて、1人あたりの消費量も増加します。

中国やインド、ブラジルなど新しく経済発展が進んでいる国々では、人口増加や工業化にともなって国全体での消費量が急速に増えています。

資源の生産と分布

鉱産資源の消費量については前の項でふれましたが、今度は生産量についてみていきたいと思います。

鉱産資源は、アメリカ合衆国や中国、ロシア、オーストラリアなどの国々で大量に生産されています。生産量には国土の広さだけでなく埋蔵量が関係しています。

例えば、エネルギー資源として重要な原油では、埋蔵量が多い西アジアのペルシア湾周辺に生産・輸出国が集まっています。

また、高度な工業製品の生産に欠かせないレアメタルは、採掘できる地域がさらに限られています。

このように、鉱産資源はかたよって分布していることが多く、資源を輸入に依存している国々がある一方、資源の輸出を経済の基盤にしている国もあります。

このことから、鉱産資源の生産は、国際市場の動きや国際情勢と深くかかわっており、採掘をめぐって紛争が起こることさえあります。

世界各地で進む資源の開発

資源の確保をめぐり、世界各地でさまざま開発競争が行われています。

中国では、石炭や鉄鉱石など多くの鉱産資源が生産されますが、国内の生産だけでは不足するようになったので、資源を世界各地から輸入しています。

さらに、将来の消費量の増加を予想して、アフリカでの資源開発に力を入れています。

採掘技術の発達によって、地下深くや海底など、これまで開発が難しかった場所でシェールガスやメタンハイドレードなどの資源を採掘することも可能となりました。

今後、各地でこれらの開発が始まると、世界各国の資源の生産や取引に大きな影響が出ることが予想されます。

再生可能エネルギーの活用

世界のエネルギー資源は、原油が中心的な役割を果たしています。

ただし、原油や石炭などは埋蔵量や採掘できる量が限られているので、有効に活用するための取り組みが行われています。

特に地球温暖化が問題になるなど環境への意識が高まったことで、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの開発が進み、これらを利用した発電施設が増えています。

また、とうもろこしやさとうきびなどを原料にして生産されるバイオ燃料を自動車の燃料として使うことも多くなってきています。

日本の資源・エネルギーと電力

資源を輸入に頼る日本

1960年代までは日本国内でも石炭や銅などの採掘がさかんに行われていました。

しかし大規模な採掘が難しく、費用もかかるので、価格が安くて品質の良い外国産の資源が輸入されるようになって、国内の生産は衰退しました。

現在の日本は鉱産資源の多くを輸入にたよっています。

例えば、エネルギー資源として利用される原油や天然ガスは西アジアや東南アジアの国々、鉄鋼生産に必要な鉄鉱石や石炭はオーストラリアなどから輸入しています。

近年は、ロシアと協力して原油や天然ガスの開発を進めるなど、資源の輸入先を増やしていこうとしています。

レアメタルは、生産国が少なく安定的に輸入するのが難しいので、国内で不要になった家電製品やコンピュータなどから回収して再利用(リサイクル・再資源化)するという対策もとられています。

また、資源の自給率を高めるために、日本近海では資源調査や採掘の実験が行われています。

生活を変える電力

生活のなかの身近なエネルギーである電力は、火力発電、水力発電、原子力発電などによって得られます。

水資源に恵まれた日本では、以前はダムの水を利用した水力発電も多かったのですが、高度経済成長期以後は原油や石炭、天然ガスを燃料にした火力発電が大きな割合をしめるようになりました。

その後、燃料価格の上昇や電力消費量の増加にともなって、原子力発電の拡大が進められてきました。

しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で発生した津波などによる、福島県での原子力発電所の事故をきっかけに、国内のほとんどの原子力発電所で一時的に運転が停止されるなど、原子力発電の利用が見直されるようになりました。

また、日本はエネルギー資源の自給率が低いという問題をかかえており、水力や風力、太陽光、地熱(ちねつ)といった再生可能エネルギーを利用した発電の拡大に期待が高まっています。

持続可能な社会の実現へ

持続可能な社会を実現するには、限りある資源と環境を将来にわたって利用できるようにすることが大切です。

資源が少ない日本では、再生可能エネルギーの活用とともに、資源の消費の見直しや、環境に配慮した省エネルギーの技術を生かした取り組みが行われています。

例えば、私たちの身のまわりでは、消費電力の小さいエアコンや冷蔵庫などの家電製品や、走行時に排ガスを出さない電気自動車の普及が進んでいます。

こうした技術は世界から高く評価され、工業化が進む発展途上国にも提供されています。

日本の農業・林業・漁業とその変化

日本の農業地域

日本の耕地の半分以上は水田で、水の豊かな平野を中心に全国各地に分布しています。

稲作(いなさく)がとくにさかんなのは、北陸や東北地方などで、各産地が競って品質のすぐれた米を生産しています。

有名どころでは、新潟県魚沼産コシヒカリや東北地方のひとめぼれ・あきたこまち等のブランド米などがあります。

山のふもとや扇状地(せんじょうち)では、日照(にっしょう)や水はけの良さを利用して、斜面での果樹栽培がさかんです。

冷涼(れいりょう)な地方のりんごや温暖な地方のみかん、雨の少ない地方のぶどうなど、各地の気候に合わせてさまざまな果物がつくられています。

大都市の周辺では、野菜生産などの近郊農業が発達してきました。

大都市からはなれた地域でも、交通の発達によって短時間で野菜や果物を市場に運べるようになったので、出荷時期にあわせて作物の生育を調整する促成栽培(そくせいさいばい)や抑制栽培(よくせいさいばい)を行っている地域もあります。

畜産(ちくさん)では、経営規模の小さな農家は少なくなっており、北海道や鹿児島県、宮城県などで大規模な畜産が行われています。

日本の農業の特徴や課題

日本では、せまい農場に肥料を効率よく使い、農作業の機械化を進めてきました。

そのため、日本は世界でも面積あたりの収穫量が多い国になりました。

しかし、国内産の農産物は生産費が高いので、価格が外国産を上まわり、農産物の輸入が増加しました。国内で行われている畜産でも、飼料(しりょう)の大部分は輸入されています。

その結果、日本の食料自給率は非常に低くなりました。

また、農業の就業人口の減少と高齢化が各地で進んでおり、農地の荒廃(こうはい)や放棄(ほうき)を防ぐために、農業の担い手を確保することが課題となっています。

一方、農産物の安全性や品質についても消費者の関心が高まっています。

農家は、農薬をあまり使わない栽培方法を採用したり、生産者についての情報を伝えたりする工夫をしています。

日本の林業と漁業の特徴や課題

森林に恵まれた日本では、日本三大美林と呼ばれるような「秋田すぎ」や「木曽ひのき」、「青森びば」などの特色ある木材が生産されています。

しかし、低価格の外国産木材の輸入が増えたことで、林業の就業人口は減り、高齢化も進んでいるようです。

また、日本は海に囲まれた島国ですが、暖流と寒流がぶつかる好漁場に恵まれ、漁業もさかんです。以前は沖合漁業や遠洋漁業がさかんでしたが、現在は多くの国が排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)を設けて他国の漁業を規制するようになったので、国内の漁獲量は減って、水産物の輸入が増えています。

こうしたなかで、とる漁業から『育てる漁業』への転換が進められ、各地で養殖業や栽培漁業が行われています。近大マグロなどは、近畿大学水産研究所が2002年6月に完全養殖に成功したその代表例です。

ちなみに養殖業は、魚介類をいけす、いかだなどで人が育てて増やすことをいい、栽培漁業とは、海底に魚が集まる魚場をつくったり稚魚(ちぎょ=魚のベビー)や稚貝(ちがい=貝のベビー)を放流したりして沿岸の漁業資源を増やそうとする漁業のことをいいます。

日本の工業とその変化

日本の工業の特徴と工業地域

日本は、世界的にみても工業国の一つです。

歴史的には、繊維工業などの軽工業から始まり、外国との競争を行いながら、大きな設備が必要な重化学工業へと発展し、さらには高度な知識と技術が必要な先端技術産業へとつながってきました。

日本では、工業の発達した関東地方から九州地方北部にかけてのびる帯状の工業地域があり、太平洋ベルトといいます。

京浜(けいひん)・中京(ちゅうきょう)・阪神(はんしん)・北九州(きたきゅうしゅう)などの工業地帯を含み、早くから工業が発達してきました。

その後、自動車などの輸送機械工業やテレビ・冷蔵庫などの電気機械工業などの組み立て型の工業が発展してくると、その部品メーカーを中心に、輸送に有利な高速道路沿いにも工業団地が形成されるようになり、臨海部だけでなく内陸部にも工業地域が広がっていきました。

また、大都市の周辺には、人材や技術・市場の情報、特殊な部品などが集まりやすいというメリットから、企業が新技術の研究・開発をおこなうための研究所が建てられるようになりました。

変化する日本の工業

『ジャパン・アズ・ナンバーワン』は、戦後日本の高度経済成長の黄金期を象徴的に表す語としてしばしば用いられてきました。

そのぐらい数十年前の日本の工業は世界的にも高く評価されていたのです。

日本の工業は、原料や燃料を輸入して製品を輸出する加工貿易を通じて発展してきました。

しかし、1980年代にアメリカ合衆国やヨーロッパ諸国との間で貿易摩擦が激しくなると、自動車などの工業製品を日本国内で生産して輸出するだけでなく、海外にも工場をつくって現地向けに生産を行うようになります。

最初は、消費国である北アメリカやヨーロッパの国々を中心に進出していきましたが、その後は賃金や価格の安いアジアの国々に広がり、生産は拡大しました。

こうして、日本企業の海外工場や、低価格の外国企業からの工業製品の輸入が増えていきました。その結果、産業の空洞化とよばれる現象がみられるようになり、一部の工業では日本国内の生産が衰退しています。

特にアジアの国々の工業化がめざましく進み、家電製品などの一部の分野では韓国や中国などの企業に追い上げ、追い抜かれてきています。

一方で、日本の高い技術力やすぐれた性能が高く評価されている分野もまだ多く残されており、そのような分野では外国への技術提供などもさかんに行われています。

日本の商業・サービス業

日本の産業は商業・サービス業が中心

日本をはじめとする先進国では、生活を豊かにする第3次産業が大きな影響力をもつようになっています。

第3次産業とは、小売業・卸売業などの商業や、運輸・郵便業、さらには宿泊・飲食サービス業や医療・福祉、教育などのサービス業を指します。

ちなみに第1次産業は、農業・林業・漁業のことをいい、第2次産業は、鉱工業・建設業などのことを言います。

現在の日本では、第3次産業(商業・サービス業)の就業者の数がほかの産業と比べても多くなっています。特に、経済の中心でもある首都の東京や、観光地でもある北海道や沖縄では、第3次産業の就業割合も高くなっているようです。

日本の商業の変化

商業は、生活の変化や技術の発達により、営業の仕方や店のできる場所も変わってきています。

例として、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどのコンビニエンスストアは、今でこそ全国的に当たり前に普及していますが、その背景としては、さまざまな時間帯で生活する人々が増えたといった生活の変化や、コンピュータによる通信や商品管理、商品の配送がひんぱんにできるようになったという技術の発展も影響しています。

また、これまでは駅前や都市の中心部に古くからある商店街やデパートにおいて、多くの買い物客でにぎわいをみせていましたが、自動車の普及により、郊外の大型ショッピングセンターや専門店を利用する人も増えています。

そのため、地方の商店街には活気を失っているところもあるようです。

さらに最近では、通信販売のようなテレビやインターネットを利用したリアルな店自体をもたない商業も規模を拡大しています。

拡大するサービス業

サービス業の中でも、情報通信技術(ICT)関連産業は、とくに急速に拡大しています。

ちなみにICTとは、Information and Communication Technologyの略です。

電話やインターネットでの情報検索やメールの送受信、ニュースの配信、商品の売買、広告などはICTによって支えられています。

例を挙げればキリがありませんので、みなさんも具体的ICT企業をイメージしてみて下さい。その規模は、ほかの産業を上まわるまでになっています。

尚、大都市や観光地に多い宿泊施設、飲食店、お土産物屋さんのように、サービス業は特定の場所に集中する傾向があります。

しかし、同じくサービス業ながらも医療機関や福祉関係のようなサービス業は、人々の暮らしに直接関係するため、生活者の近くにある必要があります。

そのため、これらの暮らしに必要なサービスは、全国的に均等に分布するように配慮されています。

★日本の地理的特色★

④地域間の結びつきの特色

世界と日本の交通・通信網

交通による世界の結びつき

現在の世界では、交通網の発達により、国境を超えた物や人の移動が活発になっています。

移動手段は、陸・海・空とそれぞれ手段がありますが、島国の日本は、ほかの国との取引に陸は使えませんよね。

周囲を海で囲まれた日本は、世界でも有数の海運国です。

原油や石炭などの燃料、鉄鉱石などの原料の輸入や、大型機械などを輸出したりするときは、安く大量に輸送できるタンカーやコンテナ船を使った海上輸送が利用されています。

一方で、IC(集積回路 Integrated Circuit)などの電子装置や貴金属、鮮度を保つことが重要な魚介類・生花(せいか)など、軽くて高価なものを運ぶ航空貨物の輸送量が増えており、貿易においては航空輸送も重要になっています。

日本と世界各地の間で航空路線や便数が増えたことで、日本から海外へ仕事や観光で出かける人が増加しただけでなく、逆に日本に近い中国や韓国、結びつきの強いアメリカ合衆国などから日本を訪れる人も増加しています。

日本では、多くの空港が海外の都市と航空路線で結ばれていますが、その一方で、シンガポール、バンコク、ホンコン(香港)やソウル、などアジアの他の大規模な国際空港とのハブ空港をめぐる競争も激しくなっています。

ハブ空港とは、このような世界各地からの航空路線が集中し、乗客や貨物を目的地となるほかの空港に中継する機能を備えた地域の拠点となる空港のことを言います。

ちなみにハブの由来は、自転車の車輪の中心部にあって、スポークが取り付けられている回転体のことを言います。ハブ空港を拠点に各地へ放射線状に伸びていく航空路線網を自転車の車輪の中心にあるハブに見立てて名付けられたようです。

国内の交通網の発達と生活の変化

日本では、高度経済成長期以降、新幹線や空港の整備、高速道路の建設などが進み、都市間を結ぶ交通網が整備されてきました。

国内の地域間の移動にかかる時間が大幅に短縮され、日帰りで行き来できる地域が拡大するなど、皆さんの生活や経済活動にとっても、たいへん便利になりました。

また、高速道路網の整備によって、国内の貨物輸送にしめる自動車輸送の割合が高くなりました。1960年頃は、貨物輸送にしめる自動車輸送の割合が15%程度しかなかったのに対し、2015年には、約60%になったことを示す統計データも存在します。

製品の輸送に便利な高速道路沿いには、巨大なトラックターミナル、自動車や電気機械の工場などが立地したり、大型のショッピングセンターが開業したりして、地域経済には大きな変化がもたらされたところもあるようです。

一方で、ほかの先進国と比べると日本は、旅客輸送にしめる鉄道の割合が今もなお高いという特徴があるようです。

それは新幹線などが利用出来る近・中距離の都市間輸送と、大都市圏内の通勤・通学などの輸送において、鉄道がよく利用されているからです。

しかし、地方の過疎(かそ)地域では、利用者の少ない鉄道やバスの路線が廃止されたり、便数が減らされたりして、病院や買い物に行くのが不便になったところもあるようです。

通信網の発達と生活の変化

パソコンや携帯電話・スマートフォンなどの情報通信機器の普及によって、インターネットや国際電話の利用者は急速かつ大きく増えています。

大陸間の国際通信には、通信衛星と海底ケーブルが利用されています。

特に、海底ケーブルの設置が急速に進んでおり高速で大容量の光ファイバーケーブルなどが使われています。

実際に、海外のニュースやスポーツのテレビ放送、インターネット通信などの国際通信は、それまでの通信衛星にかわって、海底ケーブルが使われるようになってきました。

情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)の発達と通信網の整備にともなって、皆さんの生活も大きく変化してきています。

インターネットの普及により、山間部や離島でもインターネットを使って通信販売で商品を購入したり、お医者さんの遠隔診断を受けたりすることができるようになったりしました。

また、新聞やテレビなどによる配信が中心だったニュースや日常生活にかかわる情報も、インターネットを利用した配信が増えてきています。

たしかに、ICTの発達はみなさんの生活の向上に役立っていますが、インターネットを利用できる人と利用できない人との間で情報格差も生まれだしています。

中学2年生の【地理】

日本の諸地域

★日本の諸地域★

①九州地方

九州地方の自然環境

海に囲まれて火山が多い九州地方

九州地方には、地形や気候にどのような特色があるのかをみていきましょう。

九州地方は日本の南西部に位置し、南北に長く広がった形をしています。

中央部には、阿蘇山(あそさん)の巨大なカルデラがあります。

カルデラとは、火山の爆発や噴火による陥没(かんぼつ)などによってできた大きなくぼ地のことをいいます。

中央部の南には、九州山地のけわしい山々がつらなっています。

西部には雲仙岳(うんぜんだけ=普賢岳 ふげんだけ)、南部には霧島山(きりしまやま)や桜島(さくらじま)といった火山があり、現在も活発に活動していて、たびたび噴火しています。

九州北西部の海岸はリアス海岸で、その西に広がる大陸棚をもつ海域に面した長崎県は、日本でも有数の漁獲量をほこっています。

佐賀県の南には、日本最大の干潟(ひがた)をもつ有明海(ありあけかい)があり、養殖のりの日本一の産地として有名です。

鹿児島県と沖縄県からなる南西諸島には、数多くの島々があり、サンゴ礁の海など豊かな自然を求めて、多くの観光客が訪れる島もあります。

沖縄の南西にある宮古島などは、「宮古島バブル」というニュースをテレビなどで聞いたことがある人もいると思いますが、観光客の大幅増で家賃も高騰しているようですね。

九州北部は比較的なだらかな地形となっており、筑紫(つくし)平野などが広がり、福岡市を中心に多くの人口が集中しています。

また、東西の海岸沿いに広がる宮崎平野や熊本平野では、ビニールハウスを利用した野菜栽培などの農業もさかんに行われています。

促成栽培で生産される熊本のトマトなどは、日本一の生産量をほこっています。

温暖な気候と自然災害

九州地方は、冬でも比較的温暖です。これはともに暖流である黒潮(くろしお)と対馬(つしま)海流が九州地方の周りを東と西に流れていることと関係します。

このため毎年2月になると、多くのプロ野球(例えば宮崎では、巨人・カープ・ソフトバンク・オリックス・西武)やJリーグなどのチームが、暖かい九州南部や南西諸島で、合宿しながら練習をするキャンプを行っています。

一方、夏の九州地方は、南の太平洋上から湿った季節風が吹いて、多くの雨が降るようです。

雨は、梅雨(つゆ、ばいう)の時期から台風が通過する時期にかけてとくに多く、集中豪雨によって洪水や土砂崩れなどの自然災害が起こることもたびたびあります。

自然と共にある人々の生活

火山による温泉の恵み

九州地方の北東部に位置する大分県には、別府(べっぷ)温泉や湯布院(ゆふいん)温泉など、全国でも有名な温泉観光地がいくつもあります。

これは、火山が多い九州地方の特色で、なんと日本の温泉の源泉数の4割近くが集中しているからだそうです。

昔から温泉は貴重な観光資源として、地域経済を支えてきました。こういった温泉地などに向け、列車や観光を組みあわせた観光が栄え、九州新幹線や「ななつ星in九州」、「ゆふいんの森」など、さまざまな特色ある列車が運行されています。

由布院駅では、ホームで足湯も楽しめるなどの工夫もされています。いろいろな演出の盛り上げによって、日本国内だけでなく海外からの観光客の人気も集めているようです。

火山と共に生きる鹿児島の人々

九州地方の南部には、桜島(さくらじま)が鹿児島湾につき出すように位置しています。

桜島は、頻繁に噴火を起こす火山として有名で、2015年には1年間で1252回も噴火したようです。

鹿児島市は、この桜島から4kmほどしか離れていないため、噴火による火山灰が屋内に入らないように窓を閉め切ることも多く、市内の小中学校などではエアコンの設置が早くから進められてきたようです。

また、テレビの天気予報などで桜島上空の風向きを確かめてから、屋外に洗濯物を干してもよいかどうかを判断しているそうです。

桜島の近くでは火山灰への対応などの生活上の苦労もあるのも事実ですが、火山の周辺地には温泉地があり、観光業に生かされるなど大きな恩恵をもたらしてくれるという点も特長です。

自然の恵みをエネルギーに活かす

火山は、観光資源以外にも電力などを生み出すエネルギー産業にも活用されています。

九州地方には、国内の地熱発電所の4割が集中しているなどの特色があり、地熱発電がさかんです。大分県には、地熱発電としては日本最大級の八丁原(はっちょうばる)地熱発電所などがあります。

また九州地方では、太陽光発電もさかんで、鹿児島県や福岡県などでは、メガソーラーと呼ばれる大規模な太陽光発電所が建設・運転されています。

ちなみに1メガワット(1MW=1000kW)以上の大規模な電力が出力される太陽光発電のことをメガソーラーと呼んでいます。

一方、佐賀県では、太陽光発電のパネルを付けた住宅を建てる市民に自治体が補助金を出すなど、再生可能エネルギーの積極的な導入を後押ししていて、住宅用太陽光発電の普及率は全国1位(2014年)となっているようです。

温暖な気候を活かした農業

畜産が盛んな九州南部

鹿児島県の「かごしま黒豚」、宮崎県の「宮崎牛」や地鶏(じどり)など、ブランド肉が有名ですが、九州南部は、豚や鶏、肉牛の飼育が日本で最もさかんな地域となっています。

冬でも温暖な気候というのが重要で、放牧や子豚の育成に最適な環境と言われていています。

個人の畜産農家だけでなく、ハムなどを加工する食品会社やスーパーマーケットなどを運営する会社が、牧場を直接経営したり、個人農家と契約したりして大規模な畜産を行っています。

但し、近年では、海外からも安い食肉が大量に輸入されるようになってきたので、畜産農家は効率よく安い食肉を育てるだけではなく、おいしくて安全な食肉の生産に力を入れるようになってきていて、各地で先ほど挙げたような食肉のブランド化を図る動きが強まっています。

九州南部は、温暖な気候を生かした野菜の促成栽培がさかんな地域となっています。

促成栽培とは、夏にできる作物を冬に作って出荷するなど作物の収穫期を早めて市場の経済性を高める栽培方法を言います。

宮﨑平野などではきゅうりやピーマンなど、熊本平野ではトマトやすいかなどが生産されています。

シラス台地での畑作と畜産

九州南部には、シラスとよばれる古い火山の噴出物によってできた台地が広く分布しています。シラスは50m~100mくらい厚く積もる場合が多く水分を保ちにくいので、昔からシラス台地での農業にはたいへんな苦労があったようです。

第二次世界大戦後には、このシラス台地の開発が食料を増産するために進められました。

例えば、鹿児島県の笠之原(かさのはら)では、ダムや農業用水を整備することによって、それまでの栽培の中心であったさつまいもに加えて、野菜や茶など高い収益が見込める作物の栽培や、飼料用作物の栽培とあわせた畜産がさかんに行われるようになりました。

同様に、薩摩半島南部での台地でも笠之原のように大規模なかんがい事業が行われたため、茶の生産は増加し、鹿児島県は静岡県についで国内第2位の茶の生産県へと成長するまでになりました。

稲作が盛んな九州北部

日本における稲作は、中国から朝鮮半島南部を経由し九州北部に到来したと言われています(諸説あります)。

その後、新潟県や東北地方や北海道へ徐々に最適な産地を求めながら北上していったそうです。

そのため、九州北部にあり佐賀県と福岡県にまたがる筑紫(つくし)平野は、今でも代表的な九州地方の米の産地となっています。

]

筑紫平野では、冬でも温暖な気候を利用して、コメの収穫が終わったあとの水田で小麦や大豆などの二毛作(にもうさく)が昔から行われてきました。

また、「あまおう」や「さがほのか」などのブランドいちごの名前は聞いたことがあるとは思いますが、国内だけでなく、香港や台湾などの外国へも出荷されるくらい人気があります。

大消費地である福岡市などへの地理的な近さを活かし、ビニールハウスを利用したいちごやなすなどの生鮮野菜の栽培もさかんになっています。

都市や工業の発展と自然環境

港町から発展した福岡

九州地方は地理的にユーラシア大陸に近いので、稲作もそうでしたが、昔から中国や朝鮮半島の文化の受け入れ口となってきました。

福岡市の海の窓口である博多湾は、志賀島(しかのしま)や海の中道(なかみち)に囲まれた地形となっているので、季節風による荒波がおし寄せる冬でも波がおだやかで、船が行き来しやすい天然の良港となっています。

このため福岡市は古代から大陸との貿易を行う港町として発展し続けてきました。

現在の福岡市は、150万の人口を持つ九州地方最大の都市となっています。福岡都市圏といわれるくらいまで、福岡市を中心として市街地が広がっています。

中心部には政府の出先機関や企業の支社・支店、商業施設や文化施設、大学などが集まっていて、周辺市町村から毎日多くの人が通勤・通学しています。

また、陸の窓口である福岡市の博多駅は、九州新幹線をはじめとする鉄道で、九州地方の各地とつながっています。

近接した空の窓口である福岡空港からも、国内やアジア各地へ向けて、数多くの航空路線が開設されています。

福岡市は、観光や仕事などの目的で吸収を訪れる人々の玄関口となっていて、近隣諸国との交流もさかんなまちとなっています。

資源を活かした工業の発達と変化

九州北部では地層に多くの石炭がふくまれているため、江戸時代から筑豊(ちくほう)炭田をはじめとする多くの炭田で、石炭の採掘が行われていました。

明治時代になると、筑豊炭田や鉄鋼石の輸入先であった中国にも近かったことから、現在の北九州市に官営(かんえい)の八幡製作所がつくられました。

ちなみに官営とは、民間企業ではなく、政府が経営することを言います。

この八幡製鉄所を中心として鉄鋼業が発達した地域は、北九州工業地帯とよばれています。

北九州工業地帯は、昔から九州地方の工業の中心的な役割を果たしてきました。

第二次世界大戦後は、国内の他地域や外国の鉄鋼業の発達によって北九州工業地帯の工業生産が伸び悩み、公害に苦しんだ時期もあったようです。

しかし現在では、公害を克服した経験を生かし「環境都市」を目指した環境保全の取り組みや、進んだ資源のリサイクルなどの環境技術で注目される地域になっています。

臨海部につくられた「北九州エコタウン」では、あらゆる廃棄物(はいきぶつ)を産業の原料として活用することで、最終的に廃棄物をゼロにすること(ゼロ・エミッション)を目指した事業が行われ、海外での公害対策にも積極的に協力しています。

1970年代頃の特徴としては、九州各地にIC(集積回路 しゅうせきかいろ)の工場が急増しました。ICとは、スマートフォンなど、ほとんどの電気製品に組みこまれていて、製品の「頭脳」にあたる大切な役割を担っています。

しかしながら、1990年代以降は外国企業との競争が激しくなり、組み立て作業などをアジアの国々に移転させる企業が増え、九州地方のIC生産は停滞ぎみとなっています。

一方で、九州北部の臨海部を中心として輸出に便利な点を生かし、自動車関連工場が増えてきています。生産された自動車は、アメリカ合衆国や中国などに輸出されています。

北九州工業地帯も時代や環境にあわせてその時における最適な形へと変化してきています。

南西諸島の自然環境と生活や産業

南国の自然がみられる南西諸島

九州の南端にあたる大隅(おおすみ)半島より南にある鹿児島県の島々と、沖縄県の島々からなる南西諸島は、日本の中でも他地域とは異なる自然環境が豊富にあります。

サンゴ礁がみられる暖かい海や、マングローブやハイビスカスとった南国の自然を体験できます。青い海と白い砂浜が人気のビーチリゾートなどが多数ありますが、白い砂浜は、サンゴや貝がらなどが波によってくだかれて細かくなり、海岸に打ち寄せられたものだそうです。

南国リゾートの良いイメージばかりが先行しがちですが、南西諸島は、台風の影響も多く受ける地域でもあります。

最近は、鉄筋コンクリートの住宅が多くなってきましたが、人びとは昔から家を石垣(いしがき)で囲ったり、屋根のかわらを漆喰(しっくい)でかためたりして、台風の暴風に備えてきたようです。

南国の自然を活かした産業

西諸島では、南国の自然環境を生かした特色ある産業が発達しています。

農業では、1年中温暖な気候を生かしたさとうきびやパイナップルの栽培のほか、沖縄島で栽培されている菊など、高収入が見込める花や野菜などの生産が増加していて、航空機を使って東京などへ出荷されています。

観光業も重要な産業で、とくに沖縄県では、観光収入が地域経済を支えています。

一方で、開発によって海がよごれるなどの問題も発生していて、開発と自然環境の共生が大きな課題になっています。

アジアとの交流の歴史

15世紀前半から17世紀初めにかけて、現在の沖縄県と鹿児島県の奄美(あまみ)群島は、琉球(りゅうきゅう)王国という独立国でした。

そのため、日本の九州地方とは別に南西諸島は、中国や東南アジアの国々とも黒潮の流れや季節風を利用して船で交流していました。

首里城跡(しゅりじょうあと)などの琉球王国時代の史跡(しせき)は世界遺産にも登録されています。

その他にも、織物・染め物などの伝統的工芸品、方言や郷土料理など、独特な文化が今でも色濃く残っていて、貴重な観光資源にもなっています。

また沖縄は、第二次世界大戦時に戦場となった歴史があり、現在でも、沖縄島の約15%程度の広大な土地にアメリカ軍の軍事基地がおかれています。

市街地に隣接した軍事基地では、航空機の離発着による騒音など、地域住民との間にさまざまな問題が生じています。

辺野古など沖縄基地問題に関するトピックスもよくニュースで流れていますので、皆さんも気にかけてみて下さい。

★日本の諸地域★

②中国・四国地方

中国・四国地方の自然環境

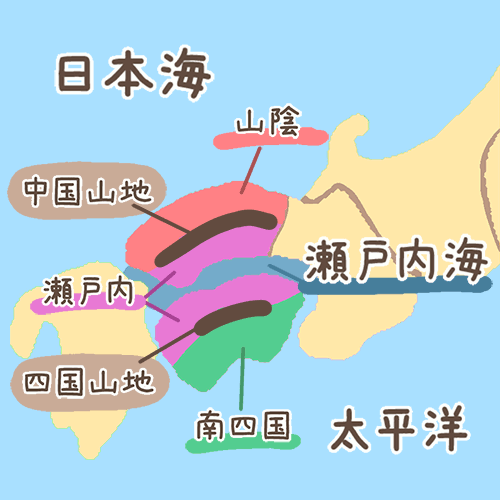

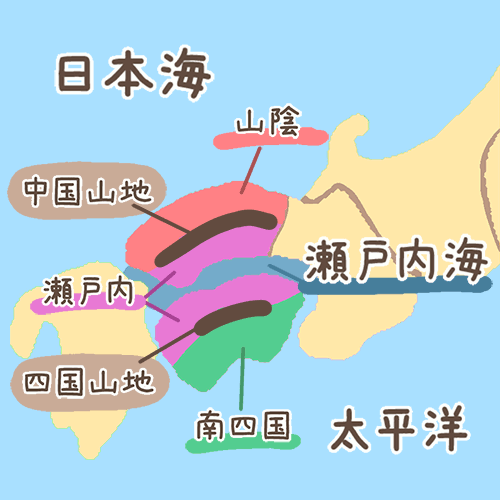

3つの海・2つの山地・3つの地域

中国・四国地方の地形の特徴として「3つの海」「2つの山地」「3つの地域」をまずは覚えましょう。

2つの山地・・・ 中国山地・四国山地

3つの地域・・・山陰・瀬戸内・南四国

尚、中国山地と四国山地の違いは以下の通りです。

中国山地は、火山である大山(だいせん)などを除いて、なだらなか山が多く、高原では肉牛の飼育や酪農が行われています。

四国山地は、中国山地よりもけわしい山が多く、吉野川や四万十川(しまんとがわ)が深い谷をつくりながら海へと注いでいます。

四国山地の南側(南四国)は、高知平野をのぞいて平野が少なく、海岸付近まで山がせまっているという特徴があります。

瀬戸内海には大小3000ほどの島々が点在し、美しい景観がみられます。

瀬戸内海は、都のあった近畿地方と、九州地方や大陸とを結ぶ重要な交通路として、昔から船を使った人や物の往来が頻繁でした。今も旅客フェリーや貨物船がさかんに運行されています。

3つの地域で異なる気候

3つの地域「山陰」「瀬戸内」「南四国」では、それぞれ気候が異なります。

「山陰」は、日本海に面しており、冬に吹く北西からの季節風の影響で、雪や雨の日が多く、山沿いを中心にたくさんの雪が積もります。

「瀬戸内」は、中国山地と四国山地にはさまれており、夏と冬の季節風が山地によってさえぎられるので、晴天の日が多く、日本の中でも降水量が少ない地域となっています。そのため、水不足になりやすく、讃岐(さぬき)平野などでは、かんがい用にため池や用水路をつくって農業が行われてきました。

「南四国」は、太平洋に面しており、沖を流れる暖流の黒潮(くろしお)の影響で、1年中温暖です。四国山地の南側では、南東からの季節風の影響で、多くの雨が降ります。また、台風の通り道となることもあり、暴風や大雨に見舞われることもたびたびあります。

交通網の整備と生活の変化

高速道路の整備と本州四国連絡橋の開通

中国・四国地方は、東西方向を中心に陸上交通が発達し、九州地方や近畿地方との間は、山陽自動車道や山陽新幹線、関門橋(かんもんきょう)・関門トンネルなどによって強く結びついています。

近頃は、米子(よなご)自動車道や浜田自動車道、高知自動車道など、南北方向への高速道路の整備が進み、人や物の移動がさらに活発になってきています。

瀬戸内海においては、昔から海上交通がさかんでしたが、本州四国連絡橋の開通によって、本州と四国、瀬戸内海の島々の間の移動時間は大幅に短縮されています。

具体例として、岡山県岡山市と香川県高松市との移動には、鉄道や自動車とフェリーとを乗りかえて2時間以上かかっていましたが、瀬戸大橋の開通後は1時間以内で移動できるようになったようです。その結果、岡山県と香川県の間では、自動車や鉄道で瀬戸内海をわたって通勤・通学する人も増えたようです。

ちなみに、本州四国連絡橋は、本州と四国を結ぶ橋の総称です。

神戸-鳴門(なると)、児島-坂出(さかいで)、尾道(おのみち)-今治(いまばり)の三つのルートがあります。

橋の開通による島での生活変化

本州四国連絡橋の開通により瀬戸内海の島で暮らす人々の生活は大きく変化しています。

島民の日常的な移動手段は、それまでフェリーでしたが、自動車へと変化し、買い物や通勤・通学などの際にフェリーの時間を気にせず移動できるようになりました。

逆に、これまでの移動手段であったフェリーの利用者が減少したため、航路の多くは廃止されたり便の数が減ったりしたので、自動車を持たない人や高齢者など、移動をフェリーに頼っていた人々にとっては生活が不便にもなったようです。

そのため、生活用品を輸送する船や、病院の役割をもつ診療船など、島を行き来する定期船は、今でも島の人々の生活に必要不可欠なものとなっています。

他の地域との結びつきの変化

交通網の発達は、中国・四国地方だけでなく他地域との結びつきにも影響を与えています。

広島県尾道(おのみち)市と愛媛県今治(いまばり)市を結ぶしまなみ海道は、徒歩や自動車で瀬戸内海の島々をわたることができ、美しい景観を見ることを目的に訪問する観光客が増加しています。

このため、しまなみ海道沿いの島々では、農業や漁業の体験、瀬戸内海をめぐる観光船など豊かな自然や水産資源を生かした観光業が発達しているようです。

四国の北東部に位置する徳島県では、大鳴門橋(おおなるときょう)と明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)の開通により、神戸や大阪への移動時間が短縮されたので、高速バスを利用して日帰りで出かける買い物客が増えています。

一方で、「阿波(あわ)おどり」などの夏のお祭りや山間部での農業体験など、観光を目的に全国各地から徳島県を訪れる人々も増えており、観光業は地域を支える重要な産業の一つとなっています。

海外と結びついた瀬戸内の工業

海運と結びつく瀬戸内の工業

瀬戸内海沿岸地域では、古くから海上交通が発達していて製塩業や綿織物工業、造船業などがさかんでした。

第二次世界大戦後は、塩田(えんでん)のあと地や遠浅(とおあさ)の海岸を埋め立ててつくられた広大な土地に、阪神工業地帯などからの工場の移転が進み、瀬戸内工業地帯がつくられました。

臨海部は工場が集中し、大型貨物船で海外から鉄鉱石や原油などを大量に輸入したり、重い工業製品を国内外に輸送したりしやすいので、石油化学工業や製鉄業、自動車工業などの重化学工業の立地に適しています。

例えば、岡山県倉敷市や山口県周南市、岩国市などに石油化学コンビナートが、広島県福山市や呉(くれ)市などに製鉄所がつくられました。

倉敷市の水島地区にはさまざまな分野の工場が集まり、鉄鋼や自動車、食品なども生産されています。

国内外に輸送される工業製品

平和記念都市としても有名な広島市とその周辺には自動車関連工場が集まっています。

この地域では昔から工業が発展し、高い技術をもつ労働者が多かったことが、自動車工業の発達をプッシュしました。

自動車の組み立ては、広島市と山口県防府(ぼうふ)市の工場で行われ、完成した自動車は工場のそばにある大きな港から国内や海外にも輸出されています。

山口県下松(くだまつ)市には、造船業がさかんだった利点を生かし、造船工場の施設を利用した鉄道車両の工場があります。

工場では、国内各地を走る特急列車や新幹線、海外向けの高速鉄道などの車両がつくられており、完成した車両は大型貨物船やトラックで各地に輸送されます。

海外との競争と新しい取り組み

中国や韓国をはじめ、タイやインドネシアなどのアジア各地では、石油化学コンビナートの大規模な建設が進んでいます。

そのため、瀬戸内工業地域の化学メーカーは、外国との競争に勝ち残るために、機能や性能が高い製品の開発に力を入れています。

例えば、山口県宇部(うべ)市や愛媛県新居浜(にいはま)市の工場や研究所では、高度な技術を必要とする医薬品や化学肥料などの開発が行われています。

このほか、電気自動車用の蓄電池(ちくでんち)や航空機の機体などに使われる軽くてじょうぶな炭素繊維といった環境にやさしい製品の開発も進められています。

全国展開を進める農業

瀬戸内の果樹栽培と全国天下

全国のスーパーマーケットやデパートでは、年間を通して、愛媛県をはじめ全国各地で作られた「みかん」や「いよかん」などのかんきつ類とその加工品が販売されています。

瀬戸内の気候は、日照時間が長く、降水量が少ないという特徴があり、これらのかんきつ類の栽培に特に適しているため、日あたりの良い丘陵地(きゅうりょうち)の斜面にはみかんなどの果樹園が段々畑として広がっています。

瀬戸内で生産されるかんきつ類は、以前はみかんが中心でした。しかし国内のほかの産地との競争や、海外から輸入されるオレンジの増加などによって、みかんの価格が下がり、みかん農家は大きな影響を受けた時期がありました。

そこで愛媛県では品種改良を重ね、収穫時期をずらすことによって「いよかん」や「せとか」(みかんの大トロや最高峰と呼ばれている高級品)など、さまざまなかんきつ類が生産されるようになりました。

一方で、岡山県の丘陵地では、夏に一斉に出荷されるマスカットや白桃(はくとう)などの果物の栽培がさかんです。

これらのブランド果物は、全国のデパートなどで高額で販売されるので、病気や害虫によって実が傷つかないように手間をかけて栽培しています。

また、市場の拡大にも力を入れていて、東南アジアの国々にも輸出するなどしています。

大都市と結びつく高知平野の野菜栽培

高知平野は、南四国に位置し温暖な気候となっており、その利点を生かした野菜の栽培がさかんです。

高知平野に広がるビニールハウスでは、なすやピーマンなどの夏が旬である野菜の促成栽培(そくせいさいばい=出荷時期を人工的にずらす)が行われています。

これらの野菜は、冬から春にかけて高額で販売することができ、夏の露地(ろじ)栽培と組み合わせて、農家は安定した収入を得ることができます。

高知平野で生産された野菜は、昔は船や鉄道でおもに大阪の市場へと運ばれていました。しかし、現在は高速道路や橋が開通し、保冷トラックが普及したため、鮮度を保ったままで東京や新潟など遠くの市場にも出荷されています。

また、栽培する野菜の種類を増やし(例えば「しょうが」「おくら」「ししとう」など)、年間を通して安定した出荷を可能にしています。

観光客を呼び寄せる取り組み

山間部や離島で進む過疎化

中国・四国地方、とくに中国山地や四国山地の山間部や瀬戸内海の離島では、若い世代を中心に、進学や就職のために広島や岡山、近畿地方などの都市部へ移り住む人が増え、人口減少や高齢化が問題となっています。

このような現象を、過疎化(かそか)と言います。しかし、観光客を呼び寄せたり、定住希望者を受け入れたりするなどの地域おこしも対策の一例として各地で取り組まれています 。

一言で過疎といっても地域によって状況が異なるので、地域に応じた対策をとることが重要になります。

交通網の発達による観光地の変化

島根県東部の出雲(いずも)地域は、「神話の里」と言われています。

縁結びの神さまとして知られる出雲大社(いずもたいしゃ)など数多くの文化財や史跡(しせき)があります。

米子(よなご)自動車道や浜田自動車道など南北を結ぶ高速道路や、各地に整備された空港を利用して、この地域を訪れる環境客が増加しています。

島根県西部の石見(いわみ)地域では、神話などをもとにした伝統芸能の石見神楽(いわみかぐら)や、世界遺産に登録された石見銀山(いわみぎんざん)が注目されたことから、県外からも多くの観光客を集めるようになりました。

江戸時代に城下町として繁栄した、山口県萩(はぎ)市や島根県津和野(つわの)町、松江市などは、現在も歴史ある町なみとして武家屋敷や商家が保存されています。

その当時のようすを伝えていて、多くの観光資源となっています。

観光客を呼び寄せる地域おこし

鳥取県には、日本最大級の砂丘が広がる鳥取砂丘や、なしの観光農園など、さまざまな観光資源があります。

なかでも境港(さかいみなと)市は、「ゲゲゲの鬼太郎」の生みの親、水木しげる氏の出身地という特徴を生かし、地域おこしに取り組み「妖怪の町」とも呼ばれています。

「妖怪の町」の中心「水木しげるロード」は妖怪ブロンズ像をはじめ、お店も交番も、はたまた外灯から公園まで、何から何まで妖怪づくしの町ごとテーマパークとなっており、島根県有数の観光地となりました。

境港市の観光客が増加した大きな理由の一つとして、周辺の地域での交通網の整備があります。境港市は米子空港から近かったことに加え、周辺の高速道路が開通したことによって、観光客が遠くからも訪れやすくなりました。

また、境港市は漁業もさかんで、新鮮な魚介類や水産加工品も観光客を引きつける理由のひとつとなっています。

こうした境港市の総合的な取り組みは、産業の活性化にも役だっており、全国的な地域おこしのモデルとして注目を集めています。

★日本の諸地域★

③近畿地方

近畿地方の自然環境

南北の山地と中央部の低地

近畿地方の自然環境の特徴として、北部には中国山地から丹波(たんば)高地にかけてなだらかな山地が続き、南部にはけわしい紀伊(きい)山地があげられます。

北部や南部では山地が海岸近くまでせまっており、志摩(しま)半島や若狭湾(わかさわん)には、海岸線が複雑に入り組んだリアス海岸が広がっています。

北の中国山地・丹波高地や南の紀伊山地に囲まれた中央部は低地となっており、京都盆地や奈良盆地などの盆地、大阪平野や播磨(はりま)平野などの平野が広がっています。

これらの盆地や平野は、古代から近畿地方の人々の生活の場の中心となってきました。

また、「近畿の水がめ」とよばれる国内最大の湖である琵琶湖(びわこ)は、近江(おうみ)盆地にあります。

ここから大阪湾へと流れる淀川(よどがわ)をはじめとする水系は、近畿地方の流域の人々の生活用水として、古くから利用されてきました。

また、大阪湾と瀬戸内海を分ける淡路島(あわじしま)は近畿地方で最も大きな島となっていますが、明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)を通じて本州と結ばれ、四国地方とも大鳴門橋(おおなるときょう)で結ばれています。

南北の山地を境に分かれる気候

近畿地方の気候は、北部・南部・中央部で違います。

近畿地方の北部は、冬には北西からの季節風の影響により雪が多く、山沿いには多くのスキー場があります。

一方、近畿地方の南部は、暖流の黒潮(くろしお)の影響で冬でも温暖で、みかんや梅などの果樹園のほかに、白い砂浜や温泉を生かしたリゾートがみられます(例えば、和歌山県白浜町の海水浴場などをイメージしてみて下さい)。

夏には南東からの季節風の影響で、紀伊半島の南東側では降水量が非常に多く、すぎやひのきなどの樹木を育てる林業もさかんになっています。

近畿地方の中央部は、盆地を中心に夏は暑さが厳しく、冬は冷え込み、1年の気温の差が大きいのが特徴です。

また、南北の山地にはさまれており、年間を通して降水量が少ないので、水不足を克服するために、各地でため池や用水路といったかんがい施設が整備されてきました。

とくに兵庫県には瀬戸内海に面した地域に多くのため池があり、その数は日本一となっています。日本全国のため池は、全部で約17万箇所あるそうですが、兵庫県はそのうち約15%にあたる2万4千箇所のため池があるそうです。多いですね。

琵琶湖の水が支える京阪神大都市圏

京阪神大都市圏と琵琶湖・淀川の水

京阪神大都市圏(けいはんしんだいとしけん)とは、東京大都市圏についで人口が集中している地域で、京都・大阪・神戸を中心に広がる大都市圏です。

その中でも大阪市を中心にして鉄道や道路が周辺にのび、沿線に市街地が広がっています。

大阪市の中心部では人口の増加にともなって住宅地が足りなくなったので、周辺の山をけずり、千里(せんり)・泉北(せんぼく)・須磨(すま)などのニュータウンの建設が進められました。

さらに、職住近接(しょくじゅうきんせつ)を目的とした西神(せいしん)・北摂三田(ほくせつさんだ)などのニュータウンもつくられました。

平坦な土地が少ない神戸市は、山からけずりとられた土を海の埋め立てに利用し、市街地を広げる工夫を続けています。

京阪神大都市圏では、琵琶湖から流れる淀川と、淀川に流れ込む川の水が、浄水場で安全な水道水となって流域に暮らす約1450万の人々に利用されています。

そのため、琵琶湖・淀川水系の環境を保全することは、近畿地方全体の重要な課題となっています。また、水道用水としてだけでなく、水運や水力発電などにも明治時代ころから活用されてきました。

琵琶湖の水の水質改善

琵琶湖では、1970年代からの人口や工場の増加によって、生活排水や工場廃水が流入し、赤潮(あかしお)が発生するなど、水質が低下する環境問題が起こりました。

赤潮とは、海や湖でプランクトンが大量発生し、水が赤色などに変色する現象です。

生活排水に含まれる りん や窒素などの栄養分が、発生原因の一つと言われています。

そのため、琵琶湖周辺の住民は、水質悪化の原因となる「りん」をふくむ合成洗剤の使用中止をよびかける運動を行い、滋賀県も生活排水への対策として県内の下水道を整備したり、工場廃水を制限したりしてきました。

このような取り組みの成果によって、琵琶湖では水質悪化の進行がおさえられていますが、水質の完全な改善にはいたっておりません。

そのため、琵琶湖に流れ込む川の清掃や水質検査をしたり、湖に近い水田では使う農薬を減らしたりするなど、水質を改善するために効果があると考えられるヨシの苗を植えるなどの活動が琵琶湖周辺を中心に広がってきていて一定の成果を生んでいます。

ちなみにヨシとは水辺に生育するイネ科の植物で、水中の窒素やリンを養分とすることで水質の悪化を防ぎ、さらに茎につく微生物によって水の汚れを分解する働きがあると言われています。

商業が盛んな大阪

大阪は、17世紀、江戸時代には日本国中の米や薬種、特産品が集められて売買されるなど、日本の商業の中心地として発展し、全国の経済や物流を取り仕切る場所として重要な役割を果たし「天下の台所」とよばれてきました。

江戸時代以前も淀川の下流には、いくつもの川や運河が張りめぐらされており、古くから琵琶湖や淀川、瀬戸内海を渡って船が行き来していました。

江戸時代以降、運河沿いには卸売業の問屋が数多く集まり、現在も調理器具や布・生地などを専門的に扱う問屋街が形成されました。

また大阪は「くいだおれの街(まち)」としても有名です。

食い倒れとは、飲食に対してぜいたくに金を使い、財産をなくすという意味で、昔から大阪の人たちには美食家が多く、おいしいものを追求してきたからと言われています。

近畿地方の経済や文化の中心である大阪には、周辺の府県からも多くの人々が集まります。

中心部では再開発が行われており、デパートなどの商業施設ビルや高層マンションの建設が進んでいます。

2019年時点でも日本一高いビルは、2014年に建設された「あべのハルカス」で地上300m、60階建てとなっています。(東京でも現在更に高いビルを建設計画中のようです)

臨海部の埋め立てと環境に配慮した工業

阪神工業地帯と環境問題への取り組み

阪神工業地帯は、大阪湾の臨海部とその周辺に位置し、第二次世界大戦以降、日本の工業を支えてきました。

しかし1970年代頃になると、工場が集まる大阪では工業用地や工業用水が不足し、工場の排煙による大気汚染や地下水のくみ上げすぎによる地盤沈下などの公害が発生しました。

そこで、大阪湾では埋め立てが行われ、港湾の整備や埋立地への工場の移転が進められました。

工場で利用される原料や製品を船で輸送するのに便利だったことから、臨海部である大阪市から堺(さかい)市、高石(たかいし)市にかけての埋立地がつくられ、その上には製鉄所や化学工場が並んで建てられました。

その後、化学や鉄鋼などの工業が、アジアをはじめとする外国との競争でのびなやみ、残念ながら工場の閉鎖や他地域への移転が進んだことで、阪神工業地帯の工業の規模は縮小してしまいました。

2000年以降は、臨海部にあった工場あと地や、内陸部の広い土地に、新しく太陽光発電のパネルや蓄電池(ちくでんち)の生産工場がつくられるようになりました。

とくに大型の蓄電池の生産には高度な技術が必要で、住宅向けや電気自動車の需要が高まっています。

新しい工場では、環境に配慮した工夫がされており、使用する水をリサイクルしたり、使用する電力を太陽光で発電したりするなどの環境対策が行われています。

内陸部に集まる中小企業の工場

臨海部とは異なり、内陸部にある東大阪市や八尾(やお)市などは、比較的小規模な中小企業の工場が数多く集まっています。

これらの工場では、自転車や歯ブラシ、ボタンといった生活にかかわりの深いいろいろなものがつくられています。

なかには、明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)や東京スカイツリーといった建造物や新幹線の車両に使われるネジなど、精密な部品をつくる工場もあります。

これらの部品を入手しやすい門真(かどま)市や池田市などの高速道路沿いには、交通の便が良いこともあり、電気機械や輸送機械などの大きな工場が集まっています。

中小企業の工場の多くは住宅地にあることから、地域住民との間で工場から出る騒音や振動といった生活環境をめぐる問題が生じているようです。

そのため、工場と住民が共存できるまちづくりとして、地域や時間帯によって騒音や振動を規制するなどの取り組みがおこなわれています。

古都、奈良・京都と歴史的景観の保全

奈良・京都とその街並み

奈良と京都は、8世紀以降、平城京や平安京などの都(みやこ)がおかれ、長い間、日本の政治や文化の中心地であったので「古都」とよばれています。

当時の伝統は今も引きつがれており、歴史的な寺院・神社や祇園祭(ぎおんまつり)をはじめとする祭礼などの文化財(有形文化財と無形文化財の両方あります)、都のあった当時の影響が残る碁盤(ごばん)の目のような街路、昔の民家の姿を残した町なみなどがみられます。

奈良や京都には、国宝をふくむ重要文化財が多く、東大寺(とうだいじ)や清水寺(きよみずでら)のように世界遺産に登録されているものもあります。

このほかにも、京都では、京焼(きょうやき)・清水焼(きよみずやき)、西陣織(にしじんおり)などの伝統的工芸品が地場産業として発達しています。

また、賀茂(かも)なすや九条(くじょう)ねぎなどは京野菜(きょうやさい)としてブランド化され、高級日本料理店などで重宝されています。

歴史的景観の保全に向けて

奈良と京都は、文化財や古都の景観、伝統的工芸品、伝統料理などが観光資源として生かされ、世界中の観光客の人気スポットとなっています。

しかし、せまい土地に多くの人が住んでいることから、歴史的な建物の近くに違和感を覚えるような現代的なビルが建てられるなど、歴史的景観は失われつつあります。こうしたことも環境問題の一つとしてとらえ、そこに暮らす住民の生活の利便性を守りながら、歴史と伝統をどのように後世に伝えていくかを考えることが重要になっています。

京都と奈良では、歴史と伝統の保全問題を解決するためのさまざまな取り組みが行われています。

例えば、奈良市では、町家(まちや)とよばれる伝統的な住居を保存するために、建物の内部を、飲食店や宿泊施設、伝統産業の体験施設などに改装して利用する取り組みが行われています。

とりわけ、町家を生かした旅館は、外国人観光客に人気があるようです。

また京都市では、建物の改修や電線の地中化など、景観を守る取り組みが行われています。

さらに、建物の高さやデザイン、屋外の広告物などに規制を設ける地域も増えてきました。これらの取り組みには、歴史と伝統を守ることを通して、古い町なみの魅力を残していきたいという想いがこめられています

環境に配慮した林業・漁業と保全活動

紀伊山地の林業の変化

紀伊山地は、古くから林業が行われてきた地域で「吉野すぎ」や「尾鷲(おわせ)ひのき」などの良質な樹木が育てられています。

森林の多くは木材として利用するために人が育てた人工林で、樹木の生長に合わせて伐採と植林がくり返し行われます。

これらの樹木は色が美しく香りも良いことから、建築材や家具などに加工され、高額な金額で取り引きされるものもあります。

しかし、山地の急斜面では機械での作業が難しく、安い外国材の輸入が増えたことなどから、林業を営む人は減少しています。さらに、高齢化も進んできているので、管理や整備が行き届かずにあれた森林も増加しています。

森林には、農業用水や生活用水を供給したり、洪水を防いだりするはたらきがあります。また、豊かな森林は川に豊富な栄養分を送って海の魚を育てたり、地球温暖化を防いだりする役割も担っています。

このような環境に対する効果を重視した「環境林」を保全する取り組みが広がっています。例えば、和歌山県や三重県の林業地域では、「企業の森づくり活動」として都市部の企業が森林経営のさまざまな仕事に参加する活動が行われています。

紀伊山地の観光と景観保全

紀伊山地には、歴史や宗教と関係が深いところがあります。

例えば、高野山(こうやさん)や熊野三山(くまのさんざん)は、古くから人々の信仰対象とされ、そこへ通じる熊野古道(くまのこどう)とともに、宗教的・文化的景観が高く評価されて、世界遺産に登録されました。

しかし、登録後の熊野古道では、観光客の増加にともなって山道が荒れたり、山道を整備したことで元の植生(しょくせい)が破壊されたりしたので、地元の住民や企業による保全活動が行われていることから、地元の住民の生活道路としての本来の使いみちを維持しながら、観光との両立も求められています。

水産資源保護への取り組み

近畿地方の南部や北部の沿岸部では、古くから漁業をさかんに行ってきました。

しかし、魚介類のとりすぎや養殖のしすぎによる水質汚濁が原因で、日本海沿岸ではズワイガニ、志摩(しま)半島の英虞湾(あごわん)では真珠をつくる貝の量が大きく減ったなど、各地で水産資源の減少が問題となりました。

ズワイガニの漁獲量が減った日本海側の地域では、とるカニの大きさや量、時期を制限し、水産資源を元通りに戻す努力を続けています。

このような環境に対する配慮を行う取り組みは、全国各地で始まっています。

★日本の諸地域★

④中部地方

中部地方の自然環境

日本アルプスを抱く中部地方

中部地方は本州の中央部に位置し、南北にも東西にも幅広く、九つの県によって構成されています。

その中央には日本アルプスとよばれる3,000m級の3つの山脈、飛騨(ひだ)山脈(北アルプス)・木曽(きそ)山脈(中央アルプス)・赤石(あかいし)山脈(南アルプス)が連なります。

アルプスの少女ハイジで有名な本場のアルプス山脈もヨーロッパ中央部の東西を横切る山脈で、イギリス人宣教師がそれに例えて日本アルプスと呼んで国内外に広めたからと言われています。

富士山や浅間山などの火山も周囲に点在しています。

日本アルプスの山々からは多くの河川(かせん)が流れ出し、日本海や太平洋へつながっています。

日本海側へは、信濃川(しなのがわ)、黒部川(くろべがわ)など、太平洋側へは富士川(ふじかわ)や天竜川(てんりゅうがわ)、木曽川(きそがわ)などが通じています。

これらの河川は、土砂を運び堆積(たいせき)させることにより、上流域では甲府盆地や松本盆地、長野盆地などの盆地を、下流域では濃尾(のうび)平野や越後(えちご)平野、富山(とやま)平野などの平野をつくっています。

濃尾平野は、昔は川の氾濫(はんらん)に苦しめられた地域でしたが、現在では治水が進化したこともあって、住宅地が増え、名古屋市をはじめとして、中部地方の中では、人口が一番集中した地域となっています。

特色ある三つの地域の気候

日本アルプスをはじめとする中央部の高い山々は、気候の地域差の原因となったり、交通網がまだ発達していなかった時代には人々の交通の大きな妨げとなってきました。

このため、中部地方では、北から北陸(日本海側の気候)、中央高地(内陸の気候)、東海(太平洋側の気候)という三つの地域で、それぞれ特徴のある生活文化や産業が発達してきました。

北陸は、冬に北西から湿気をふくんだ冷たい季節風がふく影響で、雪が非常に多いことが特徴となっています。

中央高地は、海からはなれた内陸で標高も高いので、夏と冬、昼と夜の気温の差が大きいことが特徴となっています。

中央高地の夏は、盆地は気温が上がりますが、高原はすずしくて過ごしやすいので、長野県にある軽井沢町のように、都会の人々の避暑地(ひしょち)となっているところもみられます。

東海は、夏に降水量が多く、冬は温暖な気候です。そのため、駿河湾(するがわん)沿いの日あたりの良い丘陵(きゅうりょう)などでは、みかんの栽培が盛んとなっています。

輸送機械工業が盛んな東海

自動車の生産が盛んな中京工業地帯

愛知県の内陸部には、「ジャスト・イン・タイム」という生産方式を世界に広めたTOYOTAのある豊田市を中心(注:ほかの企業の自動車工場ももちろんあります)に多くの自動車関連工場が集まっています。

この地域は、昔は綿花の生産地で、綿織物などの繊維工業が栄え、織物機械をつくる技術が発達しました。自動車の生産は、その技術を土台に戦前に始まり、戦後、大きく発展しました。

自動車工業は、約3万点もの部品を組み立てて1台の自動車をつくる、組み立て型の工業です。そのため自動車工場は、伊勢湾(いせわん)沿いの東海市などに立地する大規模な製鉄所、三重県四日市市の石油化学コンビナートなどとも強く結びついていて、これらの工場から供給される自動車用の薄くて強い鉄板やプラスチックなどの部品が自動車の生産を支えています。

完成した自動車は、高速道路と自動車運搬船を利用して、名古屋港などからさまざまな地域へ出荷されています。

このように、名古屋を中心とした工業地帯は、中京工業地帯とよばれ、伊勢湾沿いの臨海部と一体化して発達し、日本最大の工業地帯になっています。

また、新しい産業として注目されている航空宇宙産業の工場が岐阜県南部や愛知県西部に集まっています。

その他にも中京工業地帯の内陸部には、愛知県瀬戸市や岐阜県多治見(たじみ)市などで、陶磁器の生産技術を応用して、ファインセラミックスという新素材も生産しています。

輸送機械や楽器の生産が盛んな東海工業地域

静岡県西部の浜松市周辺は、中京工業地帯と同じように繊維工業がさかんだった歴史をもつことから、機械をつくる技術が早くから発達しました。

最初は、天竜川の上流から運ばれてくる豊富な木材を材料としたオルガンやピアノなどの楽器生産も発達し、国内きってのピアノ産地としての基礎が築かれました。

第二次世界大戦中は、織物機械や楽器の工場が軍用の飛行機部品工場などに変えられ、戦後はその技術を生かしてオートバイや自動車の生産がさかんになりました。具体的には、ホンダ・ヤマハ・ズズキなどの世界的企業の創業の地としても有名です。

近年は、医療機器やスマートフォンなどに利用される光学製品の世界的企業が浜松市に拠点を置いていることでも知られています。

静岡県の太平洋沿岸は、東海工業地域とよばれ、浜松市周辺の工場のほか、富士山ろくの豊かな水を利用して発達した富士市の製紙・パルプ工業など、多くの工場が集まっています。

交通網が発達した東海の農業

温暖な気候と交通の便の良さを活かした農業

愛知県南部に位置する渥美(あつみ)半島では、夜に多くの温室が照明で明るくなっている光景が見られるそうです。

温室の中では、抑制栽培(よくせいさいばい)という方法で菊が栽培されています。

抑制栽培とは、人工的に電灯の光を当てることで植物の生長をわざと遅らせる栽培方法です。菊は日照時間が短くなると開花する特性があるため、花の芽ができる前に夜も電灯を照らすことで開花を遅らせ(電照(でんしょう)栽培)、出荷時期を調整しているとのことです。

渥美半島は、園芸農業がさかんな地域へと変化しています。昔は大きな河川がなく、台地や砂丘が多い地域だったため、水不足になやまされ、作物の栽培が難しい地域でしたが、1968年に豊川用水という大規模な用水路が整備されたことにより、都市向けに野菜や花などを栽培できるようになりました。

東名高速道路という物流の大動脈が近くをはしり、名古屋や大阪、東京などの大都市への輸送の便が良いことも、渥美半島の園芸農業の発展をプッシュしました。

とくに、菊は仏壇用などに欠かせず一年中需要があるので、年間を通して電照栽培が行われ、その生産量は日本一となっています。

ほかに、メロンなども、ガラス温室やビニールハウスを利用した施設園芸農業で栽培されています。

暖流の黒潮(くろしお)が近くの海を流れている影響で、渥美半島は冬でも温暖です。

温室の暖房にかかる燃料費を節約することもできるので、施設園芸農業がさかんになりました。

東海は、太平洋に面し気候が温暖なうえに日照時間も長いため、野菜の露地(ろじ)栽培もさかんです。とくに愛知県のキャベツは全国有数の生産量があります。11月~3月に東京や大阪の市場で取り引きされるキャベツは愛知県産が中心となっています。

静岡県でも、温暖な気候を生かした施設園芸農業がさかんで、ガーベラやバラなどの切り花の生産では、全国的にも有数な産地となっています。

日本一の茶どころ、静岡

静岡県と言えば、おいしいお茶をイメージする人も多いのではないでしょうか?

静岡県の牧ノ原(まきのはら)や磐田原(いわたはら)などの台地では、明治時代から茶の栽培がさかんとなっています。

茶は、気候が温暖で霜(しも)がおりることが少なく、日あたりと水はけの良い場所(つまりは台地)が栽培に適しているからだそうです。

こうした特徴をもつ茶畑では、茶葉を霜の害から守るために、防霜(ぼうそう)ファンとよばれる地表面近くに風を送る設備が、畑のあちこちに見られます。

茶畑のそばには、デリケートで傷みやすい茶葉をすばやく乾燥するための製茶工場もつくられています。

工場で荒茶(あらちゃ)に加工された茶葉は、専門業者に買い取られ、きゅうすで入れる緑茶用やペットボトル飲料用などさらに加工され、国内だけでなく、アメリカ合衆国などの外国へも出荷されています。

内陸の中央高地の産業の移り変わり

高原を野菜産地に

長野県東部の高原にある野辺山原(のべやまはら)では、夏になると夜明け前からレタスの収穫が始まります。

収穫された新鮮なレタスは、すぐに高速道路を使って東京などの市場に届けられ、その日の夕方までには「朝どりレタス」として店頭に並べられます。

野辺山原は、標高1000mをこえるため、冷涼(れいりょう)な気候が主食の米づくりに向かなかったので、昔はそばなどの雑穀(ざっこく)や、はくさいなどの野菜をわずかに栽培する地域でした。

その後、食の洋風化の流れによってレタスなどのニーズが高まると、高原を開拓して土地を改良し、夏でも涼しい気候を利用した高原野菜の産地となりました。

今では、国内のほかの産地の野菜が少なくなる時期に出荷したり、夏場のレタス栽培が難しい台湾などに輸出したりして、高収益な農業を行っています。

養蚕(ようさん)から果樹栽培へ

甲府盆地や長野盆地は中央高地にあり、扇状地(せんじょうち)が広がっています。

扇状地は水田に適さないので、養蚕(ようさん)が盛んだった明治から昭和の初めにかけては、蚕(かいこ)のえさとなる桑(くわ)の畑として利用されていました。

しかし化学繊維の普及などによって製糸業自体が衰退すると、桑畑も少なくなっていきました。養蚕と製糸業の違いは、まゆを生産する農業のことを養蚕といい、そのまゆから生糸(きいと)をつくるのが製糸業です。

現在では、扇状地の水はけや日あたりの良さを生かして果樹栽培がさかんです。

内陸の気候は、昼と夜の気温差が大きくおいしい果物をつくるのに適していて、山梨県や長野県は全国有数のぶどうや桃などの産地へと成長しました。

甲府盆地では、明治時代からぶどうを原料としたワインの生産が行われ、果物狩りができる観光農園のほか、ワインを醸造(じょうぞう)するワイナリー見学も観光客に人気スポットとなっています。

製糸業から電気機械工業へ

長野県の諏訪(すわ)盆地においては、昭和の初期ごろから製糸業が衰え始めると、織物機械の修理をしていた技術を応用して機械工業が始められました。

第二次世界大戦中には、空襲(くうしゅう)を避けるために、製糸工場のあと地に東京などから多くの機械工場が移ってきました。

第二次世界大戦後は、機械工業の技術と部品の洗浄に適した水資源などを生かして、時計などをつくる精密機械工業が発達しました。

1980年代以降になると、高速道路の整備が進んで交通の便が良くなったため、富士山のすそ野や甲府から松本・長野にかけての高速道路沿いの地域にも、電子部品やプリンタ、産業用ロボットなどの電気機械工業の工場が進出し、製造や出荷がさかんに行われています。

また、工場内でのきのこの大量生産や、寒天(かんてん)の製造など、中央高地の気候を生かして発達した食品工場としても注目されています。

雪との関りが深い北陸の産業

豊富な雪解け水とコメ作り

北陸といえば、雪が多いイメージですよね。

北陸における農業の特色は、稲作の割合が高く単作で米をつくっていることです。

ちなみに単作とは1年間に1種類の農作物だけを栽培する方法をいい、一毛作とも呼ばれます。

春になると、北陸では大量の雪がとけて、水を豊富に得ることができます。

昔は梅雨や台風の時期に起きる洪水に悩まされていたようですが、現在はダムや堤防、放水路などの整備が進み、豊かな水を有効に利用できるようになっています。

さらに耕地整理や農作業の機械化も後押しして、今では全国有数の米の生産地になりました。

北陸で多くつくられている「コシヒカリ」は、北陸で品種改良によって開発された稲です。

開発当初は、味は良いが病気に弱く、栽培しにくい稲だったようでしたが、肥料の与え方などを工夫した結果、多くの農家で栽培できるようになりました。

今では新潟県の魚沼産コシヒカリのように、銘柄米(めいがらまい=ブランド米)として高い価格で販売されているものもあります。

また北陸では、米を原料にして米菓(べいか)やもち、本酒などをつくる食品工業も盛んで、米を精米するときに出る「ぬか」も近隣のきのこ農家が栽培に利用するなど、北陸のさまざまな産業を米が支える存在となっています。

雪国で発達した地場(じば)産業

北陸では、冬になると雪におおわれるため、冬の間の農作業が難しく、家の中で作業できる、織物・漆器(しっき)・金物(かなもの)などの工芸品をつくる農家の副業が、古くから発達しました。

つくられた工芸品は、地場産業(じばさんぎょう)として、その後の地域の工業の土台となりました。

ちなみに地場産業とは、古くから受け継がれてきた技術や、地元でとれる原材料などを生かし、地域と密接に結びついて発達してきた産業のことをいいます。

地場産業のなかでも、織物や漆器(しっき)、陶磁器(とうじき)など、現代の生活でも使われる伝統的工芸品をつくる産業は伝統産業と呼ばれます。

地場産業の具体例として、新潟県燕(つばめ)市は、江戸時代に農家の副業としてくぎづくりが始まり、金属加工の技術が発達しました。

現在では、ナイフやスプーンなどの洋食器をはじめ、台所用品や自動車部品など、さまざまな金属製品を生産する産地となっています。

また、福井県鯖江(さばえ)市では、明治時代に始まった眼鏡フレームづくりが、新しい素材や繊細な加工技術の開発により、国内生産の9割を占めるまでに成長しています。

ということは、日本製のメガネフレームはほぼ鯖江市で作られているってことになりますね。

北陸の豊富な雪どけ水は、水力発電にも利用されています。

黒部川(くろべがわ)などには多くの水力発電所が建設され、ここから供給される大量の電力が北陸地域の工業の発展を支えました。

富山県の工業は、はじめにアルミニウムの精錬とその加工が発達し、現在は輸入したアルミニウムをサッシなどの建具(たてぐ)に加工する工業へと発展を遂げています。

このように、北陸ではさまざまな特色ある地場産業が行われています。

★日本の諸地域★

⑤関東地方

関東地方の自然環境

日本で最も広い関東平野

タイトル通り、関東地方にある関東平野は日本で最も広い平野です。

北は越後(えちご)山脈、阿武隈(あぶくま)高地、西は関東山地などに囲まれています。

関東平野には、浅間山や富士山などの噴火による大量の火山灰が積もってできた赤土(関東ロームとも言います)におおわれた台地と、利根川や多摩川など多くの川沿いにできた低地が広がっています。

千葉県にある下総(しもうさ)台地などの台地は水が得にくく、畑や住宅地、ゴルフ場などに利用されています。

一方、台地に比べ低地は水が得やすいので水田に利用され、都市の中心部では高層ビルもみられます。

太平洋側に面する千葉県の九十九里浜などの海岸線は、なだらかな砂浜が続き、多くの海水浴客などでにぎわいます。しかし東京湾は自然のままの海岸線はほとんど残っておらず、海岸線の大部分が埋め立てられ、その埋立地は工業地などに利用されています。

また、最近では埋立地にタワーマンションなどの住宅用高層ビルが建てられています。

関東平野は、17世紀初めに江戸幕府が開かれてから本格的に開発が進み、人口が増えていきました。

そして現在、関東地方は約4000万の人々が暮らす、最も人口の多い地方になっています。 千葉県船橋市にあるジャニアスも、もちろん関東平野に存在しています。

内陸と海沿いで異なる気候

北関東の内陸地域は、夏と冬の気温差が大で、降水量も少ないのが特徴です。

とくに冬は、北西からふく季節風が越後山脈などにぶつかって雪を降らせたあと、乾いた風となって関東平野に吹き降りてくるため、晴天の日が続きます。

夏は、埼玉県熊谷(くまがや)市のように毎年高温になる町もみられ、山沿いでは雷雨が発生しやすくなります。

一方、南関東の海沿い地域は、黒潮(くろしお)が近海を流れるため冬でも温暖な気候がみられるのが特徴です。

千葉県の房総半島や神奈川県の三浦半島は、冬に観光農園で花摘みが楽しめることでも有名です。

東京都に属する伊豆諸島や小笠原諸島は、一年中温暖で海のレジャーがさかんです。

東京の中心部では、ビルや商業施設が集中しており、気温が周辺地域よりも高くなるヒートアイランド現象がみられます。

また近年は、「ゲリラ豪雨」とよばれる、せまい地域にとつぜん短時間の大雨をもたらす局地的大雨が、関東地方のいたるところで起こっています。

多くの人が集まる首都・東京

日本の首都・東京

2020年オリンピック・パラリンピックの会場で、日本の首都である東京の中心部は、23の特別区からなります。

ここには、日本の政治の中心として、国会議事堂・最高裁判所のほか、多くの中央官庁が集まっています。

また、日本経済の中心にもなっており、日本銀行をはじめ大きな銀行の本店や、東京証券取引所、大企業の本社などが集中しています。

さらに、大学や専門学校などの教育機関も多く立地しています。

そのため、東京やその周辺には働く人や通学する人が大勢暮らしています。

東京の中心部で働く人の多くは、その周辺地域から通勤しているため、千代田区・港区などのオフィス街では、夜間人口よりも昼間人口がはるかに多くなります。

世界の都市・TOKYO

Tokyoは世界都市と呼ばれています。

Tokyoには、日本国内だけではなく世界各地から人や物、資金、情報などが集まったり、Tokyoから逆に世界へ向けて発信もされています。

各国の大使館や国際機関、外資系企業なども集中していて、外交官、外国人ビジネスパーソンやその家族、留学生などもたくさん住んでいます。

世界各地を結んで金融や貿易などの国際的な活動が休みなく行われ、夜間でも多くの人が働いています。このような都市を世界都市といいます。

交通網の中心となる東京

東京駅のホームっていっぱいありますよね。新幹線はもちろん、山手線・京浜東北線・中央線・東海道線や地下鉄など多くの鉄道列車が、東京駅につながっています。

そのおかげで通勤・通学には、鉄道網を利用する人がほとんどです。

充実した交通網は、東京だけでなくその周辺地域にさらに人を集めることにもつながっています。

また、東京駅以外にも副都心とよばれるターミナル駅として新宿・渋谷・池袋、などがあり、都心と郊外とを結ぶ交通の拠点として多くの人が利用しています。

ターミナル駅をはじめ東京の中心部は、地下鉄が網の目のように張りめぐらされ、まわりには高層ビルが建ち並んでいます。

これは、地価が高く広さも限られている土地を有効に活用するために工夫された結果となっています。

東京は、全国を結ぶ交通網の中心でもあります。

鉄道以外にも高速道路が、東京を起点として放射状にのび、国内各地とつながっています。

また、航空路線も東京国際空港(羽田空港)を中心にして、日本各地の空港と結ばれています。東京国際空港は、成田国際空港とともに、空の玄関口として世界各地の空港とも結ばれており、日本から海外へ向かう人や日本を訪問する多くの観光客に利用されています。

これらの空港では貨物の輸送も行われ、とくに成田国際空港の貿易額は、輸出や輸入を行う日本の港や空港の中でも最大貿易額となっています。

拡大する東京大都市圏

東京大都市圏の拡大

東京は働く場所や学校が多く、1950年代後半から1970年代前半にかけての高度経済成長ともに、人口が増え続けました。

その結果、東京への人口集中が進み、住宅地が不足して地価が高くなっていくと、住宅地の開発は都心を中心に鉄道路線に沿って放射状に広がり、東京の周辺部にも人が増えていきました。

神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県など東京の周辺の県にかけて広がる地域は、日本の約4分の1の人口が集中する日本最大の都市圏となっていて、東京大都市圏(とうきょうだいとしけん)と呼ばれています。

東京大都市圏の中の大都市・横浜

東京大都市圏の中には、五つの政令指定都市があります。横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市・相模原市です。

なかでも横浜市は東京についで人口が全国第2位の大都市で370万を超える人々が暮らしています。

江戸時代の終わりに開かれた港を中心に港町が形成されて以来、国際色豊かな都市として発展してきました。

現在も洋館やれんが造りの建物(赤レンガ倉庫などをメージしてください)などの歴史的な景観が残されている一方で、再開発が行われています。

「みなとみらい21」地区は、商業施設や国際会議場などが集中してつくられ、多くの人々が訪問しています。

また横浜市は、市内で暮らす人はもちろん、東京などへ通勤・通学する人の居住地にもなっています。

横浜市の都市化はもともと臨海部から進行しましたが、東京の人口が増えるにつれ、内陸の丘陵(きゅうりょう)地でも住宅地の開発がさかんになりました。

1970年代に開発が始まった港北ニュータウンのように、横浜市の中心部や東京への交通の利便性が高く、生活環境が整った住宅地区では、現在も人口が増加し続けています。

しかなしながら、東京大都市圏のニュータウンの中には、居住者の高齢化や少子化といった現象が進行しているところもあります。

都市機能の分散

東京大都市圏では、さまざまな都市問題が発生してきました。

例えば、人口が集中することで過密(かみつ)となり、通勤時間帯のラッシュやごみの増加などがあります。

なかでも東京の中心部の道路は交通量が多く、日常的に交通渋滞が発生しています。

これに対し、首都高速中央環状線・東京外環自動車道・圏央道といった道路が整備されてきており、都心部の渋滞緩和がはかられています。

これらの都市問題の原因の多くは、せまい中心部にさまざまな機能や企業のオフィスなどが集中し、その周辺地域にも人口が集中しすぎたことにあります。

その対策の一つとして、1970年代に筑波研究学園都市の建設が進められ、東京から大学や研究機関が計画的に移転されました。

また、1990年代以降は、東京湾岸の埋立地や鉄道建設のあと地で再開発が行われてきました。

千葉市から習志野市にかけての「幕張新都心」やさいたま市の「さいたま新都心」などは、企業のオフィスや商業施設などが集まり、多くの人に利用されています。

このように計画的に都市問題の解決のため、都市機能の分散が計画的に行われています。

人口の集中がもたらした産業

情報と娯楽を扱う産業の発展

首都機能を持つ東京は、世界中から多くの人や、政治・経済に関するニュースからファッションをはじめとするさまざまな流行まで、ものすごく多くの情報が集まってきます。

それらの情報を大量かつ速やかに収集・処理するために、東京には多数のテレビ局や新聞社・出版社などの企業があります。

さらに、インターネットに関連した情報通信技術(ICT)関連産業や、ゲーム・映画など映像制作に関連した産業も発達しています。

これらの産業は、制作にさまざまな工程があり、技術と独創性をもった多くの人手が必要であるため、情報と人が集まる都市で発展しました。

また、東京ディズニーリゾートに行くのが楽しみという人も多いと思いますが、東京ディズニーリゾートに代表されるテーマパークや博物館、展示場もたくさんあります。

これらの施設は、日本国内だけでなく、海外からも多くの人を引きつけています。

こうした産業の分類をサービス業と言います。「サービス業の比率が高い」ことが、東京大都市圏の大きな特徴のひとつとなっています。

活発な消費活動を支える産業

東京大都市圏は、日本最大の消費地でもあります。

そのため、大型ショッピングセンター・アウトレットモール・デパートなど、多くの商業施設が立地しています。

商業に関わる人が非常に多くなっており、東京は全国における小売業(こうりぎょう)や卸売業(おろしうりぎょう)の中で、最も割合が高くなっています。

ジャニアスのある千葉県船橋市のお隣である市川市などの東京湾岸や、神奈川県相模原市のような高速道路の近くには、交通網の発達により、国内だけでなく世界各地から集まる物資を扱う物流センターが多く建設され、商業活動を支えています。

これらの施設には、宅急便などの運送業者や通信販売を行う企業の倉庫があり、商品が各地へ配送されています。

また交通網の発達は、北関東地方の栃木県・群馬県・茨城県における大型ショッピングセンターやアウトレットモールの出店を促進しました。

これらの店は、地元や周辺の都市からの買い物客でにぎわっています。しかし一方で、もともとあった地元の商店街への客足が減ってしまう新たな問題も見られるようになりました。

臨海部から内陸部へ移り行く工場

臨海部から発達した京浜工業地帯

京浜工業地帯は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にまたがる日本有数の工業地帯です。

なかでも、多くの人口をかかえる東京では、膨大な情報が集まり新聞社や出版社が多いので、印刷業がさかんです。

また、大消費地(だいしょうひち)である東京都やその周辺の県には、ビールやジュースなど、重くて輸送費のかさむ飲料工場や、日もちのしないパンや生菓子(なまがし)などの工場が立地し、食品関係の工業もさかんです。

東京湾岸の埋立地には、海外からの原材料の輸入や製品の輸出に便利なため、製鉄所や火力発電所などが立地しています。

とくに千葉県の臨海部は京葉工業地域ともいわれ、船で輸入した原油を原料とする製油や石油化学などに関連する工業が行われています。

1960年代頃の高度経済成長期以降、これらの地域の工場や会社で働くために、多くの若い人々が日本各地から東京大都市圏に移り住みました。

こうした動きも東京大都市圏で人口が増加する要因の一つとなりました。人口増加にともない市街地が拡大すると、工場を建てるための用地が不足して、神奈川県の藤沢市などの相模湾沿いの都市にも工場が立地していきました。

さらに広い土地を求めて工場は内陸部の八王子市や相模原市などにも進出しました。

その一方で、1990年代以降、これらの地域にあった古い工場の閉鎖や移転が増え、海外に生産拠点を移す工場も出てきました。

その工場跡地は、再開発によって企業の研究所や商業施設などに現在利用されています。

北関東への工場進出と流通の変化

工場の進出は、栃木県や群馬県、茨城県を中心とする北関東にも広がりました。

北関東は、もともと繊維(せんい)工業や航空機の生産が盛んな地域でした。

その技術や広い土地があったことに加え、地域住民の働き口を確保するために、県や市町村も工業団地をつくり工場を積極的に誘致(ゆうち)しました。

これらが工場進出の原動力となり、北関東工業地域が形成されました。

現在、関越(かんえつ)自動車道や東北自動車道、北関東自動車道などの高速道路の近くには、自動車関連や電気機械などの工場が多く集まっています。

これらの工場では、作業に多くの人手が必要とされるため、外国国籍の日系人も大勢働くようになりました。

群馬県や栃木県などでつくられた工業製品は、これまで東京港や横浜港から輸出されていましたが、2011年に北関東自動車道が全線開通すると、交通渋滞の激しい都心を経由せずに、日立港や常陸那珂(ひたちなか)港など最寄りの港から輸出できるようになりました。

大都市周辺の農業と山間部の過疎問題

食糧の大消費地を支える農業

新鮮な農産物を生産し都市住民に早く届けるために、東京周辺では、近郊農業が古くから発展してきました。

近郊農業は、昔は東京23区でも盛んでしたが、都市化によりこの地域の畑が市街地に変わると、次第に郊外へと移っていきました。

関東地方では、北海道のような広大な耕地は確保できません。しかし同じ畑で何度も収穫できる農産物などを、東京や横浜といった人口の多い大消費地の近くで生産することで、輸送にかかる時間やコストをおさえることができます。

このメリットを活かし、新鮮さが要求される果物・野菜・牛乳・鶏卵(けいらん)・食肉などが盛んに生産されています。

茨城県のはくさいや栃木県のいちごなどの生産量は特に全国的にも有数で、質の良いブランド品がつくられています。

ほかにも、栃木県や千葉県では、乳牛・豚などが数多く飼育されています。

消費地から離れた地域でも、関東地方では気候の特色を生かした農産物の生産が盛んです。

道路網が整備され、保冷トラックによる長距離輸送が可能だからです。

群馬県嬬恋村(つまごいむら)は、夏でも涼しい高原の気候を生かした高原キャベツの生産地としても有名です。

また冬でも温暖な千葉県の房総半島南部では、一年中花が栽培されています。

山間部の役割と地域の再生

関東地方の山間部を中心とした地域には、豊かな自然がみられるところがあります。

尾瀬(おぜ:福島県・新潟県・群馬県の3県にまたがる高地にある盆地状の高原)・日光(栃木県の北西部にあります)・奥多摩(おくたま:東京都の多摩地域北西部)などには、観光や登山、キャンプなどを楽しむために多くの人々が訪れます。

しかしながら多くの山間部では、昔の産業の中心であった農林業が衰退し、若い世代がそれぞれの県の中心都市や東京大都市圏などに移り住むようになったので、過疎(かそ)が問題となっています。

例えば、群馬県の南西部にある上野村(うえのむら)においては、長い間、若い世代を中心とした都市部への人口流出が止まらず、人口減少と少子・高齢化が急速に進みました。

このため上野村では、地域の自然を生かした特産品の開発や働き口の確保、村営住宅の整備など、若い世代が働き、生活できる村づくりに取り組んできました。

その結果、Uターンとよばれる都市部から生まれ故郷の上野村に戻って生活する人や、Iターンとよばれるほかの地域の出身者が上野村に移り住む定住者が増えました。

現在では、これらの定住者が村の人口の1割を占めるまでになっています。

関東地方の山間部では、この上野村のように、若い定住者を増やし東京大都市圏に近い利点を生かして、都市部の人々との交流を深めながら地域の活性化をはかるところが増えています。

★日本の諸地域★

⑥東北地方

東北地方の自然環境

南北に走る山脈

東北地方は本州北部にあり南北に長く広がっています。

太平洋側には北上(きたかみ)高地や阿武隈(あぶくま)高地があり、中央には奥羽(おうう)山脈がはしり、日本海側には出羽(でわ)山地や白神(しらかみ)山地が広がっています。

火山(八甲田山(はっこうださん)、鳥海山(ちょうかいざん)、磐梯山(ばんだいさん)など)も点在し、火山の噴火でできた湖として十和田湖(とわだこ)などがあります。

火山の周辺には観光資源となる温泉地も数多くあります。

南北につらなる山脈や山地の合間には、日本海と太平洋に向かって流れる河川によって、北上盆地や山形盆地、郡山(こおりやま)盆地などの盆地が形成され、盆地を中心として市街地が発展してきました。

これらの市街地を結ぶ交通網も南北に発達しています。

仙台平野(北上川(きたかみがわ)下流部)や、庄内(しょうない)平野(最上川(もがみがわ)下流部)などは、広くて大きな稲作地域となっています。

日本海側には砂浜が続く海岸線がみられます。

一方、太平洋岸の三陸(さんりく)海岸は入り江の多いリアス海岸が続き、波がおだやかな湾では養殖業をはじめとした漁業がさかんです。

宮城県の気仙沼港では、かつお水あげ量日本一となっています。

東西で異なる気候

東北地方は本州のほかの地域と比べて緯度が高く、北にいくほど冬の寒さが厳しくなります。

日本海側では、冬になると北西からの季節風によって冷たく湿った空気が流れこむため、雪がたくさん降ります。

これに対して太平洋側では、奥羽山脈をこえて乾いた風が吹きおろすため、雪は少なくなります。

東北地方は本州のほかの地域と比べて夏も涼しくなります。

とくに太平洋側では、やませとよばれる北東の冷たい風が吹くと、曇りの日が続き日照時間が不足して気温が低くなります。

やませが吹くと、太平洋側の稲作農家はたびたび冷害に悩まされてきました。

寒い夏に対する稲作と畑作の努力

コメ作りと寒い夏の克服

東北地方の平野や盆地では、昔から米の生産がさかんです。

詩人の宮沢賢治(岩手県出身)が、著書の「雨ニモマケズ」の中で「サムサノナツハ オロオロアルキ」とうたったように、東北地方の農家は夏の低い気温に苦しめられ、自然の厳しさと戦ってきたようです。

東北地方の太平洋側では、冷害が起こることがあります。

これは、やませ(=偏東風。北日本の太平洋側で春から夏に吹く冷たく湿った東よりの風のこと)の影響を強く受けると、稲が十分に育たず、収穫量が減ってしまう現象です。

とくに1993年には東北地方の多くの地域が冷害にみまわれ、地域的に大きな被害を受けただけでなく、日本中が米不足で苦しみました。

この年をきっかけにして、当時、宮城県で開発されていた「ひとめぼれ」など、冷害に強い品種の栽培が広がりました。

現在では、水田に水を深く張って保湿効果を高める昔からの対策法に加え、情報システムを利用して、気温と稲の生育状況から冷害の予防対策をとる農家も増えてきたようです。

減反政策と銘柄米の開発

秋田竿燈(かんとう)まつりでは、稲穂をかたどった竿燈があげられます。

このように東北地方の各地でみられる祭りには、厳しい自然環境の中で、豊作への願いや収穫への感謝を表すものが多く、古くから稲作が東北地方の人々の生活を支えてきたことが伝わります。

しかし、1970年代頃から、日本人の食生活の変化によって米の消費量が減り、米が余るようになりました。

このため、政府は米の生産量を減らす減反政策(げんたんせいさく)を始めました。

東北地方の米の産地では、大豆や麦などほかの作物への転作が進みましたが、消費者に喜ばれる米づくりをめざして、冷害に強いだけでなく、よりおいしい銘柄米(めいがらまい)の開発も進められました。

宮城県の「ひとめぼれ」や秋田県の「あきたこまち」、山形県の「はえぬき」「つや姫」など、各県を代表する銘柄米があり、全国的に販売されています。

冷涼な気候を活かした農業の工夫

東北地方では、そばや小麦の栽培が昔から広く行われてきました。そばや小麦が寒さに強いことが理由のようです。

岩手県のわんこそばや秋田県の稲庭(いなにわ)うどんのように、そばや小麦を使った食文化が根づいています。

一方、米の不作に備えて「さといも」も各地でつくられてきました。

山形県や宮城県を中心とした地域では、毎年秋に季節行事として芋煮会(いもにかい)という「さといも」を材料にした食事会が行われます。

太平洋側では、冷涼な気候を生かした畑作も盛んに行われています。

岩手県遠野(とおの)市では、涼しい気候の下で育ちやすく、ビールの原料となるホップを生産していて、日本一の生産量となっています。

また青森県の三本木原(さんぼんぎはら)は、根菜類(こんさいるい)の一大産地となっています。根菜類とは、にんにくやごぼう、長芋(ながいも)などの野菜で、夏の低温の影響を受けにくいのが特徴です。

果樹栽培の発展と生活に根付いた漁業

果樹栽培における農業の取り組みと変化

東北地方は、果樹栽培が盛んです。

盆地や平野のへりにある傾斜地や、山間から川が流れ出るところにある扇状地(せんじょうち)では、日あたりの良い場所を中心に果樹栽培が行われています。

山形県は、山形盆地を中心に、夏の昼夜の気温差を活かしたさくらんぼや西洋なしなどの果樹栽培を営む農家が多く、「果樹王国」と呼ばれていいます。

なかでもさくらんぼブランドの「佐藤錦(さとうにしき)」や「紅秀峰(べにしゅうほう)」は、全国各地に出荷されています。

さくらんぼを生産する農家には、1年を通して西洋なしやぶどう、いちごなど、さまざまな果物を並行して栽培しているところもあります。

また、出荷用果物の栽培だけでなく、観光農園として観光客を呼びこむ取り組みも行われるようになりました。観光農園とすることで、農家は収穫や出荷の手間も省け、観光客が多く訪れることは地域の活性化にもつながっています。

青森県では、国内生産量の半分以上を占めるぐらいりんごの栽培が盛んです。

夏の涼しい気候を生かして、津軽平野を中心に栽培されています。

最近では、国内販売はもとより、台湾など海外への輸出にも力を入れています。

福島県では桃が日本有数の生産量をあげています。

盛んな漁業と生活とのかかわり

三陸(さんりく)海岸の沖合いは、良好な漁場となっています。

寒流の親潮(おやしお)と暖流の黒潮(くろしお)が出会う潮目(しおめ=潮境 しおざかい)があり、かつおやさんま、いわしなどたくさんの魚が集まるからです。

また、リアス海岸が続く三陸海岸は、入り江が多く漁港に適しており、気仙沼(けせんぬま)港や八戸(はちのへ)港など水あげ量の多い漁港が点在しています。

また、湾の内側は養殖業もさかんです。波がおだやかで、三陸海岸では、牡蠣(カキ)やワカメ、陸奥湾(むつわん)では、ホタテなどが養殖されています。

漁港に近い地域では、生活と漁業が密接に結びついています。例として学校の運動会は、漁の合間にあたる5月に行われ、競技や応援には大漁旗(たいりょうばた)も使われます。

漁港の周辺には、豊かな水産物を食品に加工する工場が多く存在しています。

かまぼこや、フカヒレ、ワカメなどの加工品を生産しています。

東北地方太平洋沖地震(=東日本大震災)により、漁港や水産加工場は大きな被害を受けました。しかしながら、かつおの水あげ量や養殖によるワカメの生産量などは震災前に戻りつつあるところもあり、工場も再建が進んでいます。

工場ができると働き手が必要になるので、地域の復興にもつながっています。

伝統文化を活かした観光業の発展

地域の農業と深く結びついた祭り

東北地方の祭りや伝統行事の中には、地域の農業と結びついたものが多くあります。

秋田市の竿燈(かんとう)まつりは米の豊作への願いをこめた祭りで、岩手県滝沢(たきざわ)市のチャグチャグ馬(うまっ)コは農作業に欠かせない馬の労をねぎらうための祭りです。

このように、東北地方で生産が盛んな米などの作物への豊作の願いが込められた祭りや伝統行事が行われています。

また、祭りの時期が、夏から秋の稲の収穫期前にとくに集中していることも関係の深さを表しています。

交通網の整備と共に発展した観光業

東北地方の祭りで「ラッセラー・ラッセラー」の特徴的なかけ声で有名な青森ねぶた祭などの夏祭りは、全国各地から多くの観光客を集めています。

これは、1950年代に国鉄(今のJR)が各地の祭りをめぐる周遊券を売り出したのをきっかけに全国的に知られるようになりました。

もともと、各地の祭りは同じ日に重なるものもありましたが、観光客がいくつかの祭りを見てまわれるように日程調整がなされました。東北地方の夏祭りをめぐるツアーは、全国的な人気となっています。

東北地方では、はじめに東北自動車道や東北新幹線といった南北方向の交通網が整備され、その後、山形・八戸(はちのへ)・磐越(ばんえつ)・秋田自動車道や、山形新幹線・秋田新幹線といった東西方向の交通網が発達していきました。

結果的に、関東地方などからの交通の便が良くなり、観光や仕事で東北地方を訪れる人が増えていきました。

多彩な魅力をもつ東北最大の都市・仙台

仙台市は人口が100万をこえる東北地方で唯一の政令指定都市です。

江戸時代の城下町から発展した「杜(もり)の都」とよばれる緑が豊かな町で、東北地方の行政・経済などの中心的な役割を担(にな)い、政府の出先機関や企業の支社・支店、大型の商業施設が集まっています。

仙台市は、高速道路や新幹線の開通にともない、東北地方のほかの各都市との結びつきを強めてきました。

東北各地を短時間で結ぶ高速バスの便数も増え、仕事や買い物などの目的で山形や福島などの隣県から訪れる人も増加しています。

また、郊外には仙台空港があり国際線で海外ともつながっています。

仙台市では、仙台七夕まつりをはじめとする季節のイベントや、地元のプロ野球チーム(楽天さん)やプロサッカーチーム(ベガルタさん)の試合も数多く開催されており、県内外から多くの人々へ東北最大の都市としての多彩な魅力を提供しています。

発展する工業と生活の変化

現代生活に合わせて進化する伝統工芸品

東北地方には、さまざまな伝統的工芸品があります。

例えば、漆器(しっき)の津軽塗(つがるぬり)や会津塗(あいづぬり)、木工品の天童将棋駒(てんどうしょうぎこま)などです。

これらには、地元でとれる材料が使用されていて、江戸時代以前から職人が育成されたり、農家の副業としても発達してきました。

なかでも岩手県の南部鉄器(なんぶてっき)は、古くから地元に豊富にあった砂鉄(さてつ)や漆(うるし)、燃料にする木材といった資源を活用してつくられてきました。

しかし、安くて軽い調理器具が普及したことにより鉄器の生産量は減少しました。

その一方で、伝統的な質感を好む人や、現代風にデザインされた製品を求める人が増えてきており、これらの要望にこたえるために工夫をこらした鉄器は、国内だけでなく海外でも人気を得るようになりました。

色やデザインが工夫された岩手県の南部鉄器は、パリの茶の専門店でも販売され、人気を呼んでいます。

工業の発展による人々の生活の変化

高度経済成長期には、太平洋ベルトを中心に日本の工業化が進みました。

そのため、東北地方から仕事を求めて関東地方へ集団で就職する人びとや、積雪によって農業ができない冬の間だけ出かせぎに行く人が大勢いました。

しかし、1970年代から1980年代にかけて東北地方で高速道路や新幹線が整備されだしたころから、岩手県北上(きたかみ)市や福島県郡山(こおりやま)市などに電気機械のような労働力を多く必要とする工場を誘致(ゆうち)するために工業団地がつくられました。

その結果、地元で働く場所が増え、出かせぎに行く人が減り、農業と兼業(けんぎょう)する人も増加しました。

工業の発展と環境へ配慮したエネルギーの活用

現在では、東北地方はハイブリッドカーをはじめとする自動車生産の一大拠点に成長しつつあります。

1990年代頃から、東北地方へ大規模な自動車工場が進出し、それに関連する部品工場も増えていきました。岩手県から宮城県にかけての高速道路に沿った地域が中心です。

また、2011年の東北地方太平洋沖地震(=東日本大震災)による福島県の原子力発電所の事故をきっかけに、東北地方では原子力発電にかわる新しいエネルギー源として、再生可能エネルギー(風力・地熱(ちねつ)・太陽光・バイオマスなど)を活用する動きがさかんになっています。

例えば、福島県の猪苗代湖(いなわしろこ)の南側には、日本最大級の発電力をもつ風力発電所がありますし、広野町(ひろのまち)や楢葉町(ならはまち)などの沖合いでも風力発電所の建設が進んでいます。

ちなみにバイオマスとは、木材や牛のうんちなど、生物由来の資源の総称で、これらを発酵させてガス化し、そのエネルギーで発電を行います。

★日本の諸地域★

⑦北海道地方

北海道の自然環境

雄大な地形と景観

北海道は日本の北端に位置しています。

「北海道はでっかいどー」というだけあって、面積は、九州地方のなんと約2倍で、日本の総面積の約5分の1を占めています。

本州の青森県とは、津軽海峡(つがるかいきょう)をはさんで向きあい、樺太(からふと =サハリン)とは宗谷(そうや)海峡をへだてて向き合っています。

北海道の東部には、北方領土(ほっぽうりょうど)の島々があります。

北方領土とは、現在ロシア連邦が実効支配している択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島の島々のことを言います。

また、北海道の中央には、標高2000mをこえる石狩(いしかり)山地がそびえ、その南には日高(ひだか)山脈が、北には北見(きたみ)山地が、それぞれ南北方向につらなっています。

北海道の気候や土地利用は、これらの山々を境に東と西で大きく異なります。

石狩川は、石狩山地を源流として日本海にそそぐ川です。

その石狩川の下流に広がる石狩平野は、農地の開発によって大規模な水田地帯となっています。

北海道には、火山もあり、有珠山(うすざん)や十勝岳(とかちだけ)などが有名です。洞爺湖(とうやこ)は、有珠山の火口と火山の噴火でできた湖で、周辺では温泉もわきだしており、温泉街があります。

火山はたびたび噴火して災害を引き起こしてきました。

しかし、火山がつくり出した美しい景色や、そのまわりに湧く温泉は、観光地としても活用されています。

また、東側に広がる十勝(とかち)平野や根釧(こんせん)台地は、火山灰が厚く積もっているうえ夏でも涼しいので、日本の中でも畑作や酪農に適しており、最も盛んな地域のひとつになっています。

亜寒帯に属する北海道

北海道の気候は、寒帯(冷帯)に属しています。

冬の寒さがとても厳しくて梅雨がないのが特色です。

日本海側の地域は、冬になると湿った北西の季節風が吹きつけるので、たくさんの雪が降ります。

太平洋側の地域は、雪はあまり降りませんが、夏でも気温が上がりにくいという特色があります。

夏は太平洋から吹きつける南東の季節風が、寒流である親潮(おやしお)によって冷やされ、濃霧(のうむ)を発生させることがその理由です。

また、オホーツク海の沿岸には、冬になると流氷(りゅうひょう)が多くみられます。

流氷の上には、アザラシなどが見られることもあり、船から流氷を間近で見ることのできる観光も人気となっています。

厳しい環境を克服した稲作の歴史

農地開発から始まった稲作への挑戦

現在の石狩(いしかり)平野は、全国有数の米の生産地になっています。

「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などの品種がおもに栽培されています。

これらの北海道産米は、全国に出荷されており、飲食店などでの使用も広がっています。

これは、石狩平野の気候が、北海道の中では夏の気温が比較的高く、日照時間も長いという特色が理由となっています。

しかし、昔の石狩平野は、泥炭地(でいたんち)とよばれる農業に適さない湿地が広がっていました。

大規模な排水路を整備して水はけをよくしたり、農業に適した土をほかの場所から運び込む「客土(きゃくど)」を行ったりして、土地改良が進められ、今では全国有数の米の生産地へとなったのです。

北海道にはもともとアイヌの人々が住んでいました。

開拓使(かいたくし)が明治時代の初めにできたことで、石狩平野の土地改良が始まりました。

開拓使とは、北海道の開拓を本格的に進めるために明治政府がおいた役所のことです。

そのほか、北方(ほっぽう)の警備の役割をかねた屯田兵(とんでんへい)や、全国各地から北海道に移住する人々が大勢集められました。

本州からの移住者による血のにじむような努力の結果、厳しい自然環境を克服していきました。

同時に石炭を運ぶために、鉄道や道路も建設されたことも、開拓を後押ししました。

このようにして、未開拓の原野や森林が次々と切りひらかれ、稲作地帯に姿を変えていきました。

「寒さに強い米」から「美味しい米」へ

稲は、もともと暖かい地方が原産です。

そのため、夏でも涼しい北海道で稲を栽培することは、とても難しいことでした。

冷害の年には、夏に気温が上がらず、収穫がわずかなこともありました。

そこで、寒さに強く短い生育期間で実る稲をつくるために、長期間にわたって品種改良が積み重ねられてきました。

その結果、稲作が可能な範囲は北へと広がり、稲作農家の経営規模も大きくなって、大量の米を効率的に生産できるようになったのです。

それと同時に、味の良い米づくりの研究も行われました。先ほどでてきた「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などが有名です。

残念ながら1970年代以降は、国の減反政策(げんたんせいさく)によって転作(てんさく)を行う農家が増えて、田んぼの面積は減り続けています。

石狩平野においても、小麦・そば・大豆など、多くの畑作物を栽培し、稲作にたよらない農家が増加してきました。

また、本州と比べて冷涼(れいりょう)な気候を生かし、野菜や花の栽培も盛んになっています。

大規模化してきた畑作・酪農・漁業

広大な土地を活かした畑作

十勝(とかち)平野や北見盆地(きたみぼんち)は小麦、てんさい、じゃがいも、豆類など、寒さに強い作物がおもに栽培される日本有数の畑作地帯となっています。

農家1戸あたりの耕地面積は広大で、農作業には大型農業機械を必要とします。農家の多くは、耕地をいくつかの区画に分けて、その年ごとに栽培する作物をかえる輪作(りんさく)がおこなわれています。

1980年代以降、アスパラガスやだいこん、ほうれんそうなど、新鮮さが重視される野菜の栽培も盛んになりました。交通網や保冷輸送技術の発達したことがその理由です。

また、農産物を原料として加工食品をつくる工場も増えました。

高品質の農産物を安定的に手に入れるために、生産農家と直接契約する食品メーカーや個人取引も増加しています。

涼しい気候のもと発展した酪農

北海道の東部と北部では、夏でも気温が上がらないうえに、濃霧(のうむ)の影響を受けます。そのため残念ながら、稲作や畑作に適していません。

逆に、寒い地域でも栽培できる牧草と広い土地を生かして酪農(らくのう)を営んできました。

特に東部の根室半島近くにある根釧(こんせん)台地とその周辺では、国の政策として、1950年代に酪農の村ができ、徐々に規模を拡大させていきました。

むかしは、北海道で生産される生乳(せいにゅう)の大部分が、牛乳と比べて日もちする粉乳(ふんにゅう)・バターなどの乳製品に加工されていました。

しかし、現在では、輸送網の発達や保存技術の高度化などのおかげで鮮度を保ったまま、全国に生乳を出荷可能になりました。

北海道で生産される生乳のうち牛乳として消費される割合は、4分の1程度となっています。

また、北海道の酪農家は、乳牛の飼育頭数を増やしたり、乳を自動でしぼる機械を導入したりして、高品質な生乳の大規模化・大量生産化に取り組んでいます。

豊かな漁場に恵まれた漁業

北海道の水産物の漁獲量は全国1位となっています。周辺の海が、豊かな漁場に恵まれているからと言われています。

以前は、遠くのロシア沿岸やアメリカ合衆国のアラスカ沿岸の海で、「さけ」や「すけとうだら」などをとる北洋漁業がさかんでしたが、各国が排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)を設定したため、北洋漁業としての水あげ量は大きく減りました。

1970年代以降になると、近くの沿岸漁業や沖合漁業のほか、養殖業(ほたて貝やこんぶを育てる)、栽培漁業(さけを人工的に卵からかえして川へ放流する)が中心的に行われるようになりました。

大きな漁港の周辺には水産加工場が集中しています。水産加工品は、日本国内各地に送られるほか、世界各国(アメリカ合衆国や中国など)にも輸出されています。

歴史や北国の自然を活かした観光業

歴史ある街並みを活かした観光業

北海道には国内外から観光客を引きつける歴史的な町なみが数多く残っています。

日本で最初の開港地の一つで、外国文化の玄関口として栄えた函館(はこだて)市には、江戸時代末期から明治時代にかけて港の近くに建てられた倉庫や教会が今なお残り、人気の観光地となっています。

また小樽(おたる)市には、大型の船が出入りできる大きな港や倉庫群があり、明治時代から昭和時代初期にかけて北海道最大の商業都市としてさかえたおもかげが、今も色濃く残されています。

計画的につくられた都市・札幌

現在、北海道の人口の約3分の1が札幌市に集中しています。

実は、札幌は北海道開拓の中心地として計画的につくられた都市です。

中心部の街路は碁盤(ごばん)の目のように規則正しく区画され、歴史的な建物も残されています。とくに1960年代以降、北海道内で炭鉱の閉山があいついだので、職探しのため札幌に移住する人たちが増えました。

また、札幌は北海道の中でも観光客が多い都市で、北海道観光の拠点となっています。

とくに、2月におこなわれる大小の雪像・氷像が大通公園などに立ち並ぶ「さっぽろ雪まつり」には、寒さが厳しい時期にもかかわらず、国内外の多くの観光客からの人気を集めています。

豊かな自然を活かした観光業

行ったことある人も多いかもしれませんが、ニセコは、日本を代表する冬の観光リゾートとして有名です。北海道西部にあり、同じ地域の札幌や小樽よりやや南西にあり、室蘭の北西に位置しています。

カタカタなのは、もともと住んでいたアイヌ語に起源を持つ地名で、今も使われています。ちなみにニセコは、「切り立った崖の下を流れる川」を意味するアイヌ語「ニセイコアンペッ」に由来しています。

世界有数の豪雪(ごうせつ)地帯であるうえ、気温が低く空気が乾燥しているので、パウダースノーとよばれる良質な雪でスキー・スノーボードといったウインタースポーツを楽しむことができます。

冬になると、日本とは季節が逆になるオーストラリアや、温暖な東南アジアの国々などから、多くの外国人観光客が訪れます。現在では、北海道を訪れる観光客の約3分の1が外国人とも言われています。

そのほかにも、知床(しれとこ)半島や釧路湿原(くしろしつげん)なども豊かな自然の見られる観光地として有名です。

知床とは、アイヌ語でシリエトク「地の果て」を意味するようです。オホーツク海に細長く突き出た知床半島は、人を寄せ付けない地形と環境から「日本最後の秘境(ひきょう)」と呼ばれてきました。手つかずの大自然と希少な動植物の宝庫である知床には、クジラやシャチ、トド、アザラシなどの海洋生物や、エゾシカ、キタキツネ、ヒグマなどの野生動物も見られるだけでなく、世界的に絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定されているシマフクロウ、オオワシ、オジロワシなどの希少な動物も生息しています。

2005年には、多くの野生動物が生息する貴重な生態系として、世界遺産に登録されました。

しかし、観光客の増加による影響で、ほかの地域と同様に自然環境の破壊が問題となっています。

知床では、野生動物や植物の観察などのために、森の奥深くまで観光客が入りこむようになった結果、生態系の乱れがめだつようになりました。そのため、知床五湖(ごこ)周辺では、植物を踏み荒らすことなく、安全に散策できるように高架木道(こうかもくどう)を設けるなど、生態系の保全と観光の両立をめざしたエコツーリズムの取り組みが進められています。

釧路湿原は、日本最大の湿原・湿地です。

その大きさは、全国の湿原の3割を占めとも言われており、東西約25km、南北約36kmに及びます。

広大な湿原には、さまざまな植物や動物が生息していて、それらが四季折々の美しい景観をみせてくれます。湿原の中には勝手には立ち入ることはできませんが、いくつかの施設では周囲に遊歩道がありますので、少しだけなら湿原の雰囲気を楽しむことができます。

釧路湿原のシンボルといえば、アイヌの人々からサルルンカムイ(湿原の神)として崇められ、国の天然記念物にもなっているタンチョウ(ツル)です。釧路湿原では1年中暮らしていて、美しい姿を見に国内外から観光客が訪れます。

中学2年生の【歴史】

近世の日本

中学2年の社会の歴史分野で、最初に学習するのは、「近世の日本」です。

近世というのは、現代に近い時代という意味を持つ時代区分の一つで、だいたい15世紀~19世紀を指すのが一般的です。

西洋では、15~16世紀ルネサンス以降の絶対主義・重商主義の展開した17~18世紀、市民革命の生成の頃までをいいます。

日本では、安土桃山時代・江戸時代を主に指し、その前の室町幕府の滅亡からその後の明治維新にいたる時代を指します。

明治時代~第二次世界大戦前までを近代といい区別されることが多いので、近世→近代→現代のような感じで覚えておいて下さい。

それでは、まずは、近世の時代へタイムトリップしていきましょう。日本を見ていく前に、特にヨーロッパでの近世の大きな動きをみていきたいと思います。

★近世の日本★

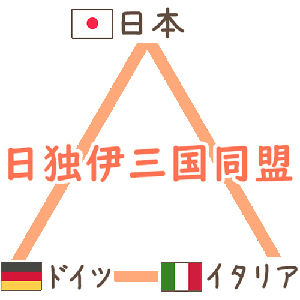

①ヨーロッパ人との出会いと全国統一

キリスト教世界とルネサンス

中世ヨーロッパ

]

中世とは歴史時代の区分で、古代よりも後、近代又は近世よりも前の時代を指します。

4世紀に古代のローマ帝国は東西に分裂しました。

東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は15世紀まで続きますが、西ローマ帝国は5世紀に滅ぼされ、西ヨーロッパでは小国が分裂していました。

全体を支配する国がなくなった一方で、キリスト教が各地に広まり、人々の考え方や生活に大きな影響をあたえていました。

キリスト教は、東ヨーロッパの正教会(せいきょうかい)と西ヨーロッパのカトリック教会に分かれていました。

特にカトリック教会は、ローマ教皇(きょうこう)が大きな権威を持っており、西ヨーロッパ諸国の王や貴族、都市は、カトリック教会と結びついて力を伸ばしました。

中世はキリスト教が栄えていたという特徴を理解しましょう。

その時代、東ヨーロッパにあたるビザンツ帝国のさらに東方には、イスラム教の国々が急速に勢力を拡大していました。

東はインド、西は北アフリカやイベリア半島に至る広い範囲の地域を支配していました。

キリストの聖地でもあるエルサレム(現在のイスラエルにある都市)がビザンツ帝国からうばわれると、キリスト教世界には危機感が高まりました。

そして、ローマ教皇の呼びかけに応じた西ヨーロッパ諸国の王や貴族は十字軍(じゅうじぐん)を組織して、エルサレムを目指しました。

残念ながら十字軍は、最終的にエルサレムの奪回(だっかい)に失敗してしまいます。

ローマ教皇の権威は弱まりましたが、当時としては進んでいたイスラム世界と接したことで、ヨーロッパには紙・火薬・占星術(せんせいじゅつ)、錬金術(れんきんじゅつ)などの新しい文化がもたらされたようです。

その後、ビザンツ帝国は、15世紀にオスマン帝国にほろぼされ、東ヨーロッパの南部はイスラム教の国々に支配されるようになりました。

近世にいたる前の中世は、十字架とキリスト、十字軍とキリスト教を関連付けて覚えましょう。

ちなみにエルサレムは、キリスト教だけでなくイスラム教やユダヤ教などの聖市となっていて、現代でもたびたび紛争もおきていますので、興味がある人は歴史的背景も調べてみて下さい。

ルネサンス

西ヨーロッパでは、古代ギリシャの文化はキリスト教との関係が弱かったため忘れられていましたが、イスラム教世界やビザンツ帝国で受け継がれており、東方との交流が盛んになるにつれて再び持ち込まれました。

西ヨーロッパの人々は、こうした古代の文化を手がかりに、人間についての新しい考え方を探り、また人間の活き活きとした姿を文学や美術で描き始めました。

こうした動きをルネサンス(文芸復興)と言います。

ルネサンスの動きは、14世紀から16世紀にかけてイタリアから西ヨーロッパ各地に広がり、多くの作品が作られました。

代表作は、レオナルド・ダ・ビンチの「モナ・リザ」や、ミケランジェロの「ダビデ」像などが有名です。

宗教改革

ルネサンスの頃、西ヨーロッパではキリスト教にも新しい動きが起こります。

16世紀に教皇が免罪符(めんざいふ)を売り出すと、これを批判してルターやカルバンが宗教改革を始めました。

かれらは、カトリック教会ではなく聖書に信仰のよりどころを置き、プロテスタントと呼ばれました。

国王の中には、教皇の権威から脱するために宗教改革を支援する者もいて、西ヨーロッパのキリスト教は、カトリックとプロテスタントに分かれました。

カトリック教会も、プロテスタントに対抗して改革を始めました。

その中心になったイエズス会は、日本史にも登場するフランシスコ・ザビエルなどの宣教師を派遣してアジアへの布教も行いました。

尚、プロテスタントとは、「抗議(こうぎ)する者」という意味で、抗議する対象が、カトリック教会の免罪符になります。

当時のカトリック教会は、人が罪を犯しても、懺悔(ざんげ)して教会に献金(けんきん)すれば許されるとされていたようです。おかしな話ですよね。

次回は、大航海時代へ突入です。ヨーロッパの人々がどのようにして世界進出していったかみていきましょう。

ヨーロッパと外の世界

大航海時代

15世紀後半に大航海時代が始まりました。

目的は大きく2つです。

一つはキリスト教を世界に広めること。もう一つは高価だったアジアの物産、特に香辛料を直接手に入れることでした。

大航海時代以前はイスラム商人が仲介していたため、香辛料は非常に高価でした。

こしょう、クローブ、ナツメグなどの香辛料は、調味料や薬として使われ当時のヨーロッパの人々にとってはとっても貴重だったのです。

大航海時代を本格化したルネサンスの時期のヨーロッパでは、テクノロジーの進歩も世界進出を下支えしました。

羅針盤(らしんばん)が実用化され、航海術も進歩し、世界地図も造られました。この発明により、ヨーロッパ人は、大西洋に乗り出すことができるようになったのです。

大航海時代の先がけとなった国は、ポルトガルとスペインです。2つの国の世界進出の特徴を見ていきましょう。

ポルトガルとスペイン

ポルトガルは、アフリカ大陸南端からインドやアジアにいたるルートを開拓しました。

1488年にアフリカ南端(なんたん)の喜望峰(きぼうほう)に到達し、1498年にはバスコ・ダ・ガマの船隊がインドに到達して、ヨーロッパとインドが初めて海路で直接つながりました。

16世紀には、それまでイスラム商人が支配していたインド洋や東南アジア海域で中継(なかつぎ)貿易を行うようになり、さらに中国や日本とも貿易を始めました。

一方スペインは、大西洋を横断するルートでアジアに向かおうとするコロンブスの計画を援助しました。

コロンブスは1492年に現在の西インド諸島のカリブ海の島に到達し、そこをインドだと考えました。

ところが、その近くには、それまでヨーロッパ人の知らなかったアメリカ大陸が広がり、北アメリカのアステカ文明や南アメリカのインカ帝国など独自の文明が栄えていました。

未開の地だったので、勘違いしちゃったんでしょうね。

アメリカの植民地化

スペインは、コロンブスなどの活躍によりアメリカ大陸にわたった後、マチュピチュ遺跡に代表されるインカ帝国などの先住民の文明が栄えていましたが、武力により制圧してしまいます。

銀の鉱山を開発したり、農園を開いてさとうきびを栽培するなど開発を進めていきます。

銀は、いったんヨーロッパへ運ばれた後、アジアの物産(香辛料など)との交換のために輸出されました。

アメリカ大陸からパスタとの相性抜群の「トマト」などがヨーロッパに持ち込まれたのもこの大航海時代と言われています。

トマトだけでなく、砂糖やジャガイモなどもアメリカ大陸からヨーロッパに運ばれ、ヨーロッパ人の食生活を豊かに変えていきました。

このようにして、アメリカ大陸は、ヨーロッパの植民地となっていき、スペイン人やイギリス人など、本国の人々が移り住み、先住民を支配していきます。

しかし、労働力の担い手となったアメリカの先住民が伝染病や厳しい労働で激減していきます。

労働力不足を補うため、今度はアフリカ大陸の人々を奴隷(どれい)として船でアメリカ大陸に連れてくるようになりました。

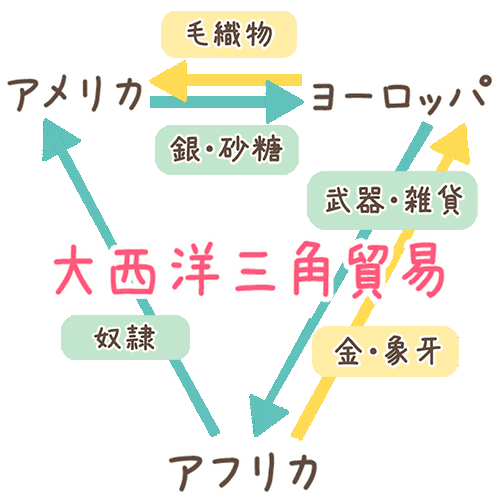

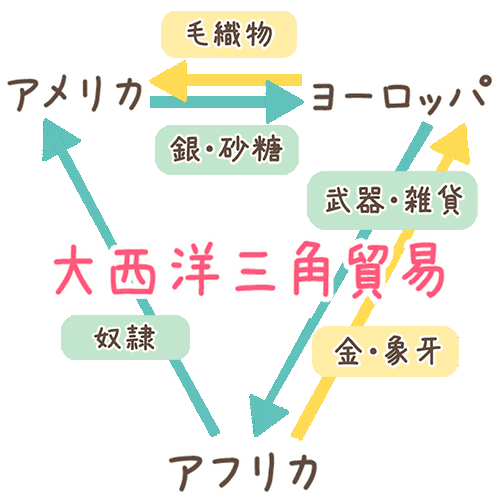

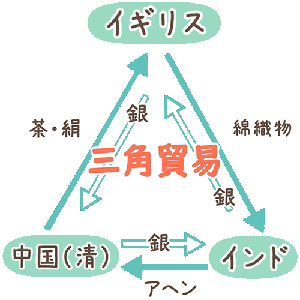

こうして始められた三地域間(アメリカ大陸・ヨーロッパ・アフリカ)で行われた交換取引を大西洋の三角貿易と呼んでいます。

それぞれどのようなものが取引されたかに注意してみていくとより理解が深まります。

<参考>

大西洋の三角貿易で主に取引されたもの

アメリカ→ヨーロッパ・・・銀・砂糖

アメリカ→アフリカ・・・(該当なし)

ヨーロッパ→アメリカ・・・毛織物

ヨーロッパ→アフリカ・・・武器・雑貨

アフリカ→アメリカ・・・奴隷

アフリカ→ヨーロッパ・・・金・象牙

オランダの台頭

16世紀になるといよいよ世界一周も達成されるようになります。

世界一周を達成したと言われているのは、(ポルトガル人でしたが、)スペインの援助を受け艦隊を率いたマゼランさんです。

かれの名前を取った南米最南端のマゼラン海峡という地名もあるので、地図でも場所を確認してみてね。

スペインは、一時は「日のしずむことのない帝国」と呼ばれるくらい繁栄し、主にアメリカやアジアに植民地を広げていきます。

しかし、16世紀末になると、プロテスタント(宗教改革による新教徒のカルヴァン派)の多いオランダが、スペインがカトリックを強制したことに反発し、独立を宣言します。

その後、オランダは17世紀に東インド会社を設立し、ポルトガルにかわってバタビア(ジャカルタ)を本拠地にしてアジアへ進出します。

オランダは、日本とも貿易するなど、ヨーロッパの貿易・金融の中心として栄えました。

大航海時代は、スペイン・ポルトガルにはじまり、その後オランダが加わったことは覚えておきましょう。

さて次回は、大航海時代の頃の日本の様子を見ていきましょう。

ヨーロッパ人との出会い

鉄砲の伝来

ヨーロッパが大航海時代を迎えていたころ、日本は戦国時代と呼ばれる時代でした。

日本各地で勢力争いの戦いが行われ、民衆も数多く動員され戦っていました。中世の社会は、この戦国時代を経て大きく変化し、全国を統一する強い政権が誕生します。

大きな変化点として鉄砲が日本へ広まります。

きっかけは、ポルトガル人を乗せた中国人の倭寇(わこう)の船が、鹿児島県にある種子島に流れ着いたところから始まります。

このポルトガル人により日本に鉄砲が伝来されました。

鉄砲は戦国大名に注目され各地へ広まります。堺(さかい)<大阪府>や国友(くにとも)<滋賀県>などでは、刀鍛冶(かたなかじ)の職人によって鉄砲が造られるようになります。

鉄砲は、先から火薬とタマを入れ、火を着けた縄を使って火薬を爆発させたので「火縄銃(ひなわじゅう)」と呼ばれました。

こうした鉄砲による戦い方の変化や、対応する築城技術の向上もあって、全国統一の動きが加速していきます。

キリスト教の伝来と南蛮貿易

1549年になると、アジアで布教していたイエズス会(カトリック系の改革派)の宣教師フランシスコ・ザビエル(特徴ある髪型で皆さん大好きな方も多いようです?)さんが、日本へのキリスト教の布教に訪れます。

ザビエル自身は、キリスト教の布教のため鹿児島、山口、京都、豊後府内(ぶんごふない)<大分県>などを訪れ、2年余りで日本を去っています。ただし、その後も残った宣教師が布教に努めました。

その頃、マカオを根拠地として活動していたポルトガル商人たちも、日本を貿易の相手として注目します。平戸(ひらど)<長崎県>や長崎などで貿易が始められました。

ポルトガル人やスペイン人は南蛮人(なんばんじん)と呼ばれたので、この貿易を南蛮貿易(なんばんぼうえき)と呼んでいます。

尚、南蛮貿易の輸入品としては、生糸(きいと)や絹織物など中国産の品物が中心でしたが、毛織物・時計・ガラス製品など、ヨーロッパの品物もふくまれていました。

日本からの主な輸出品は、銀となっています。

そのほか大航海時代をへて作成された地球儀(ちきゅうぎ)なども南蛮貿易を通じて日本へもたらされました。

キリスト教の広まり

南蛮船と呼ばれた貿易船に乗って、イエズス会の宣教師も続々と日本にやってきました。

貿易の利益に着目した九州各地の戦国大名の中には、領内の港に南蛮船を呼びこむため、自らキリスト教徒(キリシタン)になる者も現れました。

こうした戦国大名をキリシタン大名と言いました。

1582(天正10)年、イエズス会は、布教の成果を示すため、豊後の大友宗麟(おおともそうりん)などのキリシタン大名が派遣した使節として、四人の少年をローマ教皇のもとへ連れていき、ヨーロッパ各地で熱烈な歓迎を受けました。

四人の少年の名前は、伊東(いとう)マンショ、千々石(ちぢわ)ミゲル、中浦(なかうら)ジュリアン、原マルチノです。(めったにテストにはでないので、無理して覚えなくても大丈夫とは思います。)

天正遣欧少年使節(てんしょうけんおうしょうねんしせつ)と呼ばれましたが、1590年に日本に帰国した際は、豊臣秀吉がバテレン追放令を出し、すでにキリスト教の布教は禁止されていたようです。

なお、宣教師は、長崎や豊後、京都などの各地に教会、学校、病院、孤児院(こじいん)などを建設し、布教や慈善(じぜん)事業を行いました。

そのため、民衆の間にもキリスト教の信仰が広まり、江戸幕府が開かれた直後の17世紀の初めには、信者が30万人を上回っていたと言われています。

織田信長・豊臣秀吉による統一事業

織田信長の統一事業

織田信長は、尾張(おわり)<愛知県>の小さな戦国大名でしたが、「天下布武(てんかふぶ)」をかかげ、武力による全国統一を目指した戦国武将です。

駿河(するが)<静岡県>の有力大名今川義元(いまがわよしもと)を桶狭間(おけはざま)の戦い<愛知県>で破って勢力を広げ、足利義昭(あしかがよしあき)を援助して京都に上りました。

信長は朝廷への働きかけにより、足利義昭を第15代将軍にすることで実権をにぎりました。

しかし、1573年には、敵対するようになった義昭を京都から追放し、室町幕府は滅亡しました。

織田信長は、鉄砲を有効に使って戦いました。

甲斐(かい)<山梨県>の大名武田勝頼(たけだかつより)を長篠(ながしの)の戦い<愛知県>で破り、翌年から、5層の天守を持つ安土城<滋賀県>を築きました。

城下町には楽市(らくいち)・楽座(らくざ)の政策によって商人を招き、座や各地の関所を廃止し、自由な商工業の発展を図りました。

一方で、従来から勢力をもっていた堺などの自治(じち)都市や比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)、一向一揆(いっこういっき)などの抵抗仏教勢力は武力により制圧しました。

豊臣秀吉の統一事業

2020年のNHK大河ドラマ「麒麟(きりん)がくる」の主役は、本能寺(ほんのうじ)の変をおこした明智光秀(あけちみつひで)です。

京都でおこった本能寺の変とは、織田信長が全国統一を目前にしながら、家臣の明智光秀が謀反(むほん)を起こし襲撃された事件です。

信長は寝込みを襲われ、包囲されたのを悟ると、寺に火を放ち自害したそうです。

1582年の出来事でした。

しかし、光秀は同じく信長の家臣であった羽柴秀吉(はしばひでよし<後の豊臣秀吉>)に山崎の戦いにて敗れてしまいます。

信長の後継者争いに勝利した秀吉は、 本拠地として壮大な大阪城を築きあげました。

秀吉は、朝廷から関白に任命され、豊臣の姓を与えられ全国に停戦を命じました。

1587年には、九州を統一しようとしていた島津氏を降伏させます。

さらに1590年に、関東の北条氏をほろぼすと、奥羽の大名も秀吉に従い、全国統一を完成させました。

信長や秀吉の活躍した時代を、安土桃山時代と呼んでいます。

豊臣秀吉は、重要な都市<大阪、京都、堺など>や重要な鉱山<新潟県の佐渡(さど)金山、兵庫県の生野(いくの)銀山、島根県の石見(いわみ)銀山など>は直接支配しました。

鉱山開発を進め、統一的な金貨として大判などを発行しました。

豊臣秀吉は、それ以外にも征服した土地など約200万石の領地をもち、さらに、ほかの大名の領地にある金山や銀山から税を徴収していました。

大阪城の天守は、秀吉の富の象徴として、うるしと金でかざられ、非常にきらびやかだったようです。

豊臣秀吉は、甥(おい)の豊臣秀次(ひでつぐ)に関白を譲った後は「太閤(たいこう)」と呼ばれました。

太閤は、摂政または関白の職を退いたあとに、子が摂政の職に就いた者や、摂関辞職後に内覧(ないらん)の宣旨(せんじ)を受けたものを指す称号で昔からありましたが、秀吉の死後も太閤といえば秀吉を指すことが多くなっています。

宣教師の追放

秀吉の主君であった信長は、仏教勢力には厳しい態度をとる一方、キリスト教の宣教師は優遇しました。

秀吉も当初はその路線を継承していましたが、九州の大名を従えた後、長崎がイエズス会に寄進されていることを知り、日本は「神国(しんこく)」であるとして、バテレン追放令を出し、宣教師の国外追放を命じました。

キリスト教の布教が、スペインやポルトガルの軍事力と結び付いていることが危険だと考えたようです。

しかし、実際には宣教師の一部は日本にとどまって布教活動を続けていたり、南蛮貿易自体は推奨されていたため、貿易が盛んだった長崎では、秀吉が直接支配していたにも関わらず、キリスト教徒は逆に増えていったようです。

兵農分離と朝鮮侵略

検地と刀狩(かたながり)

豊臣秀吉の国内統治の新政策として「検地」と「刀狩」も重要です。

検地は、太閤検地(たいこうけんち)ともよばれ、それまで地域によって異なっていた、“ものさし”や“ます”を統一し、全国の田畑の面積や土地の良し悪しを調べ、予想される収穫量を、全て米の体積である石高(こくだか)で表しました。

ちなみに米1石(こく)は、重さでは約150kgだそうです。

太閤検地以降、武士の領地は石高で示されるようになり、年貢(ねんぐ)を徴収する一方、石高に応じた軍役を果たすことが義務化されました。

また、武士はそれまで自分の領地にいましたが、大名の城下町に集められました。

さらに秀吉は、公家(くげ)や寺社などの荘園(しょうえん)領主や有力な農民がそれぞれもっていた土地の複雑な権利を認めず、検地帳に登録された農民だけに土地の所有権を認め、耕作をやめて土地を離れることを禁止しました。

さらに、武力一揆の予防策として、刀狩を命じて、農民や寺社から刀・やり・鉄砲などの武器を取り上げました。

これらの国内の政策は、兵農分離(へいのうぶんり)といい、武士と農民の身分の区別が明確になりました。

兵農分離といえば検地や刀狩、という感じで覚えておきましょう。

こうして、近世の社会のしくみが固まり、武士・百姓・町人などの身分に応じた職業によって生活するようになり、社会的にも安定していきました。

海外貿易と朝鮮侵略

秀吉は、海外との貿易に積極的でした。

京都や長崎、堺などの商人が東南アジアへ渡航することを奨励(しょうれい)し、倭寇(わこう)などの海賊を取りしまる命令を出して貿易船の安全を図りました。

朝鮮、高山国(たかさんこく、こうざんこく)<現在の台湾>、ルソン<現在のフィリピン>などには手紙を送り、服属を求めました。

秀吉は、明の征服を目指して、2回にわたる朝鮮侵略を行います。

1回目の文禄の役(ぶんろくのえき)は、1592年。2回目の慶長の役(けいちょうのえき)は、1597-98年です。

秀吉は、備前(びぜん=今の佐賀県)に名護屋城(なごやじょう)を築き、朝鮮に送った軍を指揮しました。

文禄の役では、諸大名に命じ、15万人の大軍を朝鮮に派遣します。

いったんは、首都漢城(かんじょう=ソウル)を占領して朝鮮北部まで軍を進めましたが、救援に来た明軍に押し戻されました。

ちょうどその頃、各地で朝鮮の民衆による義兵が抵抗運動を起こし、朝鮮南部では、李舜臣(りしゅんしん、イスンシン)の水軍が日本の水軍を打ち負かしました。

朝鮮軍は、李氏朝鮮時代の軍艦である亀甲船(きっこうせん)を利用し、亀の甲のような屋根を持ち、周囲の穴から大砲をうって攻撃してきたと言われています。

そのような状況で、明との間で講和交渉が始まり、明からの使節が来日しましたが、講和は成立されませんでした。

秀吉は2回目の慶長の役という朝鮮侵略を1597年に再び開始します。

日本の軍は苦戦し、翌1598年に秀吉が病死したのをきっかけに、全軍が引き上げました。

こうして7年におよぶ長い戦いの戦場になった朝鮮は荒廃し、日本に連行された者もいました。

日本も、武士や農民も重い負担に苦しみ、大名の間の対立をもたらして、朝鮮侵略が豊臣氏の没落する原因になりました。

尚、この時代に大名が朝鮮から連れてきた陶工は九州地方や中国地方で焼き物を作り、有田焼(ありたやき)<伊万里(いまり)焼>に代表される現在も続く陶器や磁器の名産品になっていたりします。

桃山文化

豪華で壮大な文化

信長と秀吉の時代を「安土桃山時代」といいますが、この時代の文化はどのような特色を持っていたのでしょうか?

全国を統一政権が出現することで、これまでの中世の社会の仕組みがこわされ、社会に活気がみなぎった時代だったようです。

商業や貿易が盛んになり、金・銀の産出も増加し、下剋上(げこくじょう)で成り上がった大名や大商人たちは、権力と富を背景に<豪華>な生活を送りました。

このころ栄えた文化を桃山文化(ももやまぶんか)と呼んでいます。

桃山文化の代表格は、なんといっても「お城」です。 安土城や大阪城の壮大なお城や、世界遺産に登録されている姫路城(ひめじじょう)などたくさんのお城が建てられました。

姫路城は、美しい白壁(しらかべ)から、白鷺(はくろ)城とも呼ばれ、5層の大天守と3つの小天守が結ばれています。天守は、支配者の権威を示すために、高くそびえるように建設されました。

城の室内は、寺院の部屋の様式を住居に取り入れた書院造(しょいんづくり)が採用され、柱や欄間(らんま)には豪華な彫刻がなされ、ふすまや屏風には画家によってはなやかな絵が描かれました。

有名な画家に、唐獅子図屏風(からじしずびょうぶ)という代表作を持つ狩野永徳(かのうえいとく)や弟子の狩野山楽(かのうさんらく)がいます。

茶の湯は、大名や大商人たちの交流の場になり大流行しました。

中国から日本に渡ってきた茶道具で高い評価のものは、大名の領地とも同じくらい価値あるものとされたぐらいもてはやされました。

豊臣秀吉(その前は、織田信長にも)に仕えた千利休(せんのりきゅう)は、禅宗(ぜんしゅう)の影響を受け、名誉や富よりも内面の精神性を重視し、質素なわび茶の作法を完成させました。

利休は、東南アジアで日用品として使われていた壺(つぼ)を茶壺(ちゃつぼ)として珍重するなど独創的な評価も行ったようです。