楽しい実験や観察で「小学校までは理科が好きだった」というお子さんも多かったのではないでしょうか?

理科は中学からメチャクチャ難しくなります!

特に「1分野」は一度つまずいてしまうと中2中3と学年が上がるにつれて壊滅的になっていく恐ろしい分野です…

「理科なんて覚えるだけでしょ?」

そんな声もたくさんお聞きしますが、中学からの理科は暗記だけではなく、数学的な要素(理論や計算)がたくさん盛り込まれてくるので絶対にナメてはいけません!

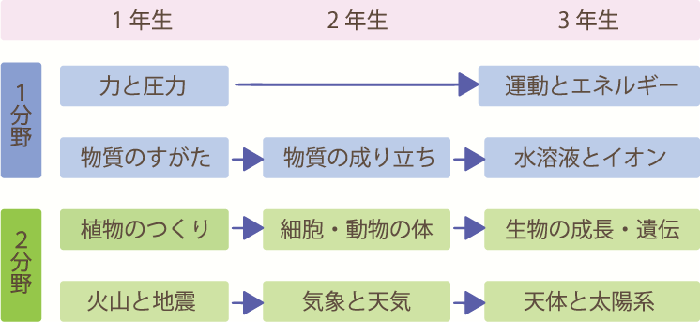

しかも、中学生の理科は英語や数学のように1年生から3年生まで内容がつながっているので、1年生の理科がわからないと中学3年間ずっと苦しむことになってしまうのです。

中学校の理科で大きく変わるのは「1分野」と「2分野」に分野が分かれることです。

1分野では理論や計算、2分野では暗記が中心となり、その分野に興味をもてるかどうかも成績アップの鍵を握ります。

中1の理科では、こんなことを学習します。

【1分野】

<物質編> 物質、気体、水溶液、物質の変化

<エネルギー編> 光、音、力による現象

【2分野】

<生命編> 植物の分類、つくり、はたらき

<地球編> 地震、火山、地層

このページでは、中学1年生の理科で絶対に抑えておきたい学習ポイントを「分野ごと」にご紹介させていただきます!

こんなページも見られています!

>>中学1年生の教科別学習ポイント

2021年4月から中学校の教科書が全面的に改訂され、新しい学習指導要領による授業が開始されました。理科も教科書が大きく様変わりし、用語の追加や変更、新しい「電池」や「SDGs」のことなど、暗記の増加に加え、自ら思考する内容が盛りだくさん。

もっと詳しく知りたい!

>>2021年からの中学理科の変更点

中1理科の1分野

【光・音・力】について

「光」では特に凸レンズの作図が重要です。

像のできる位置や大きさなどもテストによく出るので、図解を見ながら何度も作図の練習をしてください。

「音」では、音の大小や高低、伝わり方や音の速さが学習ポイントです。

音の速さでは計算問題も出てくるので、小学校で習った「速さ×時間=距離」の公式を使えるようにしましょう。

「力」では、ニュートン(N)という単位が初登場します。

圧力を求める計算もたくさん出てきますので、思いっきり数学的な要素が満載となる分野です。

では、それぞれの学習ポイントを紹介させていただきます!

【1分野】光・音・力

①光について

光の性質では「光の反射」「光の屈折」「凸レンズ」を学習していきます。

それぞれが用語の暗記と理解、作図などが重要ポイントです。

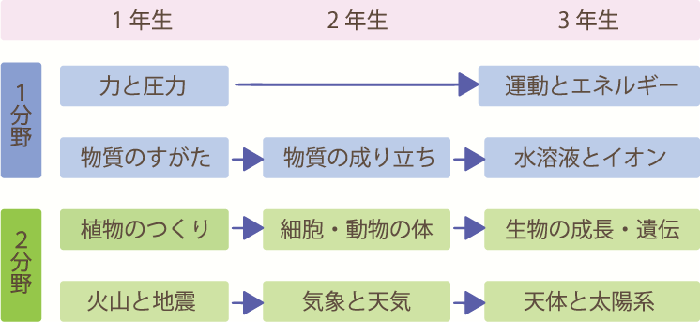

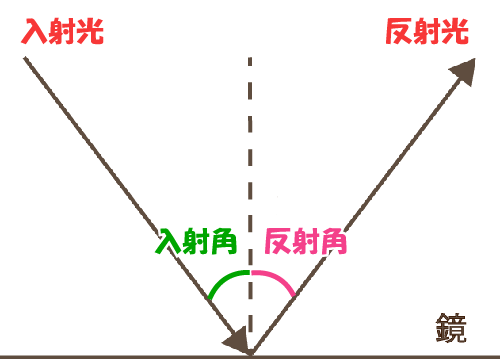

光の反射について

光が物体に当たって跳ね返される現象を「反射」といいます。

鏡のように表面が平らな面に光が当たる時は入射角と反射角は等しくなります。

反射光…鏡に反射して出ていく光

入射角…垂直の線と入射した光の間の角度

反射角…垂直の線と反射した光の間の角度

光が平らな鏡で反射するとき入射角=反射角となる。

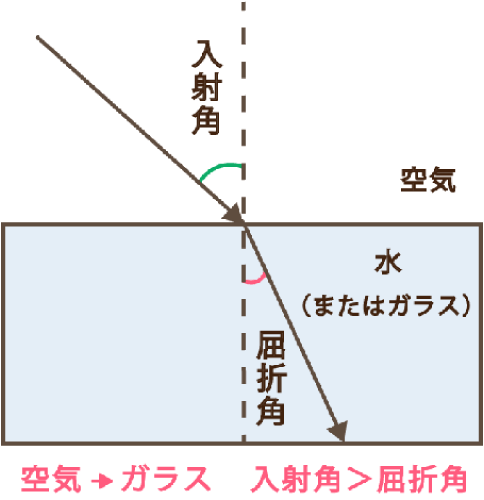

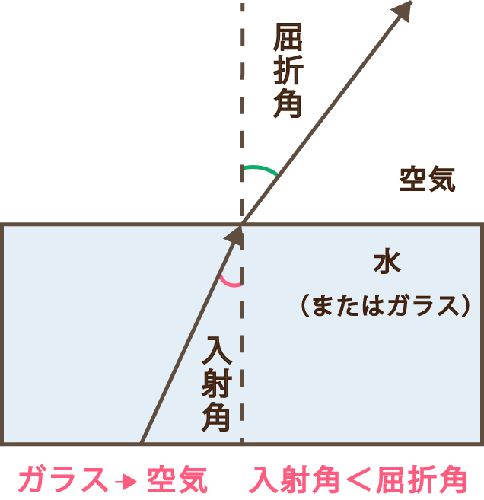

光の屈折について

光が空気から水やガラスのように異なる物質へ進むとき、その境界線で光が折れ曲がることを「光の屈折」といいます。

光が境界面に対して斜めに入射すると、大部分は屈折して進んで一部は反射します。

境界面に垂直な線と屈折光の角度を「屈折角」といいます。

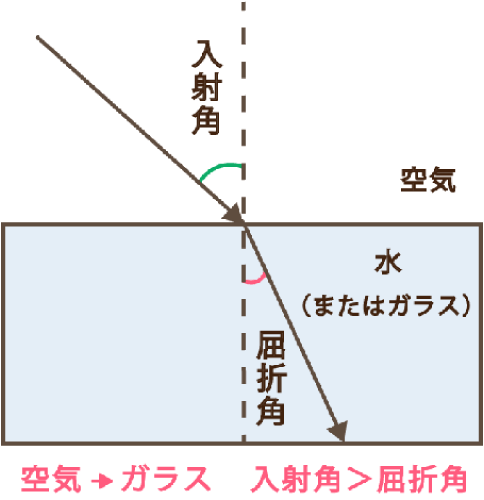

光が空気から水やガラスに進むときは、

入射角>屈折角となります。

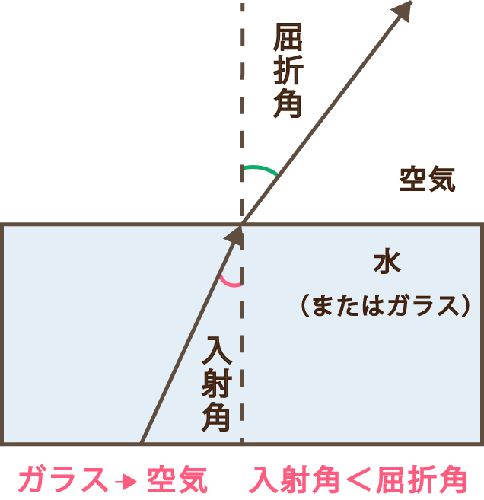

光が水やガラスから空気に進むときは、

入射角<屈折角となります。

光が空気から水やガラスに進むときは、

入射角>屈折角となります。

光が水やガラスから空気に進むときは、

入射角<屈折角となります。

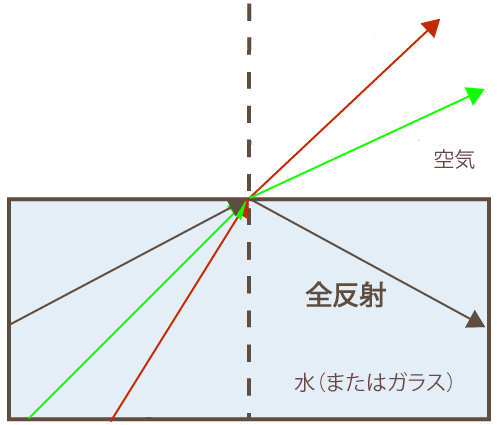

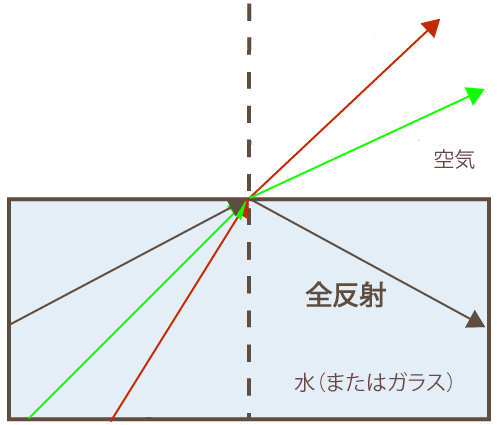

光が水やガラスから空気中に進む場合、入射角がある程度以上大きくなると光が空気中に出て行けずにすべて反射してしまいます。

このことを全反射といいます。

光が水やガラスから空気中に進む場合、入射角がある程度以上大きくなると光が空気中に出て行けずにすべて反射してしまいます。

このことを全反射といいます。

光の屈折は、光が空気から水(ガラス)なのか、水(ガラス)から空気なのかで、入射角に対する屈折角の大きさが変わります。

入射角に対する屈折角が「大きいか」「小さいか」を問う問題は定期テストでよく出ているので、確実に理解しましょう!

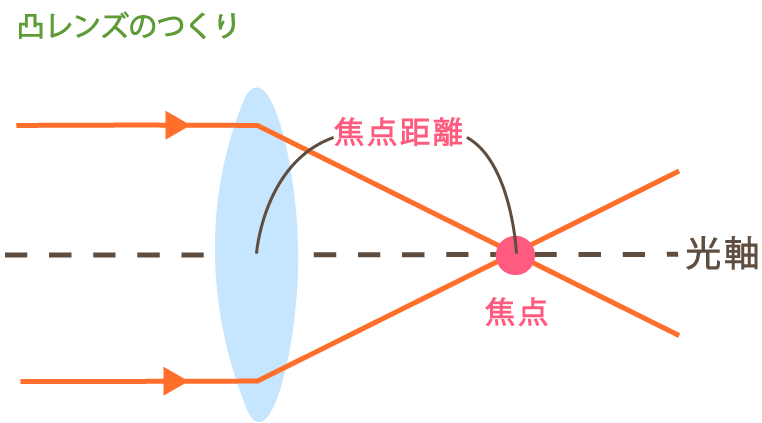

凸レンズについて

虫眼鏡のように、ふちの部分より中央部分が厚くなっているレンズを「凸レンズ」(とつれんず)といいます。

凸レンズの正面から平行な光を当てると、光は屈折して1点に集まります。

この点を“焦点”といい、凸レンズの中心から焦点までの距離を“焦点距離”といいます。

焦点距離は、厚い凸レンズほど短く、薄い凸レンズほど長くなります。

また、凸レンズの中央を通りレンズ面に垂直な直線を“光軸”といいます。

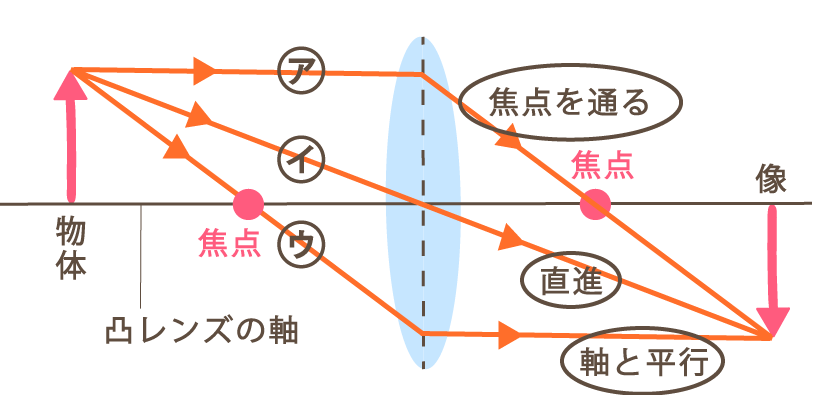

凸レンズを通る光の進み方

㋐光軸に平行に凸レンズに入った光は屈折した後反対側の焦点を通る

㋑凸レンズの中心を通った光はそのまま直進する。

㋒物体側の焦点を通って凸レンズに入った光は屈折した後光軸に平行に進む。

実際に作図するときは、㋐~㋒のうち2つで像の位置を決めることが出来ます。

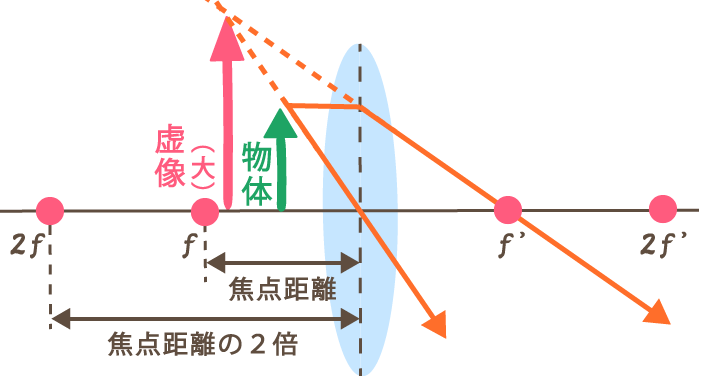

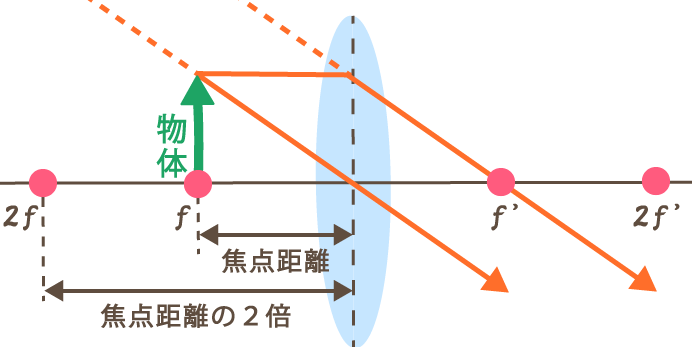

凸レンズの光の作図について

光の作図は必ずテストで出題されます。

ここでの学習ポイントは物体の位置によって像の位置や大きさが異なる点です。

まずは用語チェック!

実像と虚像

<実像>

レンズを隔てて物体とは反対側に光が集まってスクリーンに出来る像。

上下・左右ともに逆向きに映る。

<虚像>

レンズを隔てて物体と同じ側にできる像。

上下・左右ともに正立になる。

虚像は物体より大きく見える。

次の5パターンの作図と像が出来る位置や大きさをしっかり理解してください!

物体の位置が、

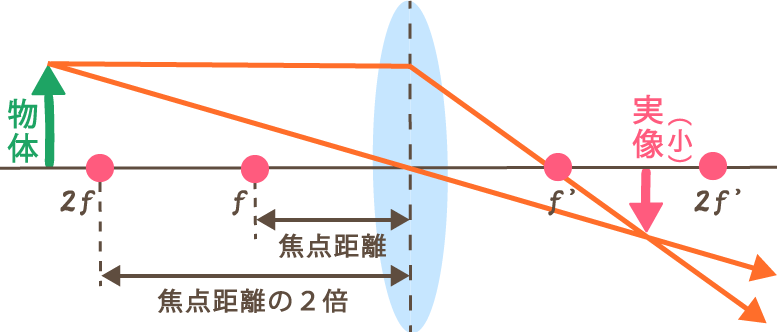

①焦点距離の2倍の位置より遠い場合

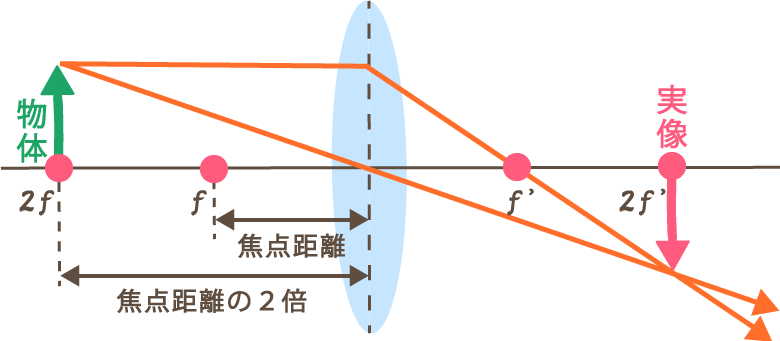

②焦点距離の2倍の位置にある場合

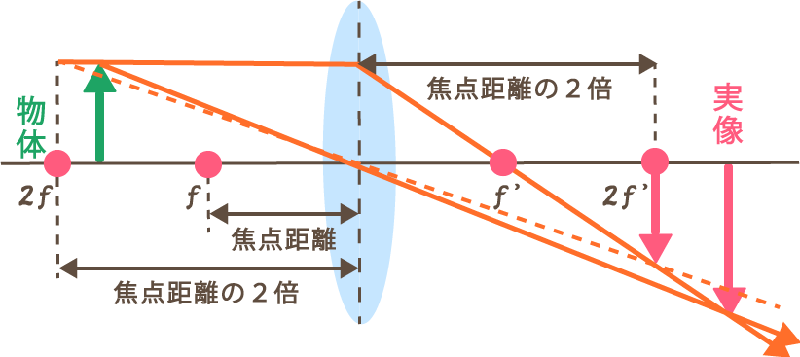

③焦点距離の2倍の位置より近い場合

④焦点距離の位置より近い場合

⑤焦点距離の位置にある場合

物体の位置が、

①焦点距離の2倍の位置より遠い場合

物体の位置が、

②焦点距離の2倍の位置にある場合

物体の位置が、

③焦点距離の2倍の位置より近い場合

物体の位置が、

④焦点距離の位置より近い場合

物体の位置が、

⑤焦点距離の位置にある場合

このように物体の位置(凸レンズや焦点からの距離)によって、実像や虚像の位置や大きさが変わっていきます。

また、実像は上下左右ともに逆向き、虚像は上下左右ともに正立に見えるということも大事なポイントです。

この辺りの問題は、そこまでたくさんのパターンはありませんので、何度も作図を練習して用語を確実に覚えてしまえば確実に点数が取れるところですよ!

【1分野】光・音・力

②音について

音の性質では「音の伝わり方」「音の大小と高低」「音の速さ」を学習していきます。

この分野はそこまで難しくないので、サラッとやっちゃいますね。

音の伝わり方

音源の振動が周りの空気や水、その他の物質を振動させることで音が伝わるのです。

「振動させる」というのがポイントですね。

まずは用語チェック!

音源(おんげん)…音を発しているもの

※音さや楽器、声、鐘など

振幅(しんぷく)…音源の振動の振れ幅

振動数…1秒間に振動する回数(=周波数)

※単位はヘルツ[記号:Hz]

真空中は音は伝わりません。

音を伝えるには空気や水、木や鉄など振動させる物資が周りにあることが必要です。

ということは…

音を伝える物質がない真空中では音は伝わらないということも覚えておいてください。

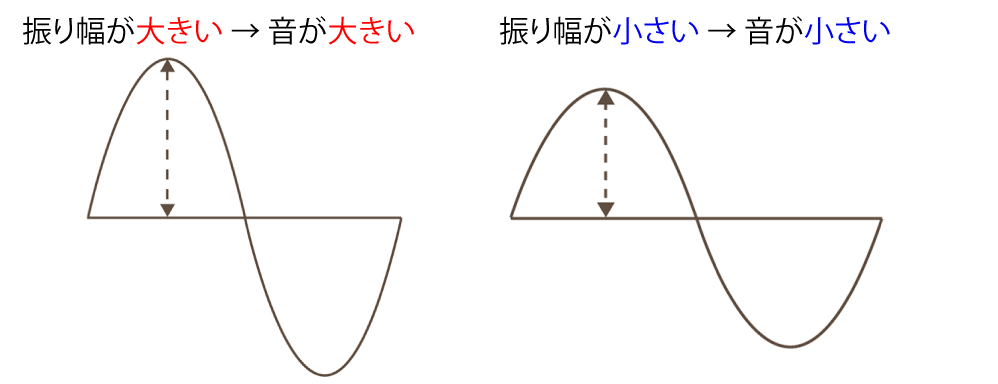

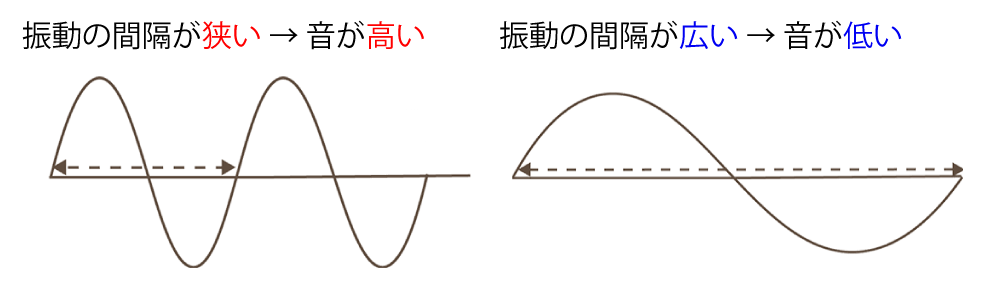

音の大小と高低

振動の幅(振幅)が大きいほど音が大きく、振動の間隔が狭いほど高い音が出ます。

これはモノコードのはじき方や弦の長さなどを変えて音を出し、音の大小・高低をオシロスコープで観察すると、以下のような波形で見て取ることが出来ます。

音の大小

音の高低

このように、振り幅の大小や振動の間隔によって、音の大小や高低がわかりますね。

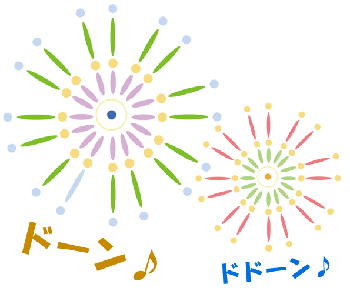

音の速さ

音が伝わる速さは、振動させる物質(空気・水・鉄など)によって変わります。

例えば、空気だと秒速340m、水だと秒速1400m、鉄だと秒速4000~5000mです。

※温度など環境によって多少変わります。

定期テストでよく出るのは「花火までの距離」を求める問題。

ここでは音の速さは空気中は秒速340mというのがポイントです。

夜空に咲く花火を見ると、花火が開いて少し時間が経って「ドーン!」という音が聞こえてきますね。

これは光と音の速さの違いによるものなのです。

速さと言えばおなじみの公式

ではこの公式を使って問題を解いてみましょう。

花火が上がってから音が聞こえるまで3秒かかりました。花火までの距離は何メートルでしょうか?

距離を問われているので「速さ×時間」で求められます。

空気中の音の速さは秒速340m、かかった時間は3秒なので以下の式になります。

距離(m)=速さ(m/s)×時間(s)

距離(m)=340(m/s)×3(s)

距離=1020(m)

ここでは音の速さをやりましたが、光にも速さがあります。

光の速さは秒速30万kmとメチャクチャ速いので、ここでは無視して大丈夫。

光の速さは秒速30万kmって…、つまり1秒間に30万キロ進む速さってことです。

速すぎてイメージできませんが、光は1秒間に地球7周半の距離を進めるってことです。

実際は光は屈折以外曲がっては進めないので、地球をグルグル回ることはできませんが…

音の速さでは、空気中で秒速340mであるということと、速さを求める公式をしっかり覚えておいてください。

【1分野】光・音・力

③力について

物体を押したり引いたりするときにはその物体には力がはたらいています。

私たちの最も身近にある力といえば重力で、地球上にいる限りすべての物体にはたらいています。

さらに力の中には圧力や浮力などさまざまな種類があります。

力の大きさ

力の大きさを表す単位はニュートン(記号N)を使います。

また100gの物体にはたらく重力の大きさは約1N(0.98N)です。

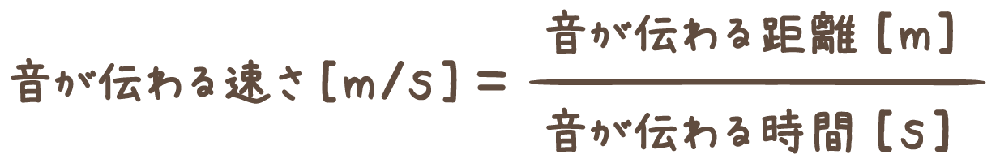

力の表し方

物体にどんな力がはたらいているのか知りたいときには力を図に表します。

このとき力の大きさと向きを矢印で表します。

①作用点(力がはたらく点)

②力の向き(矢印の方向)

③力の大きさ(矢印の長さ)

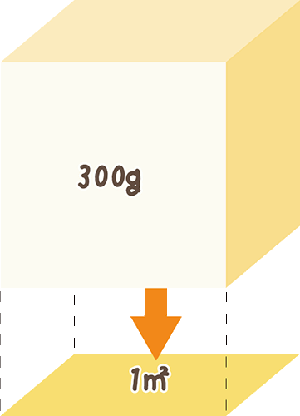

力の圧力

ふれ合う面の \(1m^2\) あたりの面積を垂直に押す力の大きさを圧力といいます。

単位はパスカル(記号 \(Pa\) )を使います。

※[ \(N/m^2\) ]と表すこともあります。

圧力を求める公式

ではこの公式を使って問題を解いてみましょう。

【問題】

【問題】

300gの物体\(1m^2\)の面積を垂直に押すときの圧力は何\(Pa\)でしょうか?

まず、300gは何ニュートン[N]かを考えます。

1Nは約100gでしたよね。

つまり、300gは3Nと考えます。

公式に当てはめると、

圧力 \((Pa)=3(N)÷1(m^2)\)

答え. \(3Pa\) (←3パスカルって読みます)力の種類

力には他にも空気の重さによって生じる「大気圧」、水中ではたらく「水圧」、水中の物体に上向きにはたらく「浮力」があります。

名前は聞いたことがあるものばかりですよね。

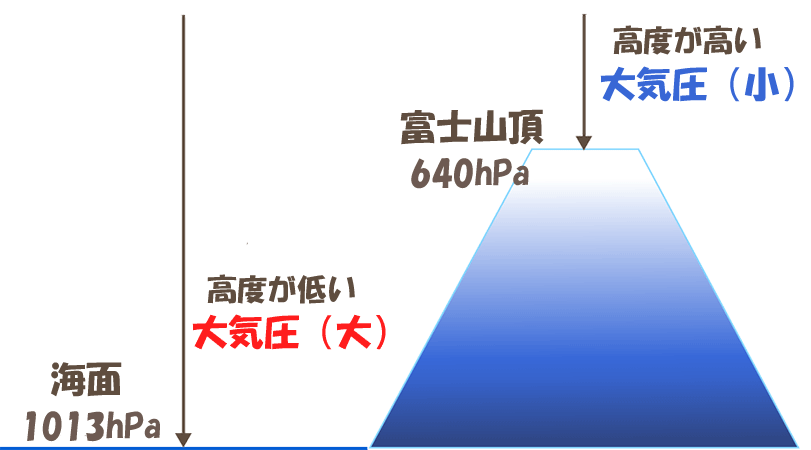

大気圧

地上の全ての物体は地球を取りまく空気の層(大気)によって圧力を受けています。

この圧力を大気圧(または気圧)といいます。

大気圧の単位は「気圧」や「ヘクトパスカル(記号hPa)」を使います。

1気圧=\(1013hPa\)

1hPa=\(100pa\)

1Pa=\(1N/m^2\)

大気圧は重力のように下向きだけではなく、同じ高さの所では、あらゆる向き同じ大きさではたらきます。

山頂など高い所では空気の重さが小さくなるので大気圧(気圧)は小さくなります。

<大気圧の大きさの例>

海面上=\(1013hPa\)

富士山頂=\(640hPa\)

高度が高い=大気圧は低い

高度が低い=大気圧は高い

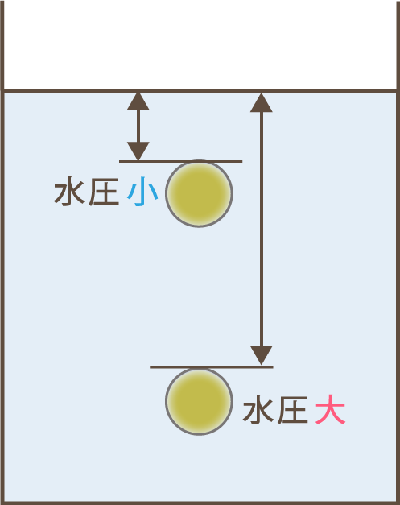

水圧

水の中では、水自身の重さによって圧力が生じます。

この圧力を水圧と呼びます。

<重要なポイント>

①水圧は水面からの深さのみで決まる

②水圧は物体に対して垂直にはたらく

③水圧は水深が深くなるほど高くなる

また、水圧は「1cm深くなるごとに100Paの割合で大きくなる」ということも覚えておいてください。

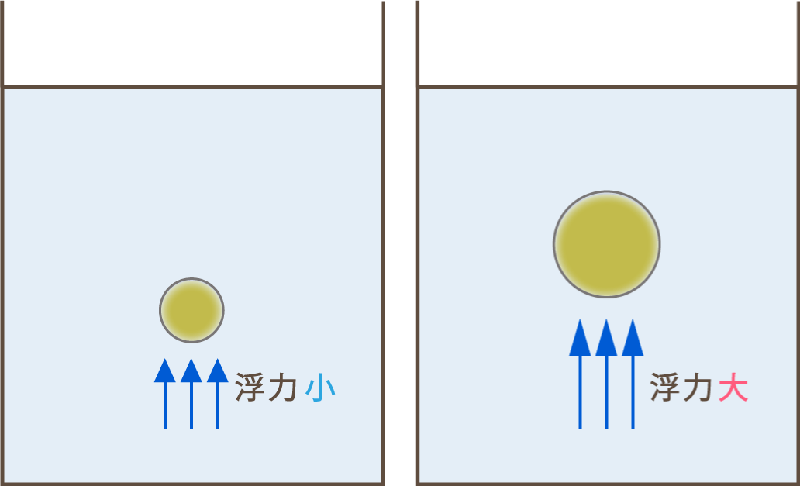

浮力

水中にある物体に対して、水平面に垂直上向きにはたらく力を浮力といいます。

これは、物体を上から押す力より下から押す力の方が大きいため生じます。

浮力は物体が水中にある部分の体積が大きいほど大きくなります。

水深が深い方が浮力が大きくなるとかはありませんので、浮力は水の深さとは関係ないということも覚えておいてください。

中1理科の1分野

【物質】について

中1理科の「物質編」では、物質の密度や気体、水溶液を学習します。

「密度」ではさまざまな物質の密度を計算して求めていきます。

「気体」では、酸素や二酸化炭素の発生方法、気体を集める3つの方法など、たくさんの理解と用語の暗記が必要になります。

「水溶液」では、溶質・溶媒・溶液の用語の理解と「質量パーセント濃度」という溶液の濃さを求める計算問題も出てきます。

【1分野】物質の性質

①密度について

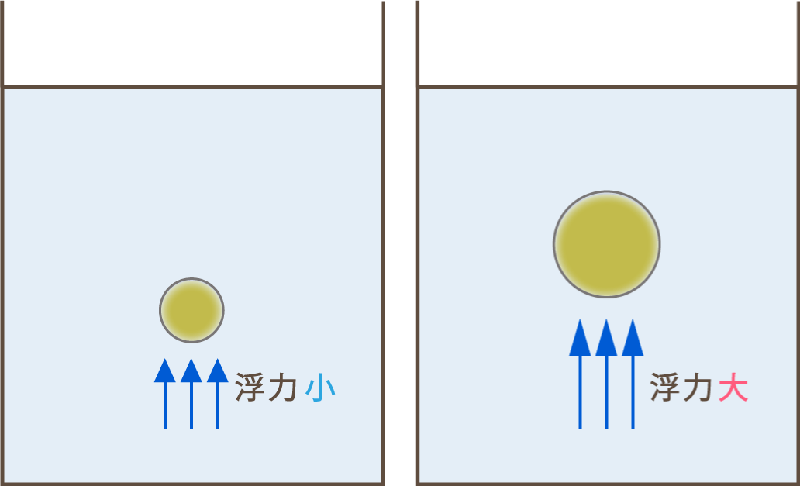

物質編では“密度の求め方”が超重要!

密度というのは、ある単位の体積あたりの質量のことです。

例えば「体積 \(1cm^3\) あたり何グラムなのか?」を表した数値が密度になるのです。

密度の単位は、\(\textcolor{red}{g/cm^3}\)(グラム毎立方センチメートル)を用います。

<密度を求める公式>※絶対暗記!

この公式は絶対に使えるようにしてください!

では密度を求める問題をやってみましょう。

質量が \(108g\)、体積が \(40cm^3\) の物質の密度を求めなさい。

上の公式に当てはめてみましょう。

密度( \(g/cm^3\) )は質量( \(g\) )\(÷\) 体積( \(cm^3\) )で求められるので、

さらに!密度は物質によって決まっていて(温度によって密度が変わる物質もあります)、密度がわかればその物質が何なのかがわかっちゃいます!

<いろいろな物質の密度>

水銀:\(13.5g/cm^3\)

銅:\(8.96g/cm^3\)

鉄:\(7.87g/cm^3\)

アルミニウム:\(2.70g/cm^3\)

水(4℃):\(1.00g/cm^3\)

氷(0℃):\(0.917g/cm^3\)

ポリエチレン:\(0.92\)~\(0.97g/cm^3\)

エタノール:\(0.79g/cm^3\) ・・・など。

水銀:\(13.5g/cm^3\)

銅:\(8.96g/cm^3\)

鉄:\(7.87g/cm^3\)

アルミニウム:\(2.70g/cm^3\)

氷(0℃):\(0.917g/cm^3\)

ポリエチレン:\(0.92\)~\(0.97g/cm^3\)

エタノール:\(0.79g/cm^3\)

・・・など。

では上記の物質ごとの密度を見ながら次の問いに答えてみましょう。

問1で答えた物質の種類を答えなさい。

問1で答えた密度は、\(2.70g/cm^3\) でしたよね。

密度が \(2.70g/cm^3\) の物質は…

ここの単元では、質量(\(g\))を調べるための「電子てんびん」や「上皿てんびん」の使い方や、体積(\(cm^3\))を調べるための「メスシリンダー」の使い方も学習するので、重さの図り方や目盛りの読み方なんかも理解していきましょう。

【1分野】物質の性質

②気体について

空気中にはさまざまな種類の気体が含まれており、その中で最も多い割合で含まれているのが「窒素」で、次に「酸素」です。

※窒素は約78%、酸素は約21%

他にも空気中には「二酸化炭素」や「水素」などたくさんの気体が含まれています。

中1理科の「気体」では次の3つが重要な学習ポイントとなります。

②気体を集める3つの方法

③気体の性質

この分野はテストで点数が取れやすいところなので、しっかり暗記してください!

①酸素・二酸化炭素の発生方法

★酸素の発生方法★

・二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加える

・過マンガン酸カリウムを加熱する

★二酸化炭素の発生方法★

・石灰水にうすい塩酸を加える

・炭素を含む有機物を燃やす

・炭酸水や炭酸飲料を加熱する

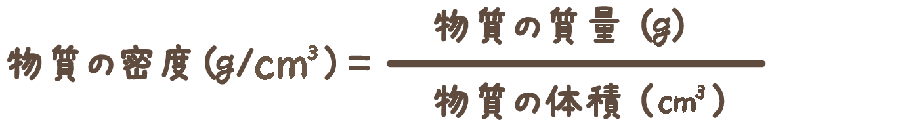

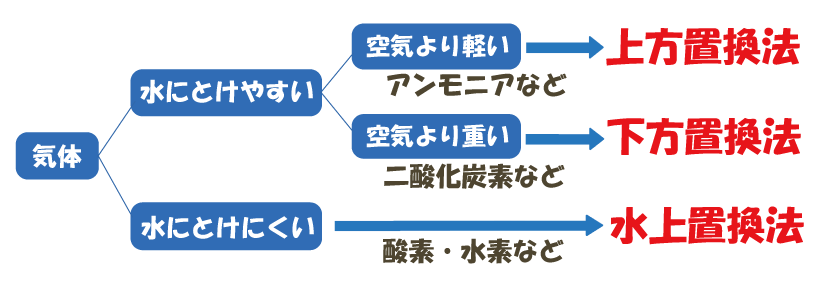

②気体を集める3つの方法

発生させた気体を集めるには3つの方法(水上置換法・上方置換法・下方置換法)があります。これらの方法は、水に溶けやすいか溶けにくいか、空気より軽いか重いかで判断します。

★上方置換法★

水に溶けやすく、空気より軽い気体(アンモニアなど)

★下方置換法★

水に溶けやすく、空気より重い気体(二酸化炭素など)

★水上置換法★

水に溶けにくい気体(酸素、水素など)

③気体の性質

ここでは中1でよく出る酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアの性質をまとめました。

それぞれの特徴をよくとらえてください。

酸素

・水にとけにくい

・におい=なし

・空気より少し重い

・集め方=水上置換法

二酸化炭素

・水に少しとける

・におい=なし

・水溶液は酸性

・空気より重い

・集め方=下方置換法

水素

・水にとけにくい

・におい=なし

・空気より非常に軽い

・集め方=水上置換法

アンモニア

・水に非常にとけやすい

・におい=刺激臭

・水溶液はアルカリ性

・空気より軽い

・集め方=上方置換法

酸素

・水にとけにくい

・におい=なし

・空気より少し重い

・集め方=水上置換法

二酸化炭素

・水に少しとける

・におい=なし

・水溶液は酸性

・空気より重い

・集め方=下方置換法

水素

・水にとけにくい

・におい=なし

・空気より非常に軽い

・集め方=水上置換法

アンモニア

・水に非常にとけやすい

・におい=刺激臭

・水溶液はアルカリ性

・空気より軽い

・集め方=上方置換法

中1理科の“気体”では、酸素や二酸化炭素の発生方法や、気体の集め方がテストでよく狙われます。

空気より重いか軽いか、水に溶けやすいか溶けにくいかなど、それぞれの気体の特徴を理解した上で、上方置換法・下方置換法・水上置換法のどの方法で集められるかを答えられるようにしてください。

【1分野】物質の性質

③水溶液について

水溶液の「溶質」「溶媒」「溶液」

ここでは似たような用語がたくさん出てきます。

溶質、溶媒、溶液…、何だか紛らわしいですよね。

教科書にはこう書いています。

水溶液の単元では濃度の問題が注目されますが、まずはこれらの用語をしっかりと覚えて理解してくことが大切です。

では、食塩水の例で「溶質・溶媒・溶液」を考えてみましょう。

食塩水は「食塩」が「水」に溶けている液体ですので、このように分けられます。

溶質:溶けている物質(=食塩)

溶媒:溶かしている液体(=水)

溶液:溶質が溶媒にとけた液(=食塩水)

では、砂糖水はどうでしょう?

砂糖水は「砂糖」が「水」に溶けている液体です。

溶質:溶けている物質(=砂糖)

溶媒:溶かしている液体(=水)

溶液:溶質が溶媒にとけた液(=砂糖水)

つまり「溶液」=「溶質」+「溶媒」ということになりますね。

このような用語は、具体的な身近な例で覚えていくとわかりやすいですよ。

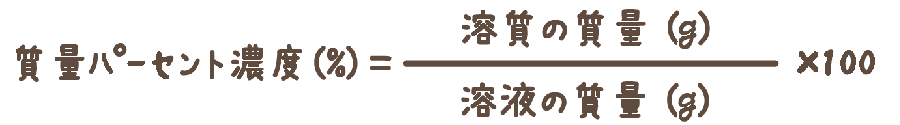

水溶液の「質量パーセント濃度」

またまた難しい用語が出てきました…。

ここからは本格的な計算問題も出てきます。

教科書にはこう書いています。

?????・・・、教科書ってホント、難しく書いていますよね(汗)

質量パーセント濃度は以下の式で求められます。

また、溶液の質量は「溶質の質量+溶媒の質量」でもありますので、以下の式も同じ意味の公式となります。

では具体的に問題を解いていきながら理解していきましょう!

問題です。「砂糖水150gの中に、砂糖が30g溶けているときの質量パーセント濃度を求めなさい。」

溶媒が砂糖の30g、溶液が砂糖水の150gになりますので、公式にあてはめて計算するとこうなりますね。

答え. \(20\%\)

「15%の砂糖水300gには、何gの砂糖がとけているか求めなさい」

今回は、質量パーセント濃度が15%、溶媒(溶けている砂糖)がわからなくて、溶液の砂糖水が300gです。

公式にあてはめるとこうなります。

計算がちょっと難しいですね。求める砂糖の量を \(x\) として、数字だけにして簡単にしてみましょう。

\(15=\)\(\frac{x}{300}\)\(×100\)

これを解いて、\(x=45\)

答え. \(45g\)

水溶液の「質量パーセント濃度」を理解できるようにするには、言葉(用語)の理解と、計算力(数学の力)が必要となります。

何度も練習問題を解いて自分のモノにしていきましょう!

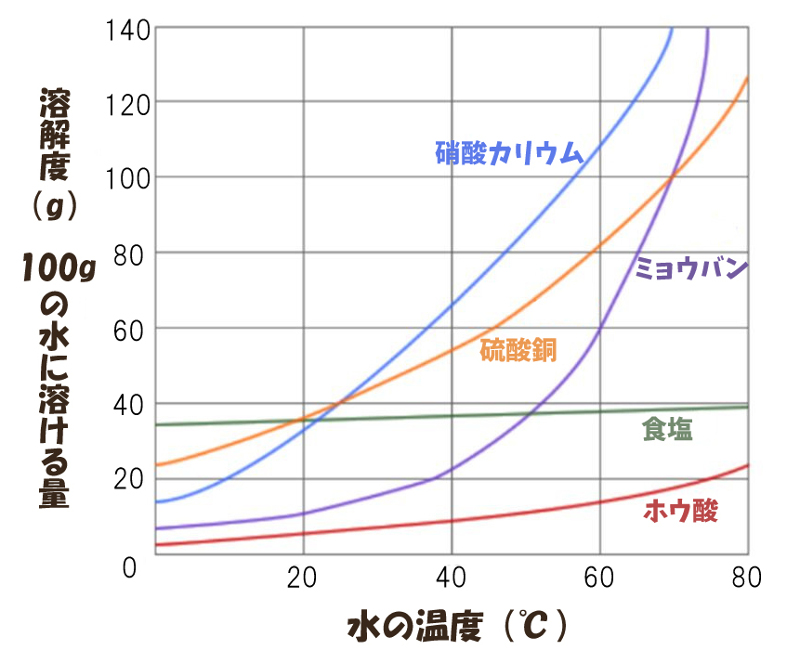

水溶液の「溶解度」

一定量の水に溶ける溶質の限界量のことを水溶液の溶解度といいます。

溶解度はふつう100gの水に溶ける溶質の質量で表します。

また、物質が溶解度まで溶けている水溶液を飽和水溶液といいます。

溶解度は物質や温度によって溶け方が異なり、その関係を表したグラフを溶解度曲線といいます。

このグラフを見てみると、物質や温度によって溶解度が異なることがわかりますね。

上記の物質は全て”個体”なので、個体は水温が高いほど溶けやすいのです。

逆に、”気体”の場合は水温が高いほど溶けにくいということも覚えておいてくださいね。

【1分野】物質の性質

④物質の状態変化

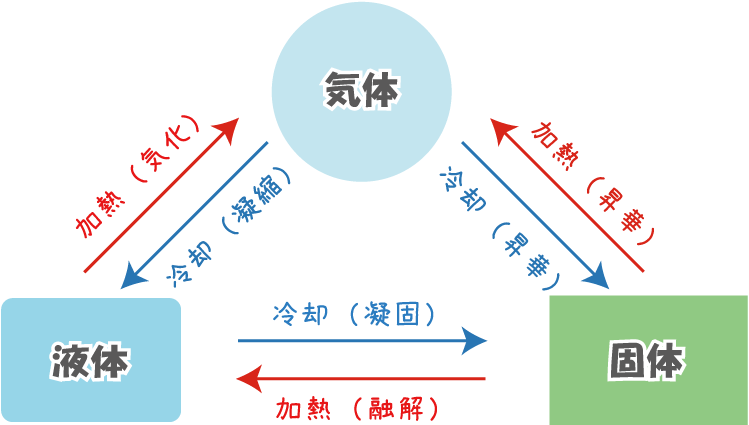

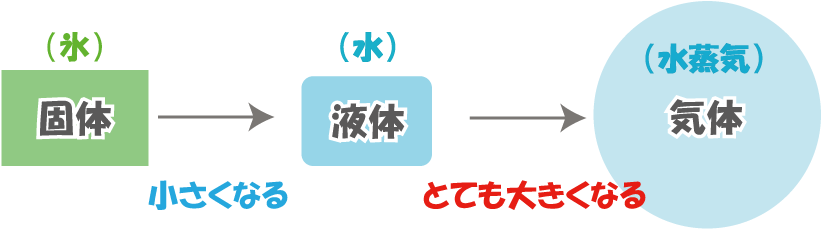

物質の状態変化とは?

物質は温度の変化(加熱や冷却)によって状態が変化します。

ここでの「状態」というのは「固体・液体・気体」のことをいいます。

また「固体・液体・気体」という3つの変化を“物質の三態”といいます。

上の図を見ながら用語チェック!

凝縮…気体が液体になること

凝固…液体が固体になること

融解…固体が液体になること

昇華…気体が液体(液体が気体)になること

例えば「お水」で例えると…

水を冷凍庫で冷やすと氷になります。(凝固)

氷を温めると溶けて水になります。(融解)

水を熱すると水蒸気になります。(気化)

水蒸気を冷やすと水になります。(凝縮)

物質によっては、個体から液体、液体から固体に直接変化するものもあります。

これを昇華(しょうか)といいます。

(例)ドライアイス、ナフタレンなど

融点(ゆうてん)と沸点(ふってん)

固体と液体の境目の温度を“融点”といいます。

融点のことを“凝固点”ともいいます。

水の場合は氷と水の境目で0℃が融点です。

液体と気体の境目の温度を“沸点”といいます。

水の場合は水と水蒸気の境目で100℃が沸点です。

融点と沸点は物質によって決まっています。

| 物質名 | 融点[℃] | 沸点[℃] |

| 酸素 | -218 | -183 |

| 窒素 | -210 | -196 |

| ブタン | -138 | -0.5 |

| エタノール | -115 | 78 |

| メタノール | -98 | 65 |

| 水銀 | -39 | 357 |

| 水 | 0 | 100 |

| メントール | 43 | 217 |

| セタノール | 50 | 344 |

| パルミチン酸 | 63 | 360 |

| 鉛 | 328 | 1750 |

| 塩化ナトリウム | 801 | 1485 |

| 銅 | 1085 | 2571 |

| 鉄 | 1536 | 2863 |

※純粋な物質の場合

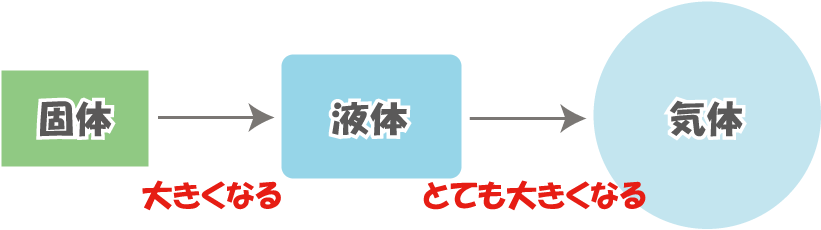

体積の変化

物質の状態が変化すると…

ふつうの物質では、

固体→液体の変化で体積が大きくなります。

水の体積変化(水だけ特殊!)

固体→液体の変化で体積が小さくなります。

物質の状態変化のポイント

・融点、沸点の温度は物質によって決まっている

・体積は変化するが質量は変化しない

・水だけは固体→液体の変化で体積が小さくなる

(液体→固体の変化で体積が大きくなる)物質の状態変化は、学習範囲も狭く、用語の暗記と理解で得点が取りやすい単元ですので、確実にやっちゃいましょう!!

中1理科の2分野

植物について

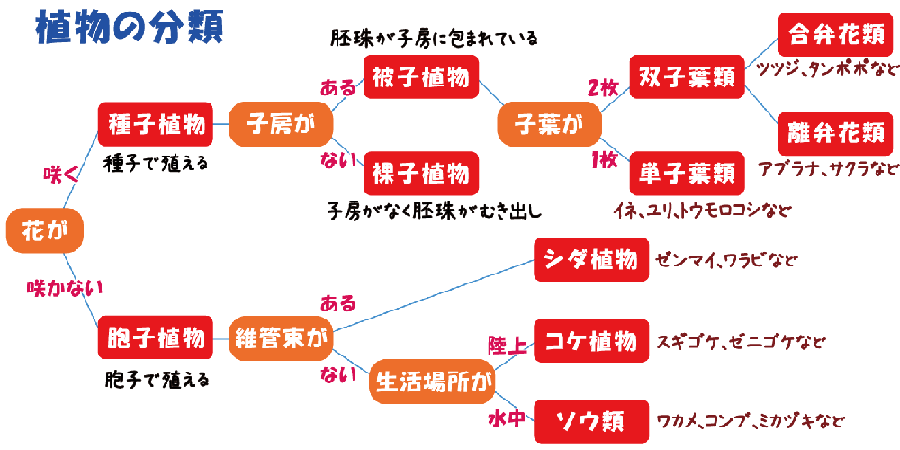

植物には、花が咲くものと咲かないものとがあり、その違いによって分類されていきます。

さらに植物は花、茎、根と葉に分かれていて、それぞれ働きも違います。

小学校の授業で聞いたこともあるめしべとおしべ、植物の種類や光合成なども、中1の理科ではより複雑になるので、図解もチェックしてしっかり覚えていきましょう!!

【2分野】植物のはたらき

①植物の分類

植物の分類を覚えよう!

植物はその特徴や違いなどで、さまざまな種類に分類されます。

名前が似ているモノもあって少しややこしいですが、特徴や違いをしっかり覚えてください。

種子植物(しゅししょくぶつ)

花が咲き、種子によって子孫を残す植物を“種子植物”といいます。

種子植物には胚珠が子房に包まれている“被子植物”と、子房がなく胚珠がむき出しの“裸子植物”に分類されます。

被子植物(ひししょくぶつ)

胚珠が子房に包まれている植物

(ツツジ、サクラ、ユリなど)

裸子植物(らししょくぶつ)

子房がなく胚珠がむき出しの植物

(マツ、イチョウなど)

被子植物は“双子葉類”と“単子葉類”に分かれます。

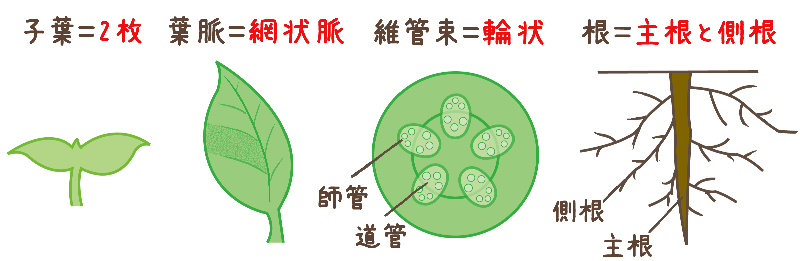

双子葉類(そうしようるい)

子葉=2枚

|葉脈=網状脈

|茎の維管束=輪のように並ぶ

|根=主根と側根

(ツツジ、アブラナ、サクラなど)

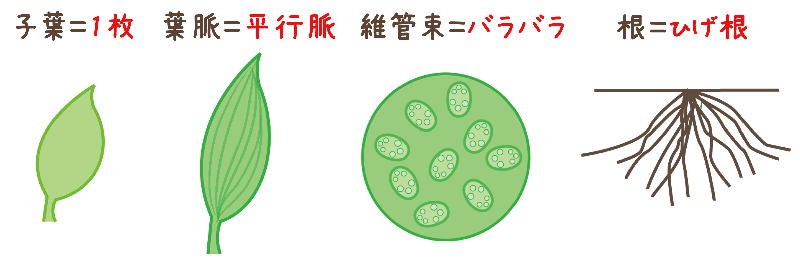

単子葉類(たんしようるい)

子葉=1枚

|葉脈=平行脈

|茎の維管束=散らばっている

|根=ひげ根

(イネ、ユリなど)

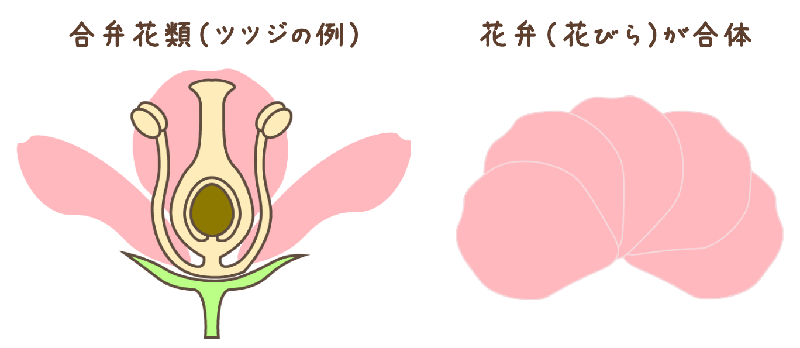

双子葉類には“合弁花類”と“離弁花類”にわかれます。

合弁花類(ごうべんかるい)

花弁のもとの部分がくっついている

(ツツジ、タンポポなど)

離弁花類(りべんかるい)

花弁のもとの部分が1枚1枚離れている

(アブラナ、サクラなど)

胞子植物(ほうししょくぶつ)

種子植物にたいして、種子をつくらず胞子で子孫を残す植物を“胞子植物”といいます。

胞子植物には“シダ植物”、“コケ植物”、“藻類(ソウ類)”に分かれます。

シダ植物

胞子でなかまを増やす

根、茎、葉の区別があり、維管束がある

(ゼンマイ、ワラビなど)

コケ植物

胞子でなかまを増やす

根、茎、葉の区別がなく、維管束がない

(ゼニゴケ、スギゴケなど)

藻類(ソウ類)

胞子でなかまを増やす

根、茎、葉の区別がなく、維管束がない

水の中で生活している

(ワカメ、コンブ、ミカヅキモなど)

【2分野】植物のはたらき

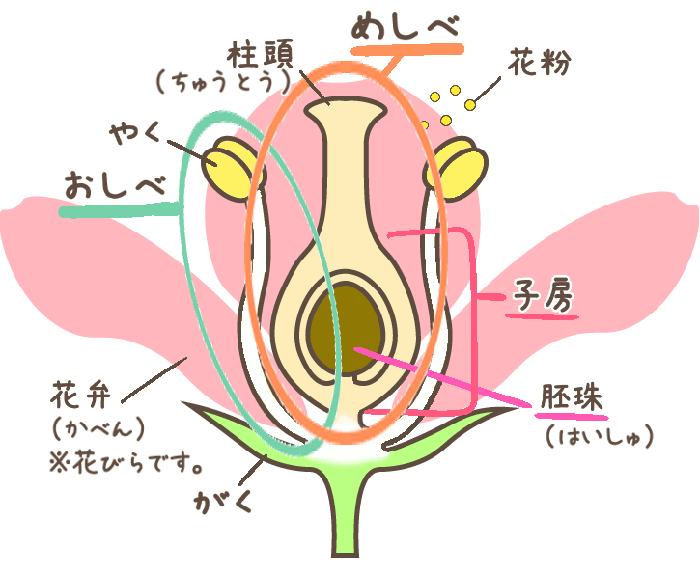

②花のつくり

一言に「花」と言っても、たくさんの種類があります。

先ほどの

植物の分類

でもやりましたが、花が咲く「種子植物」の中にも、子房がある「被子植物」、子房がない「裸子植物」と分類ができましたね。

まずは「

被子植物には、内側から順番に、めしべ・おしべ・花弁・がくがあります。

※花弁は花びらのことですが、テストでは「花弁」と書きましょう。

めしべは柱頭(ちゅうとう)・子房からなっていて、子房の中には胚珠(はいしゅ)があります。

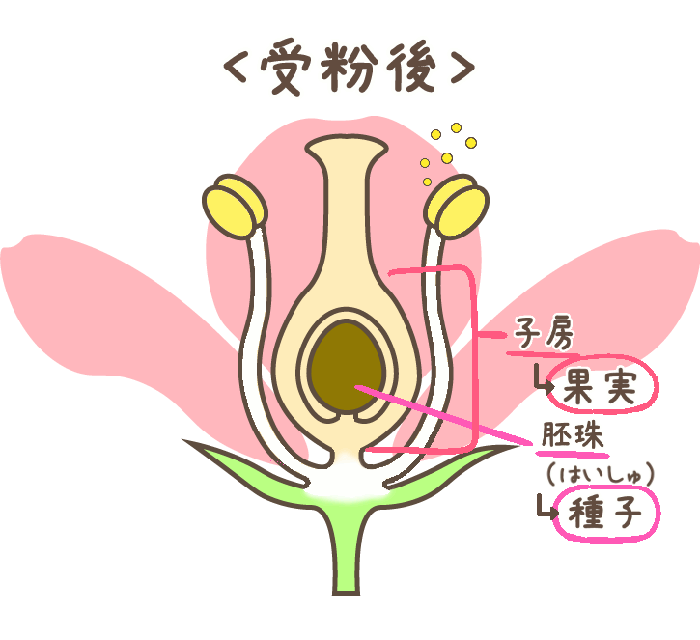

おしべにはやくがあり、やくで花粉が作られます。その花粉が柱頭につくことを受粉といいます。

花粉は動物や風などの力によって運ばれ、受粉することで成長して、めしべにある子房は「果実」に、子房の中の胚珠(はいしゅ)は「種子」(種)という呼び方になります。

その種子が地面に落ちて発芽し、また新たに植物が育つのです。

このように花は子孫をふやすはたらきをしているのです。

次は「

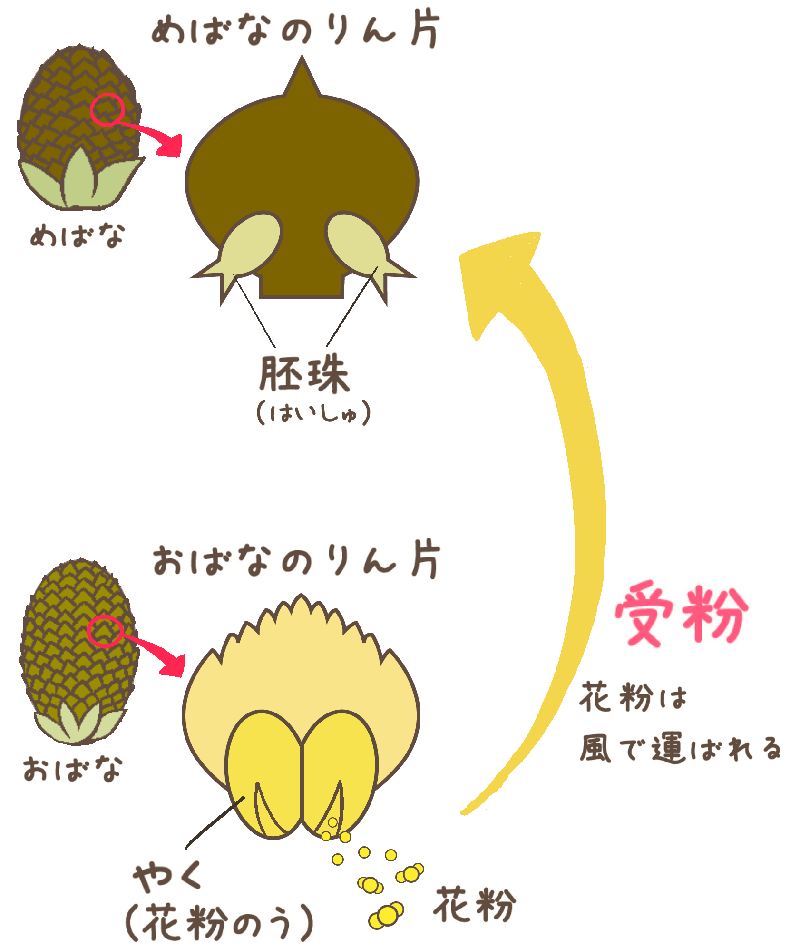

被子植物は子房が胚珠を包んでいましたが、裸子植物には子房がなく胚珠がむき出しになっていることが特徴なんです。

また、裸子植物には被子植物にあった花弁やがくがなく、花粉が包まれている花粉のうがあります。

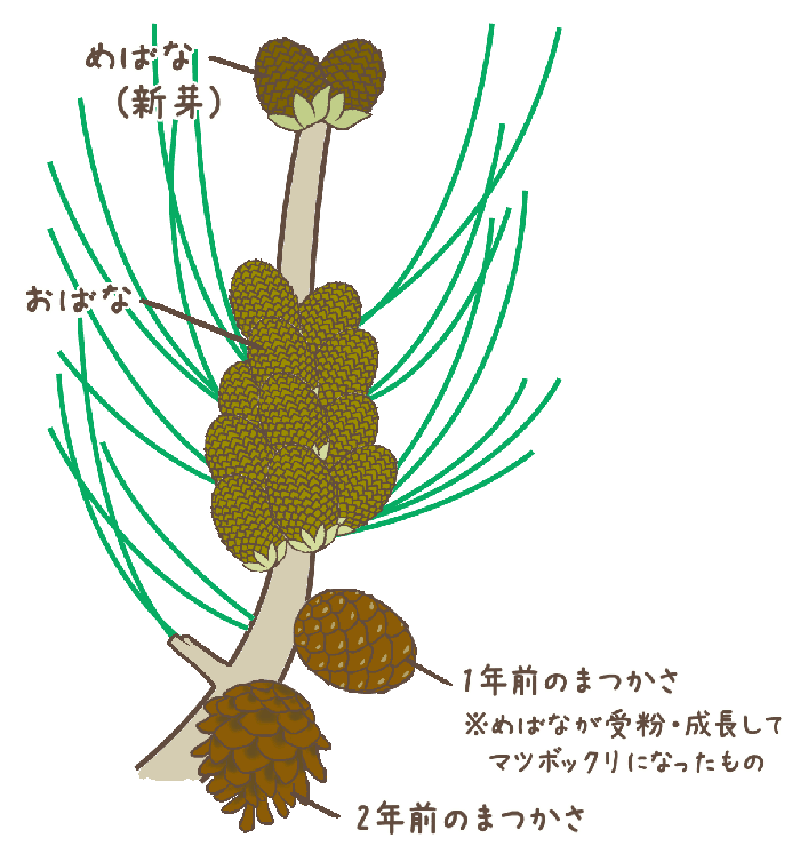

裸子植物では、おしべとめしべではなく、おばな(雄花)とめばな(雌花)になるんですね!

花粉は、めばなのりん片のすき間から入り受粉します。

受粉後は胚珠が種子に変わります。

ちなみに、マツボックリは、めばなが受粉・受精して胚珠が種子になることで、二年以上かけて成長し、まつかさ(松ぼっくり)になるんですよ!

このように被子植物と裸子植物では、花のつくりが異なりますので、それぞれの違いや特徴をしっかり覚えてくださいね!

【2分野】植物のはたらき

③葉・茎・根について

ここでは「葉・茎・根」について解説します!

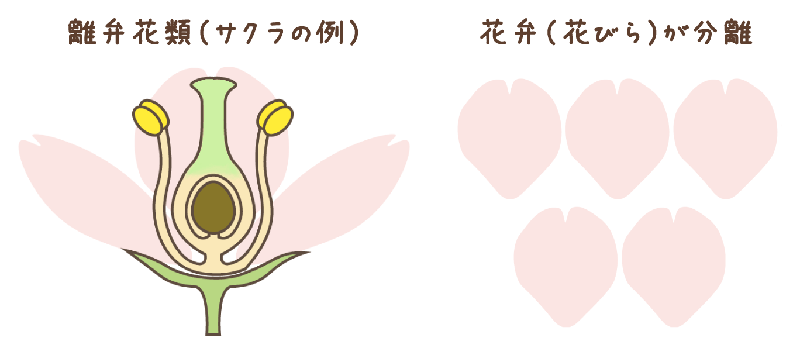

葉の枚数や葉脈のかたち、茎(くき)の断面図では維管束(いかんそく)の並び、根の伸び方など、”双子葉類”と”単子葉類”でそれぞれ違いがあるので、図を見ながら覚えてくださいね!

・発芽の時、葉が2枚で出てきます。

・葉脈は網目状(あみめじょう)の網状脈(もうじょうみゃく)です。

・維管束(いかんそく)は規則正しく輪を描くように輪状に並んでいます。

・根は主根と側根からなり、太い主根から細い側根が伸びています。

維管束(いかんそく)とは……?

道管と師管の集まり。

根から吸い上げた水分や養分を運びます。

道管は水の通り道、師管は養分の通り道で、どちらも茎だけでなく葉と根にまでつながっています。

維管束は人でいう血管です。水と養分は維管束を通って植物のいろいろなところに運ばれます。

・発芽の時、葉が1枚で出てきます。

・葉脈は、1方向に流れる平行脈です。

・維管束はバラバラで、あちこちに散らばっています。

・根は、細い根をたくさん生やしたひげ根です。

根には、植物が成長するのに必要な水分や養分を吸収する働き、成長した植物の体を支える働きがあります。

葉・茎・根の分類もテストではよく出題されますので、違いや特徴をしっかり覚えていきましょう!

さらに、ここで紹介した双子葉類は、花びらのちがいによって”合弁花類”と”離弁花類”の2つの種類に分けられます。

合弁花類

花弁(花びら)のもとの部分がくっついている。

ツツジ、タンポポ、ヒマワリ、アサガオ、キクなど

離弁花類

離弁花類

花弁のもとの部分が1枚1枚離れている。

アブラナ、サクラ、エンドウ、ホウセンカ、バラなど

毎年身近に見ることができるサクラやツツジ、マツなど、植物にはいろいろな分類があって、それぞれの部分に名前があることや特定のはたらきがあることが分かったと思います。

ここまでは花粉によって繁殖する植物をご紹介してきました。

花粉ではなく胞子で繁殖する植物もあります。

それではご紹介していきます!

【2分野】植物のはたらき

④胞子植物について

種子植物にたいして、種子をつくらず胞子で子孫を残す植物を“胞子植物”といいます。

胞子植物には“シダ植物”、“コケ植物”、“藻類(ソウ類)”に分かれます。

胞子植物はどれも胞子をつくってふえますが、からだのつくりに違いが見られます。

シダ植物

根、茎、葉の区別があり。

根で水を吸収するので、維管束(道管と師管の集まり)があります。

胞子がつまっている袋である「胞子のう」は葉の裏にあります。

胞子が飛び発芽すると「前葉体」になります。

この前葉体で受精が行われることで子孫をふやしていくのです。

コケ植物

根、茎、葉の区別がなく、体全体で水分を吸収するので、維管束もありません。

コケ植物には「おかぶ」と「めかぶ」があり、これによって受精→成長→胞子がつくられ、新たにコケ植物がふえていきます。

ゼニゴケ、スギゴケなど藻類(ソウ類)

胞子植物の中でも水中で生活する植物なのが大きな特徴の植物。

胞子でなかまをふやしますが、ミカヅキモなどの単細胞生物は分裂してふえます。

コケ植物と同様に根、茎、葉の区別がなく、維管束もありません。

水は吸収しませんが、からだを支える役割をはたす「仮根」をもっています。

ワカメ、コンブ、ミカヅキモなど

【2分野】植物のはたらき

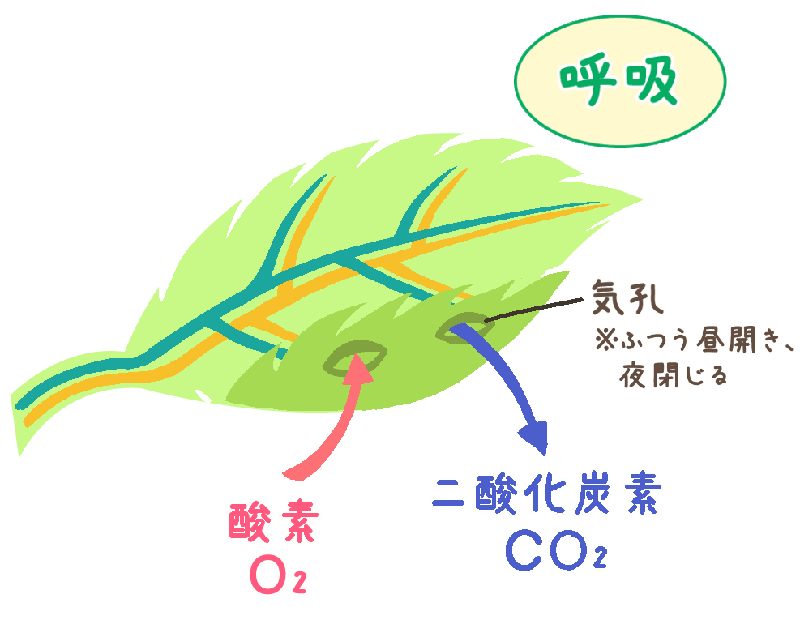

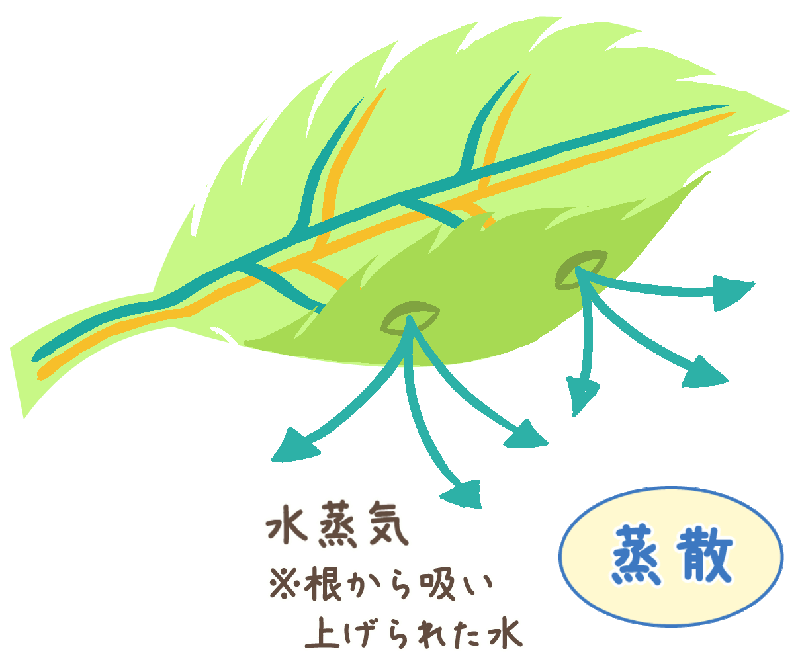

⑤葉のはたらき

ここでは葉の特徴と重要なはたらきについて見ていきます。

葉のつくり

葉にみられる維管束の筋を”葉脈”といいます。

葉脈は植物によってちがいがみられ、大きく分けて網目状の網状脈と平行に並ぶ平行脈があります。

植物は葉だけではなく根や茎など体のすべての部分が細胞からできていて、葉の内部の細胞の中にはたくさんの緑色の粒があります。

この粒を”葉緑体”といいます。

この葉緑体があることで葉全体が緑色に見えるんです!

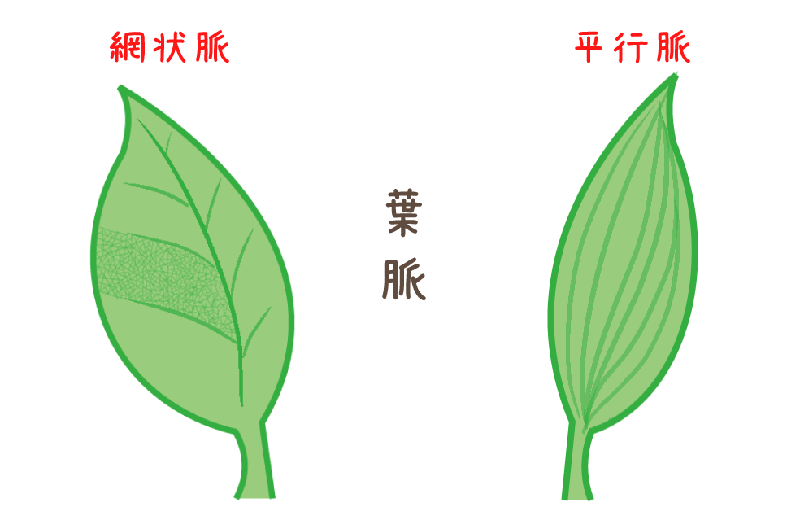

葉の細胞のところどころに三日月形の細胞で囲まれた”気孔”というすきまがあって、水蒸気の出口、酸素や二酸化炭素の出入り口としてはたらいています。

根から吸い上げられた水は気孔から水蒸気として出ていきます。

これを”蒸散”といいます。

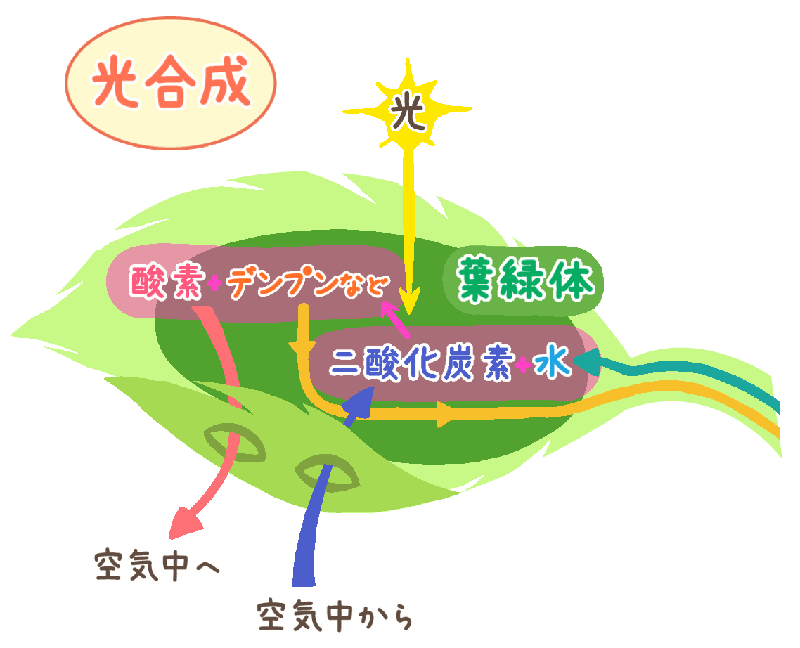

小学校6年生までは植物の葉に日光が当たってデンプンができることを学習しましたよね?

植物がつくるデンプンなどの栄養分は、生物が生きていくために必要です。

植物が光を受けて栄養分をつくり出すはたらきを”光合成”といいます。

光合成では、細胞の中にある葉緑体が光を受けて、酸素やデンプンなどの栄養分を作り出します。

二酸化炭素を取り入れて酸素を吐き出すしくみは、先ほどお話しした”呼吸”とは逆の働きですね!

葉でつくられたデンプンは水に溶けやすい物質に変わって、師管を通って植物のからだ全体に運ばれます。

その後、成長のために使われたり、再びデンプンに変わって果実や種子、根や茎などにたくわえられたりするのです。

・葉緑体

葉の細胞の中にある緑色の粒

光合成をするために必要不可欠な要素

・光合成

植物が光を受けて栄養分を作り出すはたらき

葉緑体で水と二酸化炭素から酸素やデンプンをつくりだす

・呼吸

酸素を取り込んで二酸化炭素を出すはたらき

・気孔

葉の細胞のところどころにあるすきま

水蒸気の出口、酸素や二酸化炭素の呼吸の出入り口としてはたらく

・蒸散

根から吸い上げられた水が気孔から水蒸気として出ていくはたらき

いかがでしたか?

葉が緑になるのには、葉緑体によるもので、光合成というはたらきが重要であること、

葉も人間のように呼吸していることなどが分かりましたね。

ここまでが植物のはたらきの紹介です。

植物の部位や分類など、覚えることはたくさんありますが、復習を繰り返して、ひとつ一つしっかり覚えていきましょう!!

中1理科の2分野

大地の変動

地震や火山の噴火、何十年も前から堆積して出来た地層…。

地球の大地には、様々な現象が起こってきました。

大地のゆれによる断層、噴火により作られてきた山々、岩石や化石からなる地層……

ここでは地球上で起こる大地の変動について、それぞれご紹介していきます。

特に各分野で詳しく説明する特徴の部分はテストによく出るので要チェック!

それでは、地震、噴火、地層のそれぞれの特徴を見ていきましょう!

【2分野】大地の変動

①地震について

地震が起こると大地にどのような変化が見られるかは小学校6年生でやりました。

ここでは、地震の揺れの特徴や規模、地震が起こるしくみについて詳しく説明していきます。

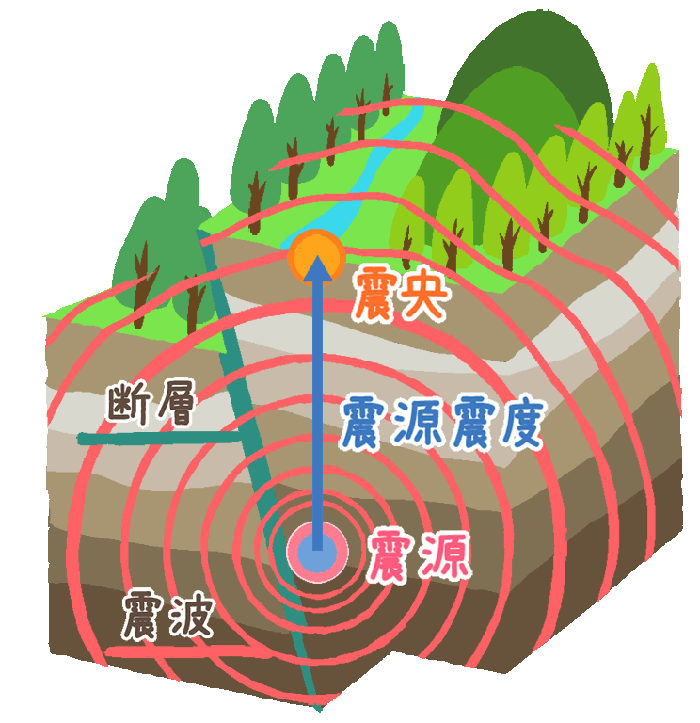

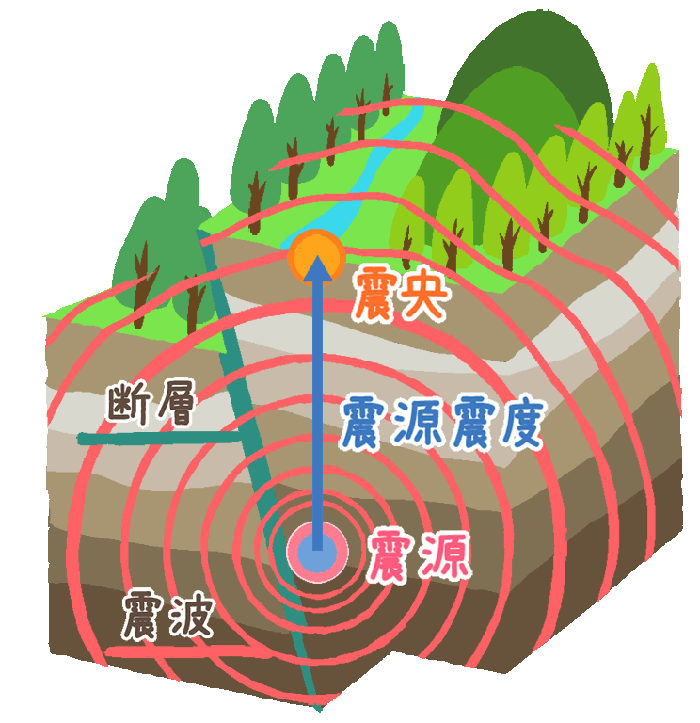

■ 震源と震央

地震が起こると、そのゆれは地震が発生した場所から、まわりの岩石の中を波として伝わります。

この地震が最初に発生した地下の場所を”震源(しんげん)”といい、その真上にある地表の位置を”震央(しんおう)”といいます。

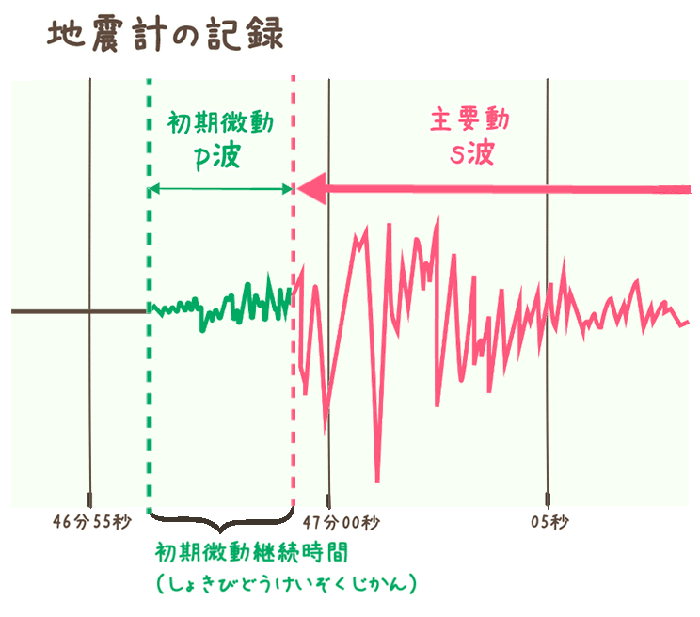

■ 地震のゆれ

地震の時には、最初にカタカタと小さなゆれから始まって、続いてユサユサと大きなゆれを感じることが多いです。

この始めの小さなゆれを”初期微動”といい、後からくる大きなゆれを”主要動”といいます。

初期微動は、伝わる速さが速い波をP波(Primary Wave)といい、

主要動は、伝わる速さが遅い波をS波(Secondary Wave)といいます。

また、このP波(初期微動)が始まってから、S波(主要動)が始まるまでの間の時間を、初期微動継続時間(しょきびどうけいぞくじかん)といいます。

■ 震度とマグニチュード

地震の大きさの程度には、2種類の表し方があります。

マグニチュード(M)…地震の規模の大小

この2つの大きさは必ず比例するというわけではなく、震度は、マグニチュードの大きさや震源からの距離によって変わります。

そのため、マグニチュードが小さくても、震源に近いと震度は大きくなるのです。

■ 地震が起こるしくみ

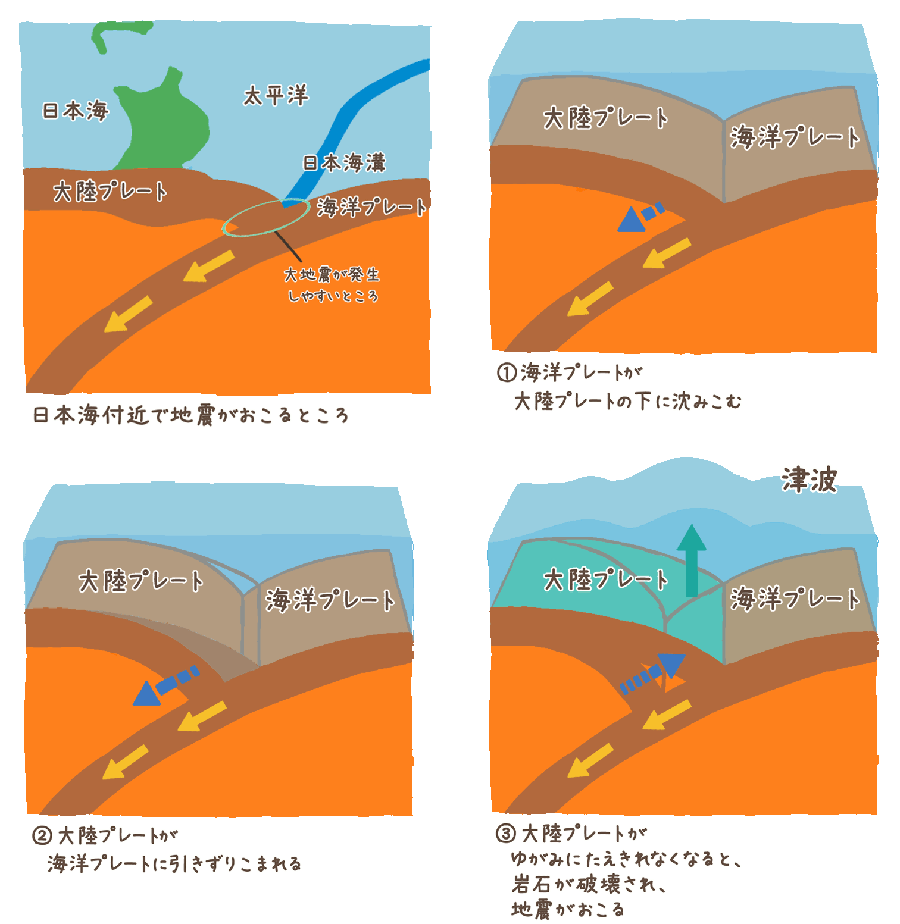

地震が起こる原因は、主に海溝型地震(かいこうがたじしん)と、活断層による地震に分けられます。

⦿海溝型地震

地球の表面は海や陸など数十枚に分かれたプレートにおおわれています。

新しく広がっていく海のプレートが陸プレートを引き込みながら沈んで圧力が生まれ、亀裂が入ったり大きく動いたりします。

これが海溝型地震なのです。

⦿活断層による地震

一方で、先程のプレートの動きによる圧力が、岩盤の弱いところに”ひずみ”をためていきます。

このひずみが限界に達するとその弱いところがずれて地震が発生します。

この地震により、大地に断層とよばれる”ずれ”ができます。

その後、長い年月をかけて別の地層が堆積し、断層のずれが分からなくなります。

再び”ひずみ”が限界に達して堆積した地層ごと断層がずれ、地震が発生するというしくみになります。

中でも、繰り返し活動した跡があり、今後も活動して地震を起こす可能性がある断層は、活断層といいます。

地震が起こると、その状況によって様々な断層運動が発生します。

断層は力の加わり方によって次の3つに種類が分けられます。

・正断層 ・逆断層 ・横ずれ断層

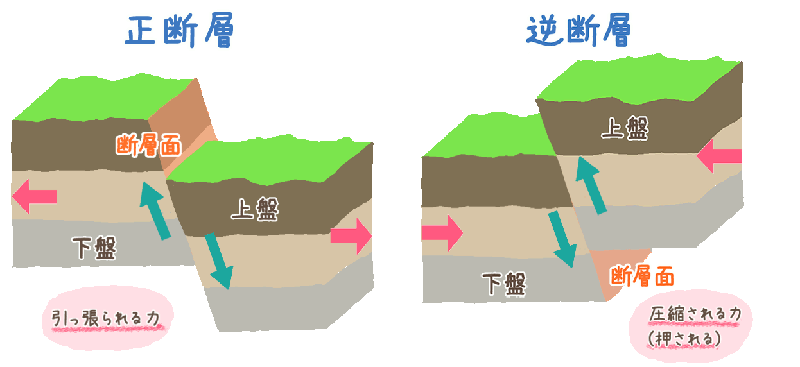

⦿縦ずれ断層(正断層・逆断層)

正断層と逆断層は、まとめて縦ずれ断層ともいわれます。

断層面を境界として、両側の岩盤が上下(縦方向)にずれ動く断層です。

断層面を境界として考え、断層面よりも上にある岩盤を上盤(うわばん)、断層面より下側にある岩盤を下盤(したばん)といいます。

ふつう、物は重力にしたがって下に落ち(下がり)ます。

縦ずれ断層の場合は、上の層より下の層の方が長くて大きい方(主に図では下に向かうにつれ大きくなっている台形)の岩盤の断層面を基準として、上盤と下盤がどちらに何の力のはたらきによって動くのかで正断層と逆断層に分類されます。

図では、下の方が大きい台形の岩盤の断層面を基準として下盤、上の方が大きい台形の岩盤を上盤といいます。

※このとき上の方が大きい台形の岩盤の断層面を基準としてしまうと分からなくなってしまうので注意です!!

正断層は水平方向に引っ張られる力によって上盤が重力にしたがってずり下がります。

逆断層は水平方向に圧縮される(押される)力がかかり、上盤が重力に逆らってずり上がります。

*ポイント*

正断層は「上盤が重力にしたがってできた断層」、逆断層は「上盤が重力に逆らってできた断層」と考えると覚えやすいです!

ここで大事なのが、力のはたらきもしっかりおさえておくということです。

力が水平方向に、引っ張られるのか、圧縮される(押される)のか、どちらの力がはたらいてできた断層なのかもしっかりと区別しましょう!!

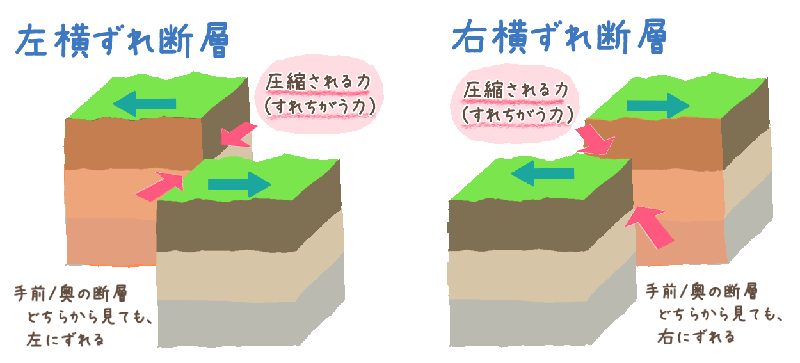

⦿横ずれ断層

また、横ずれ断層にも分類があり、断層面を基準として左と右に分けられます。

横ずれ断層は、どちらの断層を基準に考えても、左にずれた場合に左横ずれ断層、右にずれた場合に右横ずれ断層となります。

圧縮された(押された)力が層に対して斜めにはたらきます。

この力がすれちがうことで断層が左、または右にずれ、横ずれ断層ができるのです。

ここまで、地震のゆれや規模の大きさ、地震がおこるしくみをご紹介してきました。

それぞれの特徴を理解して、用語もしっかり覚えましょう!

【2分野】大地の変動

②火山について

文字通り火山は“火を噴く山”です!

火山が噴火すると、溶岩や火山灰、水蒸気や二酸化炭素を含む火山ガスなどの火山噴出物が、火口から吹き出します。

なんだか恐ろしいですね…。

日本は火山大国!

日本には、活動的な火山が100以上もあり、地震同様、世界の中でも火山が集中している国なのです!

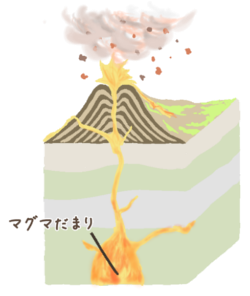

■ マグマ

火山の地下には高温で岩石がドロドロに溶けたマグマがあります。

マグマはそれぞれ性質が異なり、この性質によって火山の形や噴火、火山噴出物などに違いが生まれます。

火山噴出物に見られる火山灰の粒は、マグマが冷え固まって出来たもので、その中で結晶になったものを鉱物といいます。

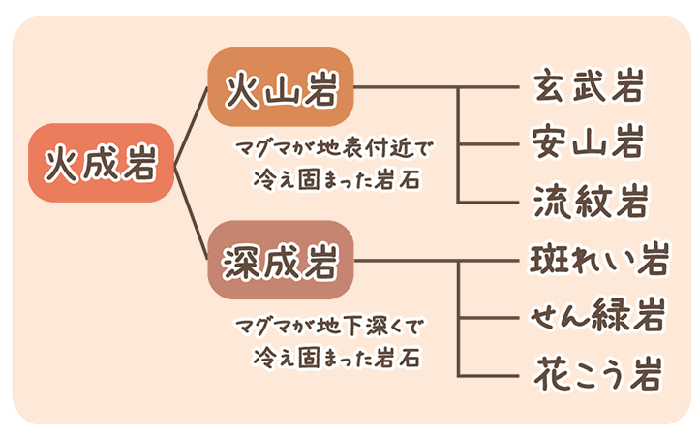

■ 火成岩

マグマが冷え固まって岩石になったものを火成岩といいます。

火成岩のうち、上昇したマグマが地表に近い地下や、溶岩のように地表に吹き出て冷え固まったものを火山岩といい、マグマが地下の深いところで冷え固まったものを深成岩といいます。

火山岩は、比較的大きな鉱物の斑晶と、そのまわりの細かい粒などでできた部分の石基からなり、このようなつくりを斑状組織といいます。

火山岩には次の3つの種類があります。

・玄武岩 ・安山岩 ・流紋岩

深成岩は石基の部分がなく、大きな鉱物のみが組み合わさっています。

このようなつくりを等粒状組織(とうりゅうじょうそしき)といいます。

深成岩には次の3つの種類があります。

・斑れい岩 ・せん緑岩 ・花こう岩

(ちょっとマメ知識!)

2003年に打ち上げられた探査機「はやぶさ」は、2010年に小惑星「イトカワ」から微粒子を持ち帰りました。

1500個あまりの微粒子をくわしく調べると、カンラン石が580個、キ石が174個、チョウ石のなかまが186個、トロイライト(硫化鉄)、テーナイト(鉄ニッケル金属)、クロマイトなどの鉱物が見つかりました。

この鉱物の組み合わせは地球の岩石にはない普通コンドライト隕石という最もよく落下する隕石のものだったようです。

宇宙には地球で見られる鉱物だけでなく、地球にはない鉱物との組み合わせのものがあるのですね!!

いかがでしたか?

ここまで火山の活動やマグマからできた岩石をご紹介してきました。

マグマによる岩石にも火山岩と深成岩の2種類あることが分かりましたね?

この分野に関しては、それほど難しくはないので、重要部分をおさえておけば大丈夫です!

【2分野】大地の変動

③地層について

みなさん、ヒマラヤ山脈は知っていますか?

地球上でもっとも標高が高い8000m級の山がたくさん連なっているヒマラヤ山脈は、地層からつくられています。

この地層からは、大昔、海にいた生物の化石“アンモナイト”が見つかるそうです。

小学校では砂、どろ、貝殻や化石が堆積(たいせき)して地層が出来ていくことを学習しましたよね。

ここでは、地層のでき方や土砂からなる岩石、古代から残ってきた化石など、よりくわしくご紹介していきます。

地層や化石、地形の特徴をくわしく見ていきましょう!!

■ 地層のでき方

なが~い年月をかけて…、

少~しずつ、少~しずつ…

風化→浸食→運搬→堆積

①まずは「風化」

地表に出ている岩石は、太陽の熱や水のはたらきなどによって長い年月をかけて表面からぼろぼろになって崩れていきます。

このように地表で岩石が土砂に変わっていくことを風化(ふうか)といいます。

②さらに「浸食」

雨や流水などによって岩石が削り取られたり、溶かし去ったりするはたらきを浸食(しんしょく)といいます。

③そして「運搬」

浸食によって削られた、れき・砂・ドロは土砂とよばれ、水がこの土砂を運ぶはたらきを運搬(うんぱん)といいます。

④ついに「堆積」

流れが緩やかなところで土砂が積もっていくことを堆積(たいせき)といい、この堆積が繰り返されることでどんどん地層が出来ていきます。

■ 堆積岩

地層をつくっている堆積物が押し固められてできた岩石を堆積岩(たいせきがん)といいます。

中学で覚える堆積岩は6種類!。何からできているかによって種類が異なるので、大変だけど覚えてください。

要暗記!6種類の堆積岩

・砂岩(さがん)

・泥岩(でいがん)

・石灰岩

・チャート

・凝灰岩(ぎょうかいがん)

岩石をつくる土砂などの粒の大きさによって分類されます。

砂岩・・・0.06mm~2mm未満の破片のかたまり

泥岩・・・0.06mm未満の破片のかたまり

生物の遺骸や水に溶けた成分が海底などに堆積して固まった堆積岩です。

それぞれ、うすい塩酸をかえて二酸化炭素が発生するかしないかによって分類されます。

石灰石・・・二酸化炭素が発生する。

チャート・・・二酸化炭素は発生しない。

火山の噴火によって噴出した火山灰などが堆積して固まった堆積岩です。

■ 化石

地層の中には、堆積した当時住んでいた生物の遺骸や生活した跡などが、化石となって残っていることがあります。

生物の化石は示相化石と示準化石の2種類の化石に分類されます。

⦿示相化石(しそうかせき)限られた環境でしか生存できない生存できない生物の化石を示相化石といいます。

例えば、サンゴ礁(しょう)をつくるサンゴはあたたかくて浅い海にすんでいます。

また、ブナの葉の化石はやや寒い気候の土地に多く見られます。

このように地層ができた当時の環境を推定することができるのが示相化石です。

⦿示準化石(しじゅんかせき)一方で、限られた時代にのみ生存していた生物の化石を示準化石といいます。

例えば、約3億年前に栄えたフズリナの仲間をふくむ地層は、離れた場所であっても同じ時代にできた地層と考えることができます。

このように地層ができた時代を推定することができるのが示準化石です。

示準化石(しじゅんかせき)・・・時代を推定

また、示準化石などをもとにして、地球の歴史は地質年代とよばれるいくつかの時代に区分されています。

古い時代から順に、古生代、中生代、新生代などとよばれています。

■ 大地の変化

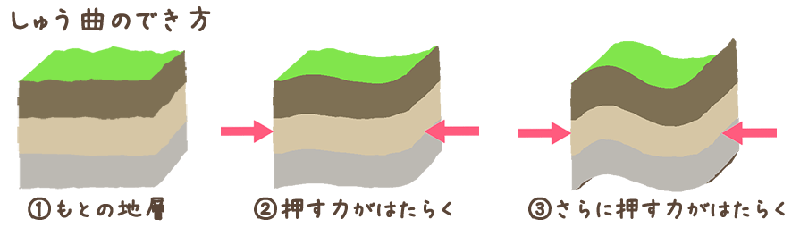

水平に堆積した地層が長い期間大きな力を受けると、地層が波打ったように現れる地層の曲がりをしゅう曲といいます。

このような地層の様子から、過去に土地が大きな力を受けて上昇‐隆起(りゅうき)する様子が見られたり、下降‐沈降(ちんこう)したりしていたことも分かるのです。

また、地層だけでなく地形のようすからも過去の大地の変動を推測できることがあります。

地震前に大陸プレートが海岸プレートに引きずり込まれながら、土地が少しずつ沈降します。

その後、大陸プレートが反発して地震が発生すると同時に、土地が隆起することでできる階段状の地形を海岸段丘といいます。

このような事象は日本各地の海岸で見られます。

いかがでしたか?

地層や地形を観察することで、地層ができた当時のようすやプレートの動きにともなう変動など、大地の歴史を推測できることが分かりましたね。

ここまでで大地編は終わります。

小学生のころ学習した内容に加え、新しい言葉をいくつかご紹介しました。

ここで説明した言葉は、学校の授業やテストでもとっても重要な部分なので、一つ一つ、再確認してしっかり基礎の部分から覚えていきましょう!!

このページでは、中学1年生の理科で押さえておきたい学習ポイントを説明させていただきましたが、他にも“絶対に取りこぼしてはいけない基本”はたくさんあります。

小学校までは好きだった理科が、中学生に入ってからは”大きらい”になってしまう子も今まで多く見てきました。

「1分野がわからない…」

「2分野の暗記がニガテ…」

そんなお子さんは今すぐ対策をしていかないと、学年が上がるにつれてどんどん勉強が大変になってしまいます。

私たち家庭教師のジャニアスでは、“理科の楽しさ”を教えてたくさんのお子さんに点数アップ、成績アップの結果を出してきました。

今なら!無料の体験授業で勉強のやり方から丁寧に教えていますので、この機会に一度試してみませんか?

もちろん、体験授業を受けていただいたからといって、ご入会への無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています。

今ご覧になっているページは

理科(中1)です。

▼ よく見られているページ ▼

家庭教師のジャニアスでは下記の地域にお住いの方に家庭教師を紹介しております。下記に含まれていない地域にお住まいのご家庭でも、家庭教師を紹介できる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

私たちジャニアスは、どんなに効果がある勉強法でもお子さんに合わない・

続けることができなければ「意味がない」と考えています。

塾や家庭教師選びにご苦労されているご家庭も多いと思いますが、ジャニアスの体験授業は、「やる気のきっかけにしたい」「今の塾と比べてみたい」「今すぐは考えてないけど家庭教師がどんなモノかを見てみたい」などのような、気軽な気持ちで受けていただけたらと思います。

もちろん、体験を受けたからといって、無理に入会を勧めるようなことは一切ありませんので、安心してくださいね(^^)